リカ先生は,今回がホームページ初登場ということで,多少,緊張しているかもしれませんが,面 白い話を聞かせてくれることと思います。それでは,リカ先生,よろしくお願いいたします。

|

えー,はじめまして。リカです。今回から,この「マメ知識」のコーナーで解説を担当することになりました。まだ少し緊張していますが,これから徐々に慣れていこうと思いますので,応援お願いします。 それでは,第1回目のテーマである「サクラ」についてお話しします。下にこれから話をする項目一覧をあげておきますので,初めから読むのが面 倒だと思う方は,興味のある項目だけクリックしてください。

|

| サクラの種類 |

まず最初に,サクラの種類についてお話しします。サクラは,バラ科サクラ属の主に落葉する樹木の総称です。ひとくちにサクラといっても,その種類は多く,園芸用の品種をふくめると300種とも400種ともいわれています。この中で,日本に古くから自生しているものは,エドヒガン,ヤマザクラ,オオヤマザクラ,カスミザクラ,オオシマザクラ,ミヤマザクラなど,10種ほどと考えられています。そして,現在,日本で見られるサクラのほとんどは,これらの変種や亜種などです。

エドヒガン(江戸彼岸と書く)は,ちょうど春のお彼岸ころに花を咲かせることから名づけられました。花は,淡紅色です。葉のない時期に開花することから,「葉なし」と「歯なし」をかけて,ウバヒガンともいわれます。

ヤマザクラ(山桜と書く)は,明治時代より前の日本において最も一般 的なサクラで,4月初めに5枚の花弁をつけた白い花を咲かせます。葉や花に毛が生えていないのが特徴です。

オオヤマザクラ(大山桜と書く)は,5月にヤマザクラに似た大形の花を咲かせます。このサクラも,葉や花には毛がありません。北海道の山地に多く自生しているため,エゾヤマザクラともいわれます。

カスミザクラ(霞桜と書く)は,主として山地に自生するため,花期はヤマザクラより少し遅れます。ヤマザクラに似た形の毛がある花を咲かせるので,ケヤマザクラともよばれます。

オオシマザクラ(大島桜と書く)は,大島に多く自生しているサクラで,ヤマザクラから分化したと考えられています。3〜4月には,ヤマザクラに似た花を咲かせます。葉の裏が白くないことでヤマザクラと区別 できます。

ミヤマザクラ(深山桜と書く)は,文字どおり日本各地の深山に自生するサクラで,葉が完全に開いたあとの5〜6月に花を咲かせます。花弁の先が凹んでいないのが特徴です。

現在,最もふつうに見られるサクラは,ソメイヨシノでしょう。ソメイヨシノは,エドヒガンとオオシマザクラの雑種で,江戸末期に伊豆半島でできたと考えられています。東京の染井の植木屋から全国に広まったため,この名前がつけられました。3月末から4月初めにかけて,葉のない時期に,淡紅白色の花を枝一面 に咲かせます。

| サクラの花のつくり |

これから,サクラの花のつくりについてお話しします。サクラの花には,一重咲き,八重咲き,菊咲きなどいろいろな種類があります。ここでは,最も基本的な形である一重咲きについて,ソメイヨシノの花を例に話を進めることにします。

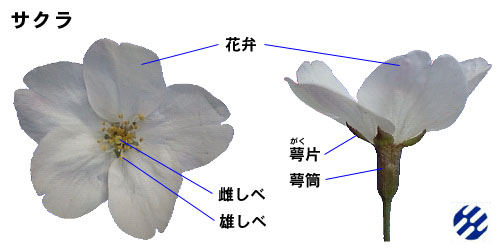

とりあえず,花を見てみましょう。

サクラの花は,上の写真のように,筒のような形をした萼筒(がくとう)の先に5枚の萼片(がくへん)がついていて,花弁は萼片と互い違いに5枚ついています。ふつう,雌しべは1本,雄しべは30〜50本あります。

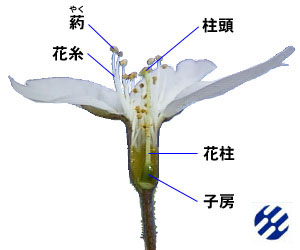

次に,萼筒の内部が見えるように,萼筒の一部を切り取ってみます。

萼筒の中を観察すると,雄しべは,萼筒の内側上部についていることがわかります。雄しべの先には葯(やく)とよばれる袋のようなものがあり,この中にたくさんの花粉が入っています。いっぽう,雌しべは,萼筒の中底から出ています。雌しべの根もとのふくらみが子房です。

花をバラバラに分解してみました。その写真を下に示します。雄しべは,分解しているときに少しなくなってしまったので,やや数が少なくなっています。それにしても,花が小さくて大変でした。

| サクラと日本人 |

ちょっと固い理科の話が長くなってしまったので,もう少し別 の角度からお話ししましょう。

「お花見」という言葉が「サクラの花を見ること」として使われることからも,現代の日本人の多くはサクラが大好きだと思います。しかし,古くから最も親しまれていたのかどうかは,諸説あるようです。例えば,あの『万葉集』では,サクラの歌が50首なのに対し,ウメの歌は100首を超えています。ただ,もう少し新しい『古今和歌集』では,サクラの歌のほうが多くなります。ということは,平安時代の中期あたりまでは,サクラはウメより親しまれていなかったのでしょうか?ホントのことは,よくわかりません。

『古今和歌集』といえば,とても有名な歌があります。この和歌集の撰者でもある紀友則(きのとものり)の歌です。

ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ「日の光がのどかに照っている春の日に,なぜあわただしく桜の花は散るのであろうか」という意味です。なんてすばらしい歌なんでしょう。サクラの花には,満面 の笑みを見せるヒマワリの花とは違って,何かはかなさを感じてしまいます。

そういえば,梶井基次郎の『櫻の樹の下には』という作品も,サクラのもつ妖しい美しさが見事に表現されていることで有名です。書き出しは,こうです。

櫻(さくら)の樹の下には屍體(したい)が埋つてゐる!フリガナは私がつけました。どうですか,かなり怖くはありませんか。これを読んだあとに,サクラ並木で楽しく花見などできないでしょう。お酒でも飲まないと怖くていられません。そのせいで,サクラ並木のまわりには酔っぱらいが多いのでしょうか?

これは信じていいことなんだよ。何故つて,櫻の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことぢやないか。俺はあの美しさが信じられないので,この二三日不安だつた。しかしいまやつとわかるときが来た。櫻の樹の下には屍體が埋つてゐる。これは信じていいことだ。

『櫻の樹の下には』のような考えも怖いと思いますが,もっと怖いのは,近代日本のナショナリズムにおけるサクラ観だと思います。太平洋戦争では,サクラの花のように「散りぎわを美しく」死ぬ のが美しい生き方だと思い込んで死に急いだ若者が大勢いたそうです。当時は,サクラを国花にして,そうした教育を行っていたようですが,いま考えると,ずいぶん残酷な教育だと思います。確かに,サクラが散るのはきれいですが,人の命と一緒にできるものではありません。

これまで,日本人のサクラ観について話を進めてきました。どうやら古くから日本人は,サクラの花を見ると,単なる美しさ以上に「はかなさ」や「あっけなさ」を感じてしまうようです。そして,サクラの花に自分の人生を重ねて,何かもの悲しい気分になるのでしょう。こうした感情は,短期間に一斉に咲いて一斉に散ってしまう花の姿から喚起されていると思います。ただ,ここで一言いっておきたいのは,サクラの花から「死」のイメージのみを得て刹那的になるよりは,木そのもののもつ「生」のエネルギーも同時に感じて楽しく花を見たほうがよいのではないかということです。サクラの花は散っても,サクラの木はたくましく生き続けるのですから。

それでは,いろいろ話をしてきましたが,今回はこれで終わりにしたいと思います。みなさん,次回もお楽しみに。