| ここにきて,ようやく天気が秋めいてきたこともあり,テーマを新しくすることにしました。今回のテーマは「月」です。日本の秋の風物詩といえば,お月見でしょう。月は,地球に最も近い天体として古くから人々に親しまれ,科学者の研究対象にもなってきました。世界中には,月にまつわる物語も数多くあります。 それでは,月についての解説を,リカ先生にお願いします。

月は,地球のまわりを回っている唯一の衛星です。ほぼ球形で,約29.5日かけて満ち欠けを繰り返します。月の明るさは,満月のときが-12.6 等と最も明るくなります。いつでも,ほぼ同じ側を地球に向けているので,地球上から月の裏側を見ることはできません。これは,月の公転周期が自転周期と同じだからです。月の表面 には,明るく見える部分と暗く見える部分とがあり,明るい部分は「陸」,暗い部分は「海」とよばれています。陸にも海にも多数のクレーターが見られ,大きなクレーターには有名な科学者の名前がつけられています。また,月には,大気も水もほとんどなく,生物も存在しません。 現在,月について知られている主なデータを,太陽と地球のデータと並べて下に示します。

どのようにして月ができたのかに関しては,多くの科学者がいろいろな説を唱えてきました。しかし,いずれの説も決定力に欠けていて,まだ確固たる説はないといえるでしょう。ここでは,現在のところ有力と考えられている起源説をいくつか紹介します。 親子説 双子説 捕獲説 巨大衝突説

ここで,月の公転について少しお話しします。月は,地球のまわりを楕円軌道を描きながら公転しています。一方,地球は,ほかの惑星と同じように,太陽のまわりを楕円軌道を描きながら公転しており,この2つの公転面 の傾斜角は,約5度になります。

恒星月とは,地球と太陽系外の恒星とを結ぶ線を基準に月が地球を1周する時間のことです。下の図で説明すると,AからBまで移動する時間になり,平均値は 約 27.32 日です。恒星月は,宇宙空間座標のもとで月が1周する時間だと考えていいと思います。 朔望月は,地球と太陽とを結ぶ線を基準に月が地球を1周する時間のことで,新月から次の新月までの時間をはかる公転周期です。月が地球を1周する間も地球は公転しているので,下の図で説明すると,AからCまで移動する時間になり,朔望月の平均値は,恒星月の平均値より長くなります。

近点月は,近地点(月が地球に最も近づく点)を通 過してから,再び近地点を通るまでの時間で,平均値は 約 27.55 日です。 このように,月の公転周期には,いろいろな基準のとり方がありますが,やはり一番ポピュラーなものは, 月の満ち欠けを基準にしている 朔望月 でしょう。ここで,朔は新月(New moon)を指し,望は満月(Full moon)を指しています。

海面が周期的に上下することを潮汐といいますが,これは,月や太陽の引力が原因になっています。地球は太陽の引力によって公転しているので,地球には遠心力がはたらいています。下の図のように,地球の軌道上では,遠心力と引力がつりあっていますが,太陽に近い地表では引力のほうが大きく,逆に遠い地表では遠心力のほうが大きくなります。この効果 で,海が地球と太陽を結ぶ線の両側に引っ張られ,潮汐や潮流が生じます。こうした現象は,月の引力によっても起こります。

地球の潮汐は,月の潮汐力と太陽の潮汐力の重ね合わせで起こります。新月や満月のときは,月と太陽の潮汐力が重なり,1日の干満の差が最も大きくなります。これを大潮といいます。

月は,およそ30日で地球を1周するので,大潮から次の大潮までは,約15日かかることになります。

ここでは,月や太陽の運行と,暦との関連性について話したいと思います。そもそも暦とは,簡単にいえば「1日を単位 として長い時間を数える仕組み」となるでしょうか。太古の人類は,まず,東から昇り西へ沈む太陽の動きから,1日という単位 を体感的に考えだしました。太陽は,あらゆる生物にとって欠くことのできない天体であり,生命の源ともいえる天体です。その太陽の1日の動きが,地上に昼と夜を生み,人間に「時」の概念を生じさせたのでしょう。また,太陽は,地球から見ると周期的に高度が変わります。この変化によって,地上に多くの気象現象がもたらされ,春夏秋冬や,雨期・乾期などが生まれます。古代人は,1日という単位 とは別に,自然の季節的な移り変わりから,1年という単位も漠然と考えていたと思います。 1年という単位は,農耕を行い始めた民族にとって非常に大切で,種まきや収穫の時期をとらえるには,暦のあるほうが効率的です。しかし,現在のような1年365日という考えは,その当時の多くの人たちには難しすぎました。もっと自然現象から容易に時期を知ることのできる単位

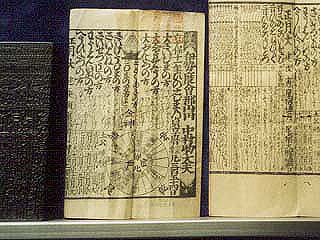

が求められました。そこで考え出されたのが,月という単位です。これは,約30日ごとに満ち欠けを繰り返す月の運行をもとにしています。月の満ち欠けは,太陽の高度変化と違って,周期的な変化が明確にわかります。古代の多くの民族は,より簡便なこの太陰暦によって時間の移り変わりをとらえたのでしょう。 太陽の運行から考えた1日や1年という単位が互いに関係づけられたのは,約5000年前の古代エジプトにおいてです。古代エジプトでは,ナイル川が氾濫したあとにできる肥沃な土地で農業を行っていたので,氾濫の時期を予測することが必要でした。そこで,長年にわたる天体観測の結果 ,シリウスという星が日の出直前に東の空に輝くとき,決まってナイル川が氾濫することを見いだし,「1 年=365 日」の太陽暦がつくられました。この世界初の太陽暦では,1年は,ひと月が30日の12か月と,5日の付加日とで構成されていました。ここでも,ひと月が30日になっているのは,月の満ち欠けで時期をとらえていたころの名残でしょうか。 日本では,1873年に太陽暦に改められるまでの1000年以上もの間,月の運行を基準にした太陰太陽暦が用いられてきました。古くは『日本書紀』に,553年に欽明天皇の要請で百済(くだら:当時の韓国)で使われていた元嘉暦(げんかれき)が渡来したことが記されています。その後,日本の暦は,しばらく海外からの専門家がつくっていましたが,1685年に渋川春海が日本初の国産暦となる貞享暦(じょうきょうれき)をつくりました。また,1844年から使用された天保暦(てんぽうれき)は,太陰太陽暦のなかでは,最も緻密で正確な暦として有名です。

貞享暦(国立科学博物館蔵)

最後に,日本人が古くから月に関心をもっていたことの一例として,短歌に関する話題を取り上げます。現在,最も親しまれている短歌は,競技かるた でお馴染みの『小倉百人一首』ではないかと思います。そもそも,百人一首とは,100人の作者の歌を1首ずつ集めた歌集のことです。小倉山にあった藤原定家の山荘「時雨亭」に,100人の和歌を書き連ねた障子があったため,一般 に『小倉百人一首』とよばれています。恋の歌が半数近くを占め,また,四季のなかでは秋の歌がいちばん多くなっています。月を詠んだ歌を調べると,以外に多く12首もありますので,それを紹介して今回の解説を終わりにしたいと思います。みなさんも,秋の夜長に歌でも詠んでみてはどうでしょうか。

|

Copyright(C)2002 KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.