今回のテーマは「雨」です。日本の多くの地域では,そろそろ梅雨に入り,うっとうしい日々が続くようになります。日本は,梅雨があったり台風が来たりするので,年間を通

じて比較的多く雨が降ります。そのため,日本文化も雨とは密接なつながりがありそうです。今回,リカ先生には,わたしたちの生活と関係の深い「雨」についての解説をお願いします。

リカ先生のホームページ初登場からひと月ほどが過ぎ,かなり緊張もほぐれてきたと思いますので,面

白い話をたくさん聞かせてくれることでしょう。それでは,リカ先生,よろしくお願いいたします。

|

リカです,よろしくお願いします。先月から,この「マメ知識」のコーナーで解説を担当しています。ようやく解説に慣れてきましたが,まだまだ至らないところも多いと思いますので,どうか暖かく見守っていてください。

それでは,第2回目のテーマである「雨」についてお話しします。下にこれから話をする項目一覧をあげておきますので,初めから読むのが面

倒だと思う方は,興味のある項目だけクリックしてください。

|

まず,どうして雨が降るのかを説明します。と言うのは簡単ですが,実際の降水のメカニズムは,非常に複雑で,まだ詳しくわかっていない部分が多いのです。そこで,この項目では,代表的な降水のメカニズムについてできるだけ簡単に説明することにします。雨が降るためには,当然のことですが,雲が発生しなくてはならないので,最初に雲のでき方から話します。

雲のできる仕組み 冬の寒い時期に部屋を暖めると,窓の内側が水滴でくもります。また,夏に冷たい飲み物をグラスに注ぐと,グラスの外側が水滴でくもります。これらの現象で見られる水滴は,水蒸気をふくんだ空気が冷えてできたものです。

雲も,これと同じような仕組みで発生します。雲は,0.01mm ほどの小さい水滴(雲粒という)の集まりですが,この雲粒は,水蒸気をふくんだ空気が上昇して上空で冷えてできます。

ここで,なぜ上昇した空気が冷えるのかを説明するために,2つほど身近な現象を例にとって話します。

自転車の空気入れで空気を押し縮めると,ポンプが熱くなります。このことから,空気は,圧縮すると温度が上がることがわかります。逆に,膨張すると温度は下がります。

また,高い山に袋入りのスナック菓子を持っていくと,袋がパンパンにふくらみます。このことから,高い山などでは,気圧が低くなっており,空気が膨張することがわかります。

これらの例からわかるように,空気は,上昇すると上空で膨張して冷え,空気中にふくまれている水蒸気が液体の水になって雲粒ができます。

雲粒は,空気中の土ぼこり・ばい煙などの微粒子(凝結核という)を芯にしてでき,上昇気流によって上空に浮かんでいます。

雨の降る仕組み さて,雲ができる仕組みがわかったところで,次は,雲粒が重くなって落ちてくるまでの話です。実は,降水のメカニズムには2通

りの型があります。このメカニズムの違いによって,冷たい雨が降ったり,暖かい雨が降ったりします。

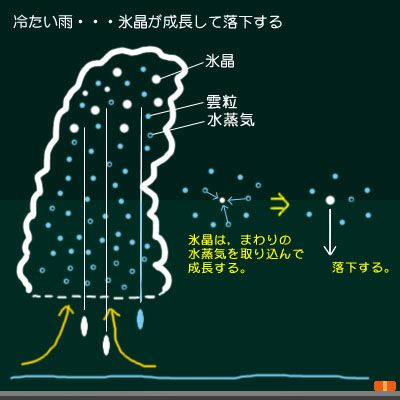

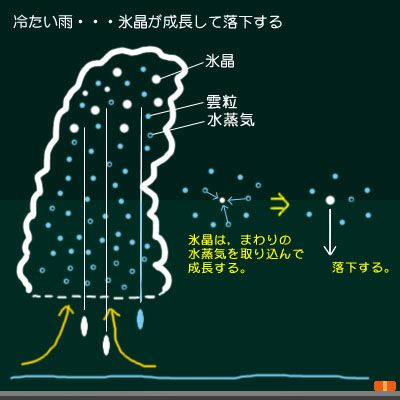

まず最初に,冷たい雨の降るメカニズムから説明します。水蒸気をふくんだ空気が上昇すると雲粒ができますが,さらに高層では氷の結晶(氷晶という)もできます。氷晶も,雲粒と同じように,氷晶核という微粒子を芯にしてできます。できた氷晶は,まわりの水蒸気を取り込んで大きく成長し,やがて上昇気流では支えきれなくなると落下を始めます。これがとけずに地表に降ると雪になり,とけると雨になります。日本では,このメカニズムで降る雨がほとんどです。

続いて,暖かい雨の降るメカニズムを説明します。この場合の雲粒は,まわりの水蒸気を吸収しやすい凝結核(主成分は

NaCl )を芯にしてできることが多く,すぐに重い粒になります。このため,雲粒は比較的低層で落下を始めてしまい,氷晶はできません。この雲粒は,落下の途中で互いにくっつき合って大きくなるので,大粒の雨になることが多く,ときには雨滴の直径が

5mm にもなります。このメカニズムで降る雨は,熱帯地方で多く見られます。

わたしたちが暮らしている日本は,世界でも雨の多い国として知られています。例えば,世界の主要都市の年間降水量

を見ると,北京が 580mm ,パリが 650mm ,モスクワが 690mm ,ロンドンが

750mm ,ニューヨークが 1100mm ,シドニーが 1200mm となっており,いずれも東京の1400mm

よりも少なくなっています。また,紀伊半島の尾鷲では年間降水量が 4000mm

を超え,熱帯地方の多雨地域に匹敵するほどです。

今の時期には,多くの地域で「梅雨(つゆ)」とよばれる雨の期間になります。また,夏から秋にかけては南の海から台風が大量

の水を運んできますし,冬には主として日本海側の地域で雪が多く降ります。これらの気象現象は,いずれも日本の地理的環境によるところが大きいのです。つまり,日本列島がユーラシア大陸の東端で中緯度にあることや,大陸と日本列島との間に日本海があることなどが,日本の気候に大きく関係しています。 今の時期には,多くの地域で「梅雨(つゆ)」とよばれる雨の期間になります。また,夏から秋にかけては南の海から台風が大量

の水を運んできますし,冬には主として日本海側の地域で雪が多く降ります。これらの気象現象は,いずれも日本の地理的環境によるところが大きいのです。つまり,日本列島がユーラシア大陸の東端で中緯度にあることや,大陸と日本列島との間に日本海があることなどが,日本の気候に大きく関係しています。

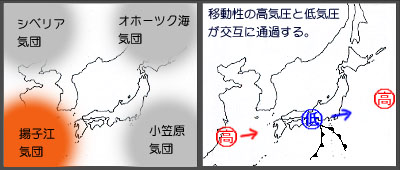

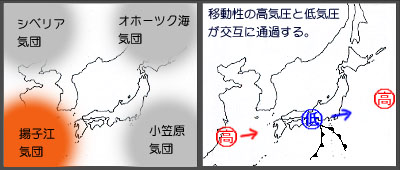

大陸や海洋の上には,大きな空気のかたまり(気団という)があり,気温や湿度などの性質が一様になっています。例えば,日本のまわりには,次の4つの気団があります。

| シベリア気団 |

シベリア地方にある気団で,冷たく乾いています。

|

| 揚子江気団 |

中国南東部にある気団で,暖かく乾いています。

|

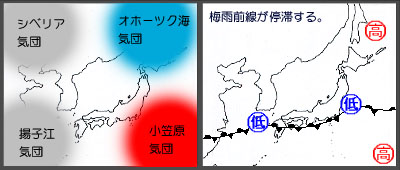

| オホーツク海気団 |

オホーツク海にある気団で,冷たく湿っています。

|

| 小笠原気団 |

小笠原諸島の近海にある気団で,暖かく湿っています。

|

気団の勢力範囲内では,気候が安定していますが,気団どうしの境目にあたるところでは,季節によって気候が大きく変わります。特に,日本付近では,気団の勢力地図がよく変化するため,前線ができやすくなり,雨も多くなります。ここでは,梅雨を例にとって,気団が気候におよぼす影響を見てみましょう。

梅雨になる前は,日本の南西にある揚子江気団が発達していて,日本付近でも勢力が強くなっています。この時期は,揚子江気団の一部である移動性高気圧と,温帯低気圧とが交互に日本に移動しくるために,天気は周期的に変わります。

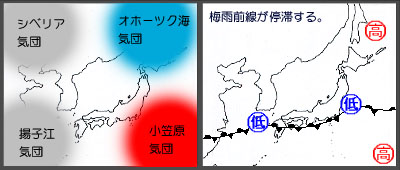

夏が近づいてくると,揚子江気団にかわって,日本の東側にあるオホーツク海気団と小笠原気団が発達してくるようになります。この時期は,南からの暖気と北からの寒気が日本付近でぶつかるために,天気は曇りや雨が多くなります。これが梅雨です。

梅雨の時期に見られる東西方向にのびた停滞前線は,梅雨(ばいう)前線とよばれています。下の写

真では,梅雨前線付近に雲が発達している様子がはっきり確認できます。

(資料提供:気象庁)

|

ぐずついた天気が約1か月ほど続いたあと,小笠原気団が勢力を増して,日本は暑い晴れの日が多くなります。

今まで話してきたように,日本は,世界のなかでも降水量

が多い国であるといえます。そうした土地で培われてきた日本の言葉には,雨に関連するものが多くあります。ここでは,そのうちのいくつかを紹介したいと思います。

最初に,季節とはあまり関係のない,雨の種類に関する言葉をいくつか取り上げてみました。雨が多い国であるからこそ,こんなにたくさんの言葉があるのでしょう。

| 霖雨(りんう) |

降ったり止んだりが,何日にもわたって続く雨のことです。

|

| 地雨(じあめ) |

しとしとと,何時間にもわたって降り続く雨のことです。

|

| 霧雨(きりさめ) |

霧のように細かい雨のことです。糠雨(ぬかあめ)ともいいます。

|

| 豪雨(ごうう) |

激しく大量に降る雨のことです。

|

| 篠突く雨(しのつくあめ) |

激しく降る雨のことです。篠とは群生する細い竹のことで,雨の激しさを,篠を突きおろす状態にたとえた言葉です。

|

| 俄雨(にわかあめ) |

突然に降ってきて,すぐに止んでしまう雨のことです。急雨(きゅうう)ともいいます。

|

| 肘笠雨(ひじがさあめ) |

俄雨のことです。笠をかぶる間がなく,肘をかざして袖を笠のかわりしたことからできた言葉です。

|

| 驟雨(しゅうう) |

ざあざあと激しく,短時間に降る雨のことです。

|

| 凍雨(とうう) |

雨滴が凍ったまま降ってくる雨のことです。長くは続かず,やがて雨か雪になってしまいます。

|

次に,季節によって特徴ある雨をいくつか取り上げてみました。こうした言葉から,日本がいかに季節感に富んでいる国かがわかります。

| 梅雨(つゆ,ばいう) |

6月上旬から7月中旬にかけて降る地雨のことです。梅の実が熟すころに降るために「梅雨」と書きますが,この時期に黴(かび)が生えやすいので「黴雨」と書くこともあります。

|

| 五月雨(さみだれ) |

旧暦の5月に降る地雨のことで,梅雨のことです。「五月(さつき)に水が垂れる」という意味です。

|

| 夕立(ゆうだち) |

夏の夕方に降る驟雨のことです。白雨(はくう)ともいいます。発達した積乱雲による雨で,よく雷を伴います。

|

| 氷雨(ひさめ) |

夏の初めに降る雹(ひょう)のことです。発達した積乱雲によるもので,よく雷を伴います。

|

| 秋雨(あきさめ) |

9月初旬から10月初旬にかけて降る細い地雨のことです。秋霖(しゅうりん)ともいい,梅雨の時期と似たような気圧配置になります。

|

| 時雨(しぐれ) |

秋の終わりから冬の初めに降る冷たい俄雨のことです。日本海沿岸の地域でよく見られます。

|

| 春雨(はるさめ) |

春にしとしとと降る地雨のことです。春霖(しゅんりん)ともいいます。

|

| 菜種梅雨(なたねづゆ) |

3月から4月ごろに降る雨のことです。もともとは,このころに吹く南東の風のことだったようです。

|

| 卯の花腐し(うのはなくたし) |

春雨と梅雨の中間ごろ,しとしとと降る地雨のことです。「卯の花を腐らせる」という意味です。

|

最後に,言い伝えによって名前がつけられている雨をいくつか取り上げてみました。雨は,古くから日本文化と深いつながりがあり,こうした情緒ある言葉もたくさんあります。

| 虎が雨(とらがあめ) |

旧暦の5月28日に降る雨のことです。この日は,曾我兄弟が討たれた日で,この日に降る雨は,兄の曽我十郎祐成の愛人である虎御前が流す涙であると伝えられています。

|

| 薬降る(くすりふる) |

旧暦の5月5日に降る雨のことです。この日は,薬日とよばれ,この日に降って竹の節にたまった雨水(神水という)には薬効があると伝えられています。

|

| 半夏雨(はんげあめ) |

7月2日ごろ,夏至から数えて11日目に降る雨のことです。この日の雨は,大雨になるといわれています。

|

| 寒九の雨(かんくのあめ) |

1月13日ごろ,寒に入って9日目に降る雨のことです。この日に雨が降ると豊作になるといわれています。

|

一口に雨といっても,そのメカニズムには未知の部分も多く,また地域によって機構が微妙に違うので,一概に説明しにくいテーマだと感じました。そのため,物足りなさを感じられた方もいるかとは思いますが,日本人の雨に対する感受性の強さに感激して,今回の解説は終わりにしたいと思います。次回をお楽しみに。

|

今の時期には,多くの地域で「梅雨(つゆ)」とよばれる雨の期間になります。また,夏から秋にかけては南の海から台風が大量

の水を運んできますし,冬には主として日本海側の地域で雪が多く降ります。これらの気象現象は,いずれも日本の地理的環境によるところが大きいのです。つまり,日本列島がユーラシア大陸の東端で中緯度にあることや,大陸と日本列島との間に日本海があることなどが,日本の気候に大きく関係しています。

今の時期には,多くの地域で「梅雨(つゆ)」とよばれる雨の期間になります。また,夏から秋にかけては南の海から台風が大量

の水を運んできますし,冬には主として日本海側の地域で雪が多く降ります。これらの気象現象は,いずれも日本の地理的環境によるところが大きいのです。つまり,日本列島がユーラシア大陸の東端で中緯度にあることや,大陸と日本列島との間に日本海があることなどが,日本の気候に大きく関係しています。