ホーム > 特集 > 中学校道徳 > 校内準備 > カリキュラム・マネジメントと道徳教育 > 1 いま求められるカリキュラム・マネジメント

1 いま求められるカリキュラム・マネジメント

吉冨芳正(よしとみよしまさ) 明星大学教育学部教授

(1)新学習指導要領の趣旨の実現とカリキュラム・マネジメント

平成28年12月21日の中央教育審議会答申を踏まえ,新しい小学校学習指導要領や中学校学習指導要領が平成29年3月31日に告示された。新学習指導要領では,「社会に開かれた教育課程」の実現を図るという理念のもと,子どもたちが新しい時代を切り拓いていくために必要な資質・能力の育成が目ざされている。そうした新学習指導要領の趣旨を実現するための重要な柱として,子どもたちが主体的・対話的で深い学びができるようにする「授業改善」とともに,各学校における「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められている。

新学習指導要領では,第1章総則において,カリキュラム・マネジメントについて2か所にわたって記述されている。まず,第1章総則の「第1 小学校(中学校)教育の基本と教育課程の役割」では,次のように示されている。

|

4 各学校においては,児童(生徒)や学校,地域の実態を適切に把握し,教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと,教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと,教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して,教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとする。 |

次に,第1章総則の「第5 学校運営上の留意事項 1 教育課程の改善と学校評価等(※中学校は教育課程の改善と学校評価,教育課程外の活動との連携等)」で,次のように示されている。

|

ア 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。 |

新学習指導要領の実施(小学校は平成32年度,中学校は平成33年度から全面実施)に向け,改訂のポイントとともにカリキュラム・マネジメントの考え方を早急に普及し,各学校において適切な取り組みが進められるようにすることが課題となっている。

(2)カリキュラム・マネジメントの考え方

カリキュラム・マネジメントとは,学校の教育目標を実現するため,教育活動と経営活動とを関連付けて,計画・実施・評価・改善の過程を循環させ,学校内外の資源を最大限に活用しながら教育の質を高めていくことである。カリキュラム・マネジメントを効果的に進める鍵は,関係する諸要素を「つなげる」ことである。

カリキュラム・マネジメントの捉え方については,中央教育審議会答申で次の三つの側面が提示されている。上述の,新学習指導要領の第1章総則第1における記述は,これらを簡潔に要約したものとなっている。

① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え,学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で,その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

② 教育内容の質の向上に向けて,子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき,教育課程を編成し,実施し,評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。

③ 教育内容と,教育活動に必要な人的・物的資源等を,地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

こうした三つの側面に示されている事柄は,どの学校でもすでにある程度は行われているが,それらが意図的,計画的,組織的に行われ,学校の教育目標の実現に結びついているかどうかが問われている。今回の学習指導要領では,子どもたちがよりよい人生や社会を創造できる資質・能力の育成を目ざすうえで,特に①の側面が強調されている。

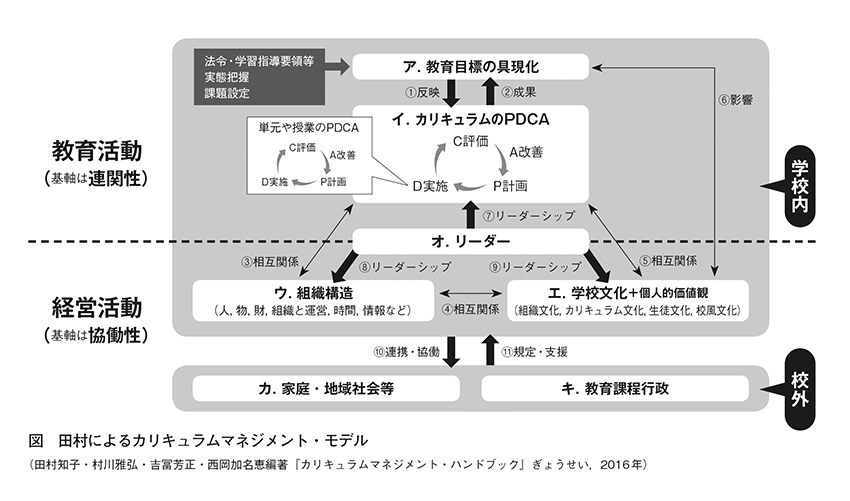

さらに,各学校においてカリキュラム・マネジメントの確立を進めるうえで,田村によるカリキュラムマネジメント・モデル(図)が役に立つ。これは,カリキュラム・マネジメントの要素として,ア.教育目標の具現化,イ.カリキュラムのPDCA,ウ.組織構造,エ.学校文化,オ.リーダー,カ.家庭・地域社会等,キ.教育課程行政を挙げ,それらの構造や相互の関係を視覚的に示したものである。教職員が自校の教育活動や経営活動の全体を俯瞰し,このモデルの上に学校の現状を書き出して検討することで,自校のよさを生かし課題の解決に取り組む着眼点を見いだすことができる。