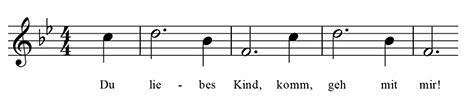

譜例2 J.ライヒャルト作曲

譜例4 魔王の旋律の各出だし ※比較のため同一の調号で記譜しています。

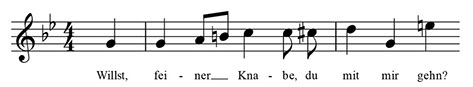

譜例3 C.レーヴェ作曲

変ロ長調

変ホ長調

ハ長調

譜例5

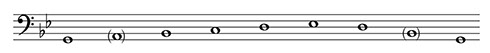

譜例6 曲頭の左手の音型

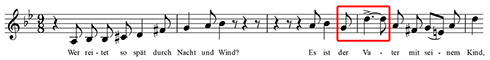

譜例1

《 目次 》

クリティカル

危機的で深刻に感じられる,という意味。

ドミナント

属音。

フラクタル構造

自己相似形。自然界で見出せる形(図形)で,大きさは違っても同じ形をしている場合があり,それ自体の中に相似の図形が含まれているもののこと。ここでは《魔王》全体での主音を結んでできる形と,その部分としてのこの左手音型を指す。

バラーデ

バラード。物語歌。

トニック

主音。

シューベルティアーデ

シューベルトが友人たちとウィーン各所のサロンなどで開催した集い。