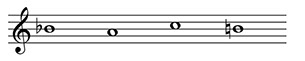

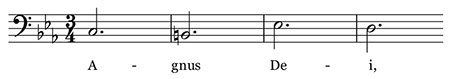

譜例1

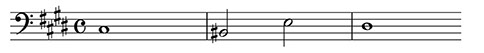

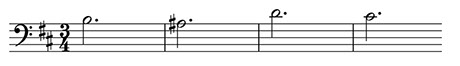

譜例2-1

譜例2-2

譜例3

《 目次 》

譜例2-3

譜例4

譜例5

譜例6

譜例7

譜例8

宗旨(しゅうし)替え

考え方、信条、趣味などをかえて、他の方面に転じること。

環(わ)

環(わ)

惑星の周囲を公転するちりやその他の小さな粒子が平らな円盤状の領域に分布しているリング状の構造。

※写真は天王星

内包

内部に含み持つこと。

BWV

J.S.バッハの楽曲に使われている作品目録。ドイツ語でBach-Werke-Verzeichnisの頭文字をとっている。考案したシュミーダーにちなんでシュミーダー番号ともいわれる。

D

シューベルトの楽曲に使われている作品目録。「ドイッチュ」と読む。オーストリア出身の音楽学者ドイッチュ氏により作られた作品目録で附された番号。

シニフィエ

言語学の用語。シニフィアンとシニフィエが対語として用いられる。あるものを示す文字や音声がシニフィアン。そこから想起されるイメージや概念、あるいは意味内容がシニフィエ。