譜例3

譜例1

譜例2

譜例4a

譜例4b

譜例4c

譜例5

譜例6

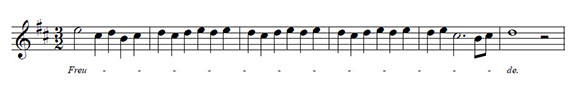

フィグール

「音型」のこと。いくつかの音からなる特徴をもった音楽の最も小さい構成部分をいう。

アナバシス

合唱において,ある音型が歌詞に含まれる「上昇」の意味を反映しているもの。対義語は「カタバシス」で「下降」の意味を反映しているものをいう。

内省

自身の心のはたらきや状態をかえりみること。

発想標語

楽曲の曲想,表現方法を示す標語で主に冒頭に記されている。ブラームスの交響曲第4番第4楽章では冒頭に“Allegro energico e passionato”が記されている。

12音技法

1オクターヴ内の12の半音を基本的には一度ずつ用いた音列に基づいて曲を構成する方法。調性によらない音楽(無調の音楽)の構成原理として考案された。

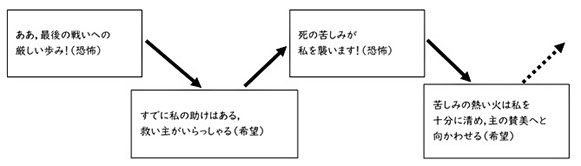

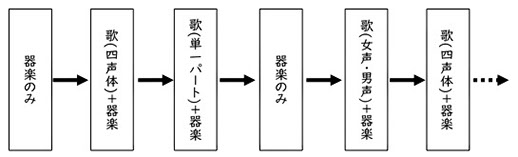

参考図①

参考図②

カデンツ

楽典の終結部の和声定式のこと。終止形。

シャコンヌ

スペインが起源の舞曲。緩やかな三拍子で,一定の和声進行で繰り返される変奏曲形式。

オスティナート

一定の音型を何度も反復する技法。日本語では固執低音。

メリスマ

声楽曲で歌詞の一音節に多くの音符があてられる装飾的な旋律法。

シンフォニー

オーケストラ(管弦楽)のための大規模な器楽曲のこと。日本語では交響曲。

ピカルディ終止

短調の曲の最後の和音が長3度の明るい和音で終わる終止形式。