現在、一般的に使われている楽譜の書き方(5線を組み合わせ、音の高さと長さをいろんな形の音符で表す方法)は、実は長い時間の中でさまざまな試みが行われ変化してきた結果なのです。このQ&Aでは、その長い歴史の一部を覗いていきたいと思います!

Q1. 楽譜っていつからあるの?

ふだんあたりまえのように楽譜を見て歌ったり、演奏したりしているけど、そういえば楽譜っていつからあるんだろう?昔からこんな形をしているのかな?

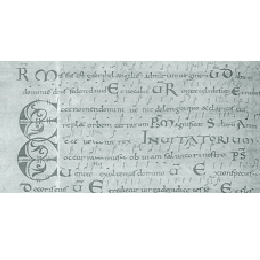

紀元前2000年のメソポタミアでは、既に楔形文字を用いて音楽の記録が行われていた形跡が残されています。ヨーロッパでは、9世紀頃に現在私たちが使っている楽譜の書き方の直接的な先祖とも言える「ネウマ譜」と呼ばれる楽譜が登場します。そこからさらに1000年ほどの時間を経て、現在のような形が広く用いられるようになりました。楽譜の歴史はとても長いのです!

<現在の五線譜になるまでの主な楽譜の変遷>

Q2. 楽譜は何のためにあるの?

何で楽譜が作られたんだろう?楽譜は何のためにあるんだろう?

絵画や彫刻や文学など、他の芸術作品と異なり、音楽は一度演奏されると消えて無くなってしまうものです。よって、その音楽が「あった」ということを遠方の人に伝え、そして後の時代の人もその音楽を演奏できるようにするために、何かの形でその音楽を「記録する」必要がありました。そこで、音楽を紙の上で、さまざまな記号を使って書き残すようになりました。我々が使っている楽譜が誕生した一つの理由です。楽譜が書き残されなかった昔の音楽は、たとえ資料でその存在が確認できたとしても、それがどのような音楽だったのかは分かりませんし、演奏することもできません(現在は、録音技術など楽譜以外に音楽を記録するものがありますね。その話はQ20以降へ!)。

Q3. 楽譜の線は5本以外にもある?

楽譜の線って5本だけど…それより少ない、また多いものはないのかな?

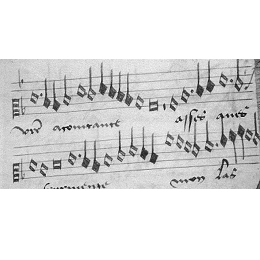

現在用いられている5線になるまでも、長い歴史がありました。西洋の楽譜の歴史において、現在の「譜線」の祖先と言われている「譜線付きネウマ譜」が登場したのは今から約1000年も前の11世紀ごろ(それまで、譜線は9世紀ごろのいくつかの音楽理論書に登場したりしていましたが、楽譜に書くことが一般化するのはまだ先の話でした)で、最初は1線のみが使われました。そして、よりはっきりと音の高さを示そうと、線の数が次第に増えてゆき、最終的に5線の形に落ち着きました。しかし、17世紀に入ってもなお、5線以上の数が用いられたりしていましたし、現在でも「グレゴリオ聖歌」と呼ばれる、キリスト教(ローマ・カトリック教会)の礼拝の中で歌われる伝統的なお祈りの歌の楽譜では4線が用いられているだけでなく、主に20、21世紀の作曲家たちのさまざまな試みの中で5線以外の書き方が用いられています。

<五線以上の数が使われた楽譜>

- ジローラモ・フレスコバルディ『トッカータ集 第1巻』

- (ローマ、1615年初版より。パリ,フランス国立図書館所蔵)

今から400年前の鍵盤楽器のための楽譜です。現代の5線とは異なり、加線(5線の上下を超えた音を表す際に用いられる付加的な線)の音も表すために上段は6線、下段は8線が用いられています。

Q4. カラフルな楽譜は価値が高い?

ふだん目にする楽譜は黒のインクで印刷されているけど…カラフルでとっても綺麗な楽譜をどこかで見たことがあるな。価値が高いものなのかな?

昔のヨーロッパでは、楽譜は演奏するためだけではなく、権力者の財産としての役割を果たしていました。例えば、現在イタリアのトリノにある図書館に所蔵されている『トリノJ. II. 9写本』という楽譜は、1434年にキプロス島の王女アンヌが、トリノのサヴォイア家にお嫁に行った時に合わせてプレゼントされたものです。加えて、楽譜が読めず音楽の内容が分からない人にも、それを遺していこうと思ってもらえるような工夫が凝らされた楽譜も数多くあります。これらの楽譜は、非常に美しい装飾が施されており、楽譜そのものが芸術品としても価値の高いものになっています。楽譜は今でも、音楽を後代に遺すための宝物なのです。

Q5. 音符の長さ(音価)は昔から決まっていた?

全音符、4分音符……音符にはいろいろな長さがあるけど、これも昔から決まっていたのかな?

音符の長さを「音価」と呼びます。全音符や4分音符など、今私たちは沢山の音価をさまざまな形の音符で書き表しますが、この「音価」にも、実は長く複雑な歴史があります。音価をきっちり計って楽譜に書き表そうということが13世紀に行われるようになって以来、西洋音楽の歴史の中で用いられる音価が次第に長いものから短いものへと、その基準が移っていった(現代の楽典では、4分音符を基準に拍子や他の音符の長さの関連性を考えることが多いですが、500年前のヨーロッパでは4分音符は「最も小さな音符」の1つであり、基準はもっと長い音符である全音符にありました)ということは、意外と知られていない、けど非常に重要な事実です。続くQ6-10は、主に音符や音価に関するものになっています。お楽しみに!

<全音符と4分音符>

- 全音符

- 4分音符

執筆・構成者プロフィール

- 菅沼 起一(すがぬま きいち)

- 京都府出身。東京藝術大学音楽学部古楽科リコーダー専攻卒業、音楽学専攻へと転向し同大学院修士課程を修了。大学院アカンサス音楽賞を受賞。専門領域は、中世・ルネサンス期の演奏習慣、当時の器楽曲に関する資料研究や楽曲分析、音楽理論史(記譜法など)。現在、博士後期課程に在籍。学内外で学会発表、論文・CD解説・プログラムノート・各種コラム等の執筆を行うとともに、中世からバロック、新作初演に至る幅広いレパートリーでの演奏活動を展開中。