クラシック音楽ってなんだか難しそうだし,ましてやオーケストラなんて…と構えてしまっていませんか?このQ&Aを読めば,苦手意識がなくなり,親しみがわいてくるかも。さまざまな視点からオーケストラの魅力に迫ります。新たな一面を知って,オーケストラと親しくなろう!

Q1. 楽器の並び方って,オーケストラによって違うの?

私は楽器の中で,弦楽器のチェロの音色が温かみがあって大好きです。

ところで,私の友達が入っているオーケストラ部の演奏会では,ステージの右手前側にチェロの人たちがいたのですが,昨日聴きに行ったプロのオーケストラでは,左手前側にいるヴァイオリンの人たちの向こう側にチェロの人たちがいました。

どうして,こういう並び方をするのでしょうか?

オーケストラの基本的な仕組み(楽器編成など)は,どこのオーケストラでもそれほど違いはありません。ただ,おっしゃるように,見た目の「配置」が違っていたら気になりますよね。 編成も実は,厳密に言うと,オーケストラ一つ一つで違うのですが,典型的な特徴を知るために,ここでは全体がだいたい70人規模のオーケストラでお話しすることにしましょう。

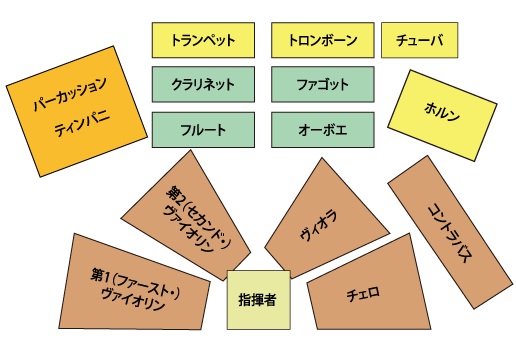

日本でよく見かけるのは,図1のような編成・配置だと思います。

【図1】

弦楽器にはまず,客席から向かって左側の一番手前に,第1(ファースト・)ヴァイオリンというパートがあります。そして,その奥に第2(セカンド・)ヴァイオリン,その右にヴィオラ,右側の一番手前にチェロ,さらに右奥にコントラバスという並び方をしています。

木管楽器群は,弦楽器群の奥に位置します。左手前がフルート・パート,その右にオーボエ・パート,左奥にクラリネット・パート,右奥にファゴット・パート,というふうに並びます。フルート・パートにはピッコロ,オーボエ・パートにはイングリッシュホルン(コール・アングレ),クラリネット・パートにはバス・クラリネットと小クラリネット〔※注〕,ファゴット・パートにはコントラファゴット,という,似た種類の楽器が追加されることもあります。

〔※注:Es管(Esはドイツ語の音名でエスと読み,変ホ音を示す)のクラリネット。略して「エス・クラ」と呼ばれることもある。Es管のクラリネットは,「ド」の指遣いで吹くと変ホ音が鳴り,通常のクラリネットであるB菅やA菅(それぞれ「ベー管」「アー菅」と読む。Bは変ロ音,Aはイ音を示す)より高い音域を受け持つ。〕

木管楽器群のさらに奥には,金管楽器が並びます。左側にトランペット・パート,その右にトロンボーン・パート,そしてその右側にチューバが並ぶことが多いです。ホルン・パートは,客席から向かって左側に配置される場合と右側に配置される場合があり,オーケストラによって異なるようです。

打楽器は,使用する楽器の数にもよりますが,一番左奥に並んでいます。金管楽器のさらに奥に並ぶ場合もあります。

この場合の弦楽器群の並び方が,質問者が「右手前側にチェロの人たちがいた」とおっしゃっていた並び方だと思われます。

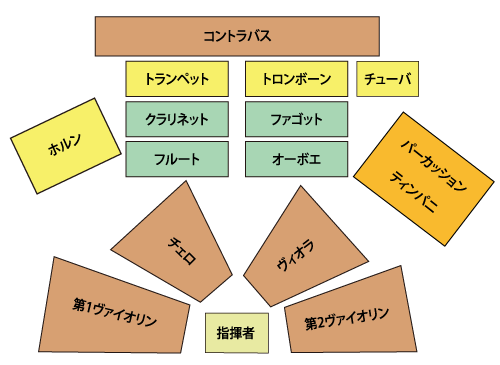

一方,質問者が「左手前側にいるヴァイオリンの人たちの向こう側にチェロの人たちが」いる,とおっしゃっていたのは,図2のような配置であったと思われます。

【図2】

左手前に第1ヴァイオリンがあるのは同じですが,第2ヴァイオリンがその奥ではなく,右側手前に配置されます。そしてヴィオラは第2ヴァイオリンの奥に,チェロは第1ヴァイオリンの奥に配置されます。この場合,コントラバスは,チェロの後ろあたりやステージの最後部に配置されることが多いようです。

木管楽器群,金管楽器群,打楽器群は,基本的には同じ配置です。

第2ヴァイオリンが第1ヴァイオリンに向かい合うような形で配置されるので,この形は「対向配置」(または「両翼配置」)と呼ばれたりします(歴史的には,こちらの方が古いです)。

今書いてきたことは,標準的,典型的な例です。実際のオーケストラでは,それぞれの団体で特徴のある並び方をします。

- 【図1】のように,チェロが右手前側に並ぶ場合のオーケストラ配置の例

©上野隆文/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q2. 『ボレロ』のように,サクソフォーンが使われているオーケストラ曲って他にもあるの?

この前,ラヴェルという人が作った『ボレロ』という曲を聴いたのですが,サックス(サクソフォーン)の人がオーケストラの中にいてビックリしました。オーケストラでは,サックスは使われないと思っていましたから。

私はジャズが好きでよく聴くのですが,クラシックには,それほどなじみがありません。しかし,この曲を聴いて,クラシック音楽,特にオーケストラで演奏されるクラシック音楽に興味を持ちました。

他にも,サックスが入っているオーケストラ曲があったら聴きたいです。そんな曲ありますか?

オーケストラには,標準とされる編成があります。これは一般的に,弦楽器〈ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロ,コントラバス〉,木管楽器〈フルート,オーボエ,クラリネット,ファゴット〉,金管楽器〈ホルン,トランペット,トロンボーン,チューバ〉,ティンパニなどの打楽器で編成されるオーケストラのことをさします。

しかし,作曲家によっては作品を作るにあたって,この編成では出せない音色が欲しいと思うことがあるものなのです。そういう時に,標準とされる編成以外の楽器を使います。これを「編入楽器」と呼びます。ボレロで使われるサクソフォーン(サックス)はそれに当たるわけです。

他にも,サクソフォーンを使った曲としては,ビゼー作曲『アルルの女』,コダーイ作曲『ハーリ・ヤーノシュ』などがあります。

そして,サクソフォーン以外にも,編入楽器として使われる楽器があります。例えば,ピアノが(ピアノ協奏曲以外で)オーケストラの曲に使われることもあります。ショスタコーヴィチが作曲した交響曲第5番などです。

サン=サーンスが作った『オルガン付き』と俗に呼ばれている交響曲第3番では,その名のとおり,パイプオルガンが使われます!

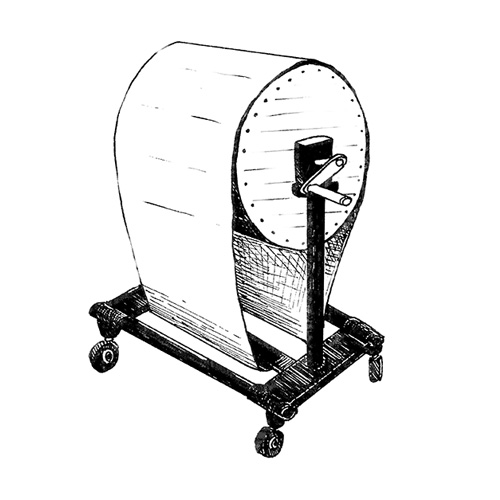

打楽器でも,よく使われるティンパニやシンバル,大太鼓などの他に,風の音を出すための「ウィンド・マシーン」,雷の音を出すための「サンダー・シート」などが使われることもあります(リヒャルト・シュトラウス作曲『アルプス交響曲』など)。緊急車両のサイレンが登場する曲もあります(ヴァレーズ作曲『イオニザシオン』など)。

【編入楽器の例】

- サクソフォーン(アルト)

- 堂々としたたたずまいをみせるパイプオルガン

©平舘平/提供=横浜みなとみらいホール

- ウィンド・マシーン。ハンドルを回してドラムを回転させることによって,布との摩擦音を発生させる

Q3. 指揮者が違うと,演奏が変わるの?

私は,ドボルザーク作曲の交響曲第9番『新世界より』が好きでCDを持っています。

先日,同じ曲のCDを友人が持っていたので聴かせてもらったのですが,強弱や速度,全体の雰囲気などがずいぶん違って聴こえました。なぜでしょうか?

演奏団体や演奏する場所などの違いによって曲の感じは変わってきますが,オーケストラ曲の場合,「指揮者」の違いが演奏にすごく影響します。

「指揮者」は,オーケストラの中で唯一音を出さないプレイヤーと言われることがあります。確かに,楽器は持ちませんが,とても重要な役割があります。

「オーケストラ」という団体で演奏する奏者の数は,10人前後から,多いときは100人ぐらいになることもあります。その人たちが,一緒に演奏する場合,奏者それぞれの演奏の仕方がありますから,リズムがずれてしまったり,音量に統一感がなかったりしてしまうことがあります。それを束ねるのが「指揮者」です。

歴史的に見ると,大人数で演奏する場合でも,最初は指揮者なしで演奏していましたが,曲が複雑になってきたバロック時代の頃より,やはりそれではニュアンスが合わないなどの不都合が起こるので,指揮者という「役」を置き始めました。ただし,そのころは,現在のように指揮棒を使う方法が定着していたわけではなく,チェンバロやヴァイオリンを演奏しながら統率をとる「弾き振り」をしたり,大きな重い杖で床を叩いてリズムを取ったりしたこともあったそうです(その杖が足に当たって怪我をしたのが原因で亡くなった方もいたそうです)。

指揮者がオーケストラ全体をコントロールするために見る楽譜は「スコア(総譜)」と呼ばれ,そこにはオーケストラの中のすべてのパートの楽譜が書かれています。 この「スコア」は,現在ではいろいろな出版社から出されています。では,同じ出版社から出されている同じ楽譜を使った場合,指揮者が違う人でも同じ音楽になるのでしょうか?

バッハやモーツァルトの頃の楽譜には,「![]() =120」というような,数字によるテンポの指示は書かれていません。ですから,演奏者が異なれば演奏のテンポも違ってくるのです。

ベートーヴェンの時代に,メルツェルという人が発明したメトロノームという機械ができたため,それ以降は,メトロノームでテンポをとった場合どのくらいの速さになるか,ということを指示できるようになりました。

=120」というような,数字によるテンポの指示は書かれていません。ですから,演奏者が異なれば演奏のテンポも違ってくるのです。

ベートーヴェンの時代に,メルツェルという人が発明したメトロノームという機械ができたため,それ以降は,メトロノームでテンポをとった場合どのくらいの速さになるか,ということを指示できるようになりました。

しかし,人間は機械ではありませんので,指示されたテンポで演奏しようとしても,速さの違いは出てきます。また,まったく同じテンポでずっと演奏するということも厳密に言えば不可能です。

さらに,強弱を指示する記号も,デジタル的に強弱の段階を表しているわけではありませんので,いろいろな解釈が出てくるのです。

つまり,コンピュータで作った楽譜をコンピュータ自身が演奏する以外は,人間が演奏する以上,同じ演奏というものは一つも存在しえないのです。

それでは実際に,同じ曲でありながら,かなり聴いた印象が違う演奏をここにご紹介しますので,ぜひ皆さんの耳で確認してみてください。(ここでは,ベートーヴェン作曲の交響曲第5番(俗に『運命』と呼ばれる)の第1楽章の冒頭部分を比較してみましょう。)

<ベートーヴェン作曲 交響曲第5番『運命』演奏例>

- 小澤征爾 指揮/サイトウ・キネン・オーケストラ

- ヘルベルト・フォン・カラヤン 指揮/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ピエール・ブーレーズ 指揮/ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

- エリオット・ガーディナー 指揮/オルケストル・レヴォリュショネール・エ・ロマンティーク(古楽器によるオーケストラ)

- 指揮者のアンドレア・バッティストーニ氏

上:©上野隆文,下:©K.Miura/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q4. コンサートマスターの役割って,何?

「コンサートマスター」って,演奏を始める前に立ち上がって,何かやっていますよねぇ。あれって何をしているのですか?

「コンサートマスター」というのは,楽団を代表するリーダーのことです。第1ヴァイオリンの先頭,客席側に位置します。呼称は男性,女性で変わったり,国により異なったりすることがあります。

コンサートマスターは,次に示すように,いろいろな役割を担っています。

<コンサートマスターの役割>

- チューニング(音合わせ)

演奏を開始する前に,全楽器がA(ラ)の音の高さを合わせる作業を取り仕切る。〔※注〕

- 指揮者と楽団の橋渡し

指揮者の意向をくみ取り,それをオーケストラに発信する。逆に,オーケストラの意見を指揮者に伝える場合もある。

- 演奏面での責任者

楽譜や資料などで,曲を研究することはもちろん,「ボーイング」と呼ばれる,弦楽器の弓の動かし方を決定する。

- 本番での「聴衆に対する挨拶」の先導役

演奏が始まる前や終わった後に,聴衆にオーケストラが挨拶するため,起立したり着席したりするタイミングをリードする。

- 第2の指揮者

演奏が乱れてしまったり,思わぬハプニングが起こったときに,オーケストラ全体に,指揮者に代わって合図を送る。

- ソリスト

ヴァイオリンのソロが部分的に出てくる曲があるが,その時にソロを演奏する。協奏曲のソリストを務める場合もある。

- ムード・メーカー

オーケストラ全体をいい雰囲気にもっていく。

今,コンサートマスターのおおよその役割を列挙しましたが,様々な点でリーダーとしての資質が求められます。演奏の面でのリーダーであることはもちろんですが,それ以外にもいろいろな役割があるので,ただ楽器をうまく弾ける,というだけではコンサートマスターは務まりません。 高い音楽性や様々な知識,カリスマ性,人望なども必要となってきます。

〔※注:チューニングの時,コンサートマスターは立ち上がり,オーボエが吹く「ラ」の音を聴取して自分の音を合わせる。そしてオーケストラ全員にその「ラ」の音を聞かせて,みんなが音を合わせる(チューニング方法は団体によって多少の違いはあるが,オーボエを基準にする部分は共通する)。オーボエは構造上,他の楽器に音の高さを合わせることが困難なため,オーボエの「ラ」を基準とするようになった。なお,音の高さはピッチといい,音の波の振動数で表わすことができる。1点イ(![]() )音は1秒間に440回振動する音の波が標準とされているが,それより少し高めにしたり,低めにしたりすることがある。この標準の音はNHKラジオの正午に流れる時報で聞くことができる。〕

)音は1秒間に440回振動する音の波が標準とされているが,それより少し高めにしたり,低めにしたりすることがある。この標準の音はNHKラジオの正午に流れる時報で聞くことができる。〕

- コンサートマスターの三浦章宏氏。チューニング時の様子。

©上野隆文/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q5. 『プルト』って何?

管楽器の人は1人1台の譜面台を使っていますけど,弦楽器の人はなんで2人で1台の譜面台を使っているんですか?

オーケストラの中で,木管楽器や金管楽器は1つの「パート」を1人で演奏しますが,弦楽器は多くの人数で1つのパートを演奏します。 弦楽器奏者の人数の例を挙げてみましょう。第1ヴァイオリン16人,第2ヴァイオリン14人,ヴィオラ12人,チェロ10人,コントラバス8人。 このように複数で同じパートを演奏するため,楽譜はそのパート内では同じものを使用します(数人ずつで別々なことを演奏する箇所が出てくることもあります)。 そのため,一人一人が自分の楽譜を,自分専用の譜面台の上に乗せて演奏する必要はありません。基本的には,2人で1つの譜面台に乗せた楽譜を見て演奏します(しかし,3人以上で同じ楽譜を見たらとても演奏しにくいです)。

「譜面台」のことを,ドイツ語で「プルト」といいます。2人で1つのプルトを使うので,第1ヴァイオリンが16人いる場合,8台の譜面台を使うことになるため「今日の第1ヴァイオリンは8プルト」などと表現します。(アマチュア・オーケストラの場合,どうしても自分の楽譜を使いたいということで,「1人1プルト」で演奏することも稀にあります。)

余談ですが,演奏中,楽譜をめくって次のページに行く場合,同じプルトのどちらかが譜面をめくり,もう片方は演奏を続ける,という場面もあります。その際は「内側」(客席から遠い側)の演奏者が楽譜をめくる場合が多いです。

<譜面台の例>

- コンサートなどで使用される譜面台。

楽譜を置く板がしっかりしている

- 軽くて小さく折りたためる譜面台

執筆・構成者プロフィール

- 早川 元啓(はやかわ もとひろ)

- 千葉県出身。小学校4年生の時,器楽クラブ(準オーケストラ)でヴァイオリンに出会う。以後,高校,大学,と,オーケストラ活動を続け,社会人になっても,しつこくオーケストラでヴァイオリン,ヴィオラを弾きまくる。大学で,学業そっちのけでのオーケストラ活動中,ふとしたきっかけで,ヴァイオリンを使った,さまざまな「音」や「声」のものまねを始める。社会人オーケストラでは,それが,『宴会芸』の定番となりはじめた。

2006年,テレビ朝日系『タモリ倶楽部』に出演。 その際,おそらく世界初の「効果音ヴァイオリニスト」という肩書をつけられたが,けっこう気に入って,その名前をいただくことにした。 2008年,友人の結婚披露パーティで 『おしゃべりヴァイオリン』を披露したところ,バカ受けだったので,新しい持ちネタとなる。同年,東京演芸協会に入会し10月に東洋館での初舞台を踏んだ。