クラシック音楽ってなんだか難しそうだし,ましてやオーケストラなんて…と構えてしまっていませんか?このQ&Aを読めば,苦手意識がなくなり,親しみがわいてくるかも。さまざまな視点からオーケストラの魅力に迫ります。新たな一面を知って,オーケストラと親しくなろう!

Q6. 弦楽器奏者の弦が切れたら,どうするの?

この前,オーケストラのコンサートを聴きに行ったら,曲の途中で,第1ヴァイオリンの後ろの方の人がすーっと舞台袖に消えていったのです。そして,しばらくしたら戻ってきて,何事もなかったように弾いていました。

何か大事なものを忘れてきて,それを取りに行ったのでしょうか?

その可能性はないとは言えません。しかし,それは私の経験から言えば,ほとんどありません(私自身もありません!)。

では,なぜ第1ヴァイオリンの後ろの方の人が,こそこそと舞台袖に引っ込んだのか? それは,たぶん「弦」が演奏中に切れてしまい,演奏ができなくなってしまったからではないかと思われます。

弦楽器は「弦」を「弓」で擦って音を出しますから,これが切れてしまったら演奏ができないのです。それで,弦が切れてしまったら,舞台裏(袖)で予備の楽器に取り替え,あるいは予備の弦を楽器に張り直して,またステージに戻り,途中から再び弾きだすのです。

前の方(指揮者に近い方)の人の弦が切れて,その人が舞台袖に引っ込んだら目障りだし,カッコ悪いって? いい質問です。

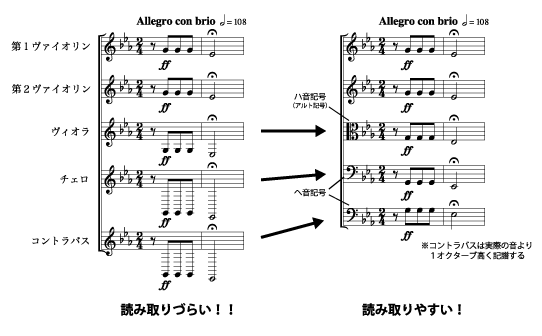

その場合は図のように,バケツリレーよろしく,楽器を順番に交換していき,最後の(舞台袖に近い)人が舞台袖に引っ込んで楽器を交換するんです。

【図】

図中の黒丸の人(指揮者から見て,コンサートマスターの後ろに座っている人)の弦が切れたら,丸数字の順に楽器を交換しながら,弦が切れた楽器を後ろの方に送っていく。最後(⑤)は,一番後ろの人が舞台袖へ

これで,あまりお客さんには目立たずに,トラブルがあった楽器の交換が完了する,というわけ。

ちなみに,予備の楽器をステージ上の目立たない所に置いて,舞台袖まで行かなくても取り替えられるようにしているオーケストラもあります。

Q7. 客席にも演奏者がいたのはなぜ?

私は,チャイコフスキー作曲の祝典序曲『1812年』という曲が迫力があって大好きです。この前,その曲の生の演奏を聴きに行きました。そうしたら,ステージ上には,いろいろな楽器が所狭しと並べられているだけでなく,客席の2階席に金管楽器の演奏者たちが何人か並んでいました。

気になって,演奏が始まってからも時々チラチラ見ていたのですが,なかなか吹く気配がありません。なんか暇そうだな,寝てしまわないかな,などと余計な心配をしていたら,曲の最後の方でようやく演奏を始めました。さすがに彼らが加わると迫力倍増で,演奏の素晴らしさもあり,とても満足して帰りました。

彼らはなぜそこで演奏していたのでしょうか?

オーケストラは,ロック・バンドのようにエレクトリカルではないので,音量を大きくする効果を出そうとする場合の方法としては,マイクを立ててスピーカーから音を出すことの他に,演奏者の人数を多くする,ということがあります。

今回のご質問のように,通常のオーケストラ編成の他に,客席の2階部分やステージ裏など通常演奏しない場所で演奏する場合,この奏者たちを「バンダ」(イタリア語)と呼びます。英語での「バンド」(一団,楽団など)と同じ意味です。日本語ではその役割もふまえ「別働隊」と称したりしています。

チャイコフスキー作曲の祝典序曲『1812年』の場合,スコア(総譜)には「Banda(ad libitum)」と書かれています。これが,今申し上げた「バンダ(別働隊)」のことです。「ad libitum」とありますので,入れるか入れないかは任意ですが,やはりこの曲の魅力の一つは迫力にもあるので,普通はバンダを入れます。そして,この曲のバンダは金管楽器群で編成することが多いようです。

同様な効果を狙ったものとして,レスピーギ作曲の交響詩『ローマの松』や,ヤナーチェク作曲の『シンフォニエッタ』などがあります。

- 青枠で示したのがバンダ奏者。舞台上にバンダが配置される場合もあります。

©上野隆文/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q8. すべての楽器がト音記号ではだめなの?

私は,オーケストラの音楽が好きなので,演奏会を聴きに行くときは,その曲の楽譜(スコア=総譜)を買ってきて,それを見てメロディを見つけたり,解説を読んだりしてから実際の演奏会に出かけるようにしています。

この前,いつものようにスコアを見ているときに思ったんです。楽譜の一番最初のところに「音部記号」が書いてあるのですが,みんな同じではなく,楽器(パート)によって,それが違います。「ト音記号」だったり,「ハ音記号」だったり,「へ音記号」だったり。それはなんとなく,知っていたんですよ。知っていたんですけれど,ふと,

「なんで,楽器によって音部記号が違わなければいけないのだろうか?」

と思い始めて。

「全部の楽器がト音記号で書いてあってもいいんじゃないか?」

とも思ったり。

確かに,何気なく人生を過ごしていると,当たり前のように思われていることはいちいち考えずに過ごしてしまいがちですよね。でも「ふと思った疑問」には,意外と大事なことが隠れているものなのです。あなたはいいところに気がつきましたね。

「オーケストラ」という「パレット」には,いろいろな特徴のある楽器が含まれています。その特徴の一つは,高い音の楽器から,低い音の楽器まであるということです。

例えば「高い音の楽器」は,弦楽器ではヴァイオリン,木管楽器ではフルートやピッコロ,金管楽器で言えばトランペットなどです。「低い音の楽器」は,弦楽器ではチェロやコントラバス,管楽器ではファゴット,金管楽器ではトロンボーンやチューバなどです。

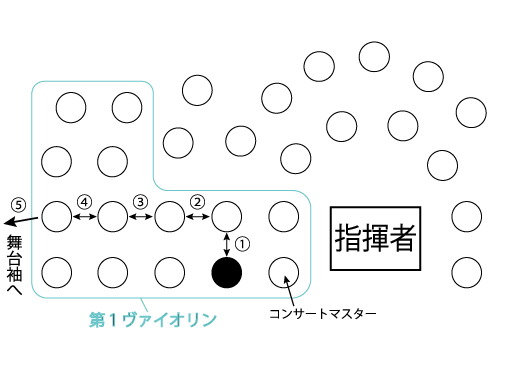

高い音の楽器の楽譜は「ト音記号」で書かれ,低い音の楽器の楽譜は「へ音記号」で書かれています。弦楽器のヴィオラは,その中間の音の高さ(音域)で,「ハ音記号」で書かれています。これらの記号で書くことにより,それぞれの楽器の音が読み取りやすくなっているのです。言い換えると,「五線」からなるべくハミ出さないようにしているのです。

もしこれらが,同じ一つの記号で書かれていたらどうなるでしょうか? 図を見てください。ヴァイオリンは何の音かというのが読み取りやすいですが,ヴィオラは少しだけ読みにくくなり,チェロやコントラバスに至っては,一瞬では何の音か読み取れないですよね。

【図】

この他にも,楽譜が読み取りやすくなるように,「オクターヴ記号」や「テノール記号」というものがあるのです。

- すべて同じ高さのドです

Q9. コンサートにハプニングはつきもの?

この前,ピアノ協奏曲がプログラムに入っているコンサートを聴きに行きました。曲は,モーツァルト作曲のピアノ協奏曲第20番。私の大好きな曲です。

哀愁漂う第1楽章のオーケストラ部分が軽快に始まり,胸が高まります。やがて,ピアノのソロが静かに入ってくると,私はすっかりその世界に入り込んでいきました。

会場の空気が一変したのは,展開部に入ってからでした。ピアノのソロが変な転調を始めたのです。

「え,なんかおかしいぞ?」

ピアノが同じフレーズを何度も何度も不思議な転調(?)をしながら繰り返し,いつまで経っても終わらないのではないかという不安にかられました。

オーケストラの演奏者たちも同じだったらしく,不安な顔になりはじめ,だんだん弾いている奏者の数が減っていき,ついには演奏が止まってしまいました。どうやら,ソリストの暗譜が不十分だったために,ワケがわからなくなってしまったようなのです。

どうなってしまうのだろう,と思っていると,オーケストラは指揮者の指示で,もう一度最初から演奏しはじめました。しかし,一度迷宮に入ってしまったピアニストは,再び同じ悪夢のループに入り込み,聴いている私のほうも冷や汗が出てきました。

そうこうしているうちに,ピアニストは意を決したのか,だいぶ先の部分に飛んで演奏を続けました。「ああ,よかった」と,ホッとはしたのですが,何か,後味の悪い演奏会になってしまいました。

こういったハプニングというのは,けっこうあるものなのでしょうか?

人生にハプニングはつきものです。オーケストラのコンサートとて,例外ではありません。ただ,エンターテインメントと違って,クラシック音楽のコンサートの場合,何かハプニングが起こったときに,お客さんが笑い飛ばすなどということは,普通はないようです。あなたの経験でも,演奏者ばかりでなく,聴衆も,生きた心地がしなかったのではないでしょうか。

こんなこともありました。

夏の暑い時期には,コンサート・ホールの中も暑くなるので,エアコンはぜったいに欠かせません。でも,エアコンから吹き出す強力な風が,あだになることも……。

これは,やはり,コンチェルト(協奏曲)演奏中のできごとです。

私の学生時代のことでした。その日はベートーヴェン作曲のヴァイオリン協奏曲を演奏していました。ソリストは,暗譜ではなく,楽譜を見ながら演奏していました。

演奏は無事に進行し,最終第3楽章の最後の部分に差しかかりました。最後のページへ譜面をめくるところは短時間しかなく,ソリストは急いでさっと譜面をめくりました。その時です。一陣の風がいたずらをし,楽譜を元に戻してしまったのです。しかし,次に弾くべき部分がすぐにやってきたので,ソリストはもう一度楽譜をめくり直す時間がありませんでした。ソリストは,意を決して楽譜を見ないで弾き始めたのです。

オーケストラの我々は,一抹の不安がありましたが,ソリストが暗譜で弾き始めたので,少々安心しました。しかしやはり,残念ながら不安は的中してしまったのです。ソロの部分がだんだん不安定になり,ついには演奏を止めてしまいました。

その時の会場の全体の凍りついた雰囲気は,40年以上経った今でも忘れられません。もうほとんど最後の部分まで演奏していたので,我々は楽譜最後のページをめくったところから再び演奏しはじめ,不思議な雰囲気の中,演奏は終了しました。

譜めくりに対する風のいたずらはこわい‼ たまに野外で演奏するときは,風のことを考えないわけにはいかないので,風対策は,必ずやります。クリップ(洗濯ばさみの場合も!)で楽譜を留める,とか。

Q10. 演奏が“落ちる”って,どういうこと?

この前,たまたま外食先で,楽器ケースを持った人たちの隣になりました。その時に聞こえてきた言葉の中に,気になるものがありました。

「いやー,今日の練習で,久しぶりに落ちちゃったよ!」

「初見だったんじゃないの? 」

「そんなことはないんだけど,ちょっと気になることがあってね。ついつい自分のパートが休みの時に考えごとをしちゃったんだ」

「来週の練習で落ちたら,罰金だからね。はははは。」

というような内容だったと思います。でも,椅子から落ちて怪我をしているようには見えなかったんですけど。

受験のシーズンになると,試験を受ける本人よりも,周りの方が気を遣う,なんてことがありますよね。勉強中には大声を出さない,とか,夜食を作ってあげるとか……。その他にも,本人との会話の中でNGワードは使わない,とかもあるのではないでしょうか?受験生への禁句といえば「落ちる」とか,「滑る」などが代表的なもの。オーケストラにも,これに似たようなことがあります。

それはやはり,「落ちる」という言葉です。オーケストラの場合の「落ちる」は,座っている椅子から落ちたり,指揮台から落ちたりということではありません。「出損なう」,つまり,長い休符(休み)の部分から,再び弾く箇所になったのに弾きそびれてしまう,出そびれてしまうことを指します。「指揮者がキュー(出る合図)をくれなかったから落ちちゃったよ」などと,ついつい人のせいにしたくもなります。

練習を積み重ねれば,自分が次にどの部分で演奏するか,ということが身をもってわかるようになりますが,初めて楽譜を見て演奏するときや,まだ曲に慣れていないような時は,長い休みが出てきた場合,1小節ずつ数えなければなりません。そうすると,何かの拍子に数え間違えたりして,出るべきところで出そびれることになったりするのです。この「演奏しそびれる」ことを,「落ちる」と言って,オーケストラの団員が恐れることの一つなのです。

でも,しっかり練習すれば,もちろん大丈夫ですからね。

執筆・構成者プロフィール

- 早川 元啓(はやかわ もとひろ)

- 千葉県出身。小学校4年生の時,器楽クラブ(準オーケストラ)でヴァイオリンに出会う。以後,高校,大学,と,オーケストラ活動を続け,社会人になっても,しつこくオーケストラでヴァイオリン,ヴィオラを弾きまくる。大学で,学業そっちのけでのオーケストラ活動中,ふとしたきっかけで,ヴァイオリンを使った,さまざまな「音」や「声」のものまねを始める。社会人オーケストラでは,それが,『宴会芸』の定番となりはじめた。

2006年,テレビ朝日系『タモリ倶楽部』に出演。 その際,おそらく世界初の「効果音ヴァイオリニスト」という肩書をつけられたが,けっこう気に入って,その名前をいただくことにした。 2008年,友人の結婚披露パーティで 『おしゃべりヴァイオリン』を披露したところ,バカ受けだったので,新しい持ちネタとなる。同年,東京演芸協会に入会し10月に東洋館での初舞台を踏んだ。