クラシック音楽ってなんだか難しそうだし,ましてやオーケストラなんて…と構えてしまっていませんか?このQ&Aを読めば,苦手意識がなくなり,親しみがわいてくるかも。さまざまな視点からオーケストラの魅力に迫ります。新たな一面を知って,オーケストラと親しくなろう!

Q11. 指揮者が本番で練習の時のとおりに指揮をしないことってあるの?

私は,中学の管弦楽部に所属しています。来週,定期演奏会の本番があります。

私も何回も楽譜を見ながら練習してきたので,ほとんど暗譜ができるぐらいの状態になっています。テンポや表情づけなども,本番で,いつもどおりに弾くことができる自信がついてきました。

ところが,指揮の先生が,今日のゲネプロ(最終的な全体練習)の最後の挨拶の時になって,「本番は練習と同じように振るかどうかはわからないよ。よく指揮を見て,音を聴こう!」と言い出したのです。私はとても不安になってきました。

どのように受け止めればいいのでしょうか。

曲を長い期間みっちりと練習してきて,自信を持ってお客さんに披露する。そういう場合でも,稽古の時の演奏の速さ(テンポ)や表情づけなどが,本番では違ってしまうことがあります。しかし,それは音楽を演奏する上では,むしろ当たり前のことと言えるでしょう。

人間が演奏する音楽は,機械で再生するのと違って,毎回同じように演奏しようとしても,どうしても微妙に違ってきます。また,同じように演奏していると思っていても,実は毎回少しずつ違っているのです。

それは,演奏者や指揮者が人間であるという,生理的な要因(体調/疲労の度合い/精神状態など)だけでなく,ホールなど,演奏する場所のコンディション(温度/湿度/広さ/残響の長さなど)や,聴衆・観客の状況(人数/季節による服の材質の違い/ざわつき具合など)などの要因が影響するからです。

ですから,オーケストラの演奏者は,いつも耳を研ぎ澄ませて周りの音(演奏)を聴き,また,目をみはって(?)周りの演奏者の動きや合図に注目し,その都度,その変化に応じた演奏をすることが求められるのです。

指揮者と演奏者,そして演奏者同士。それぞれがそれぞれに合わせ,そしてそれぞれが「引っ張って」いったりします。それが演奏のだいご味なのです。「いつもどおり」の演奏。それは決して,聴衆を感動させるものではありません。そして聴衆も,それを敏感に感じ取り,「生きている」演奏に心を動かされるのです。あなたも暗譜するぐらい練習してきたのですから,ぜひ周りの動きと一緒に「アンサンブル」をしてみてください。きっと楽しいと思いますよ。

話はガラッと変わりますが,指揮者と演奏者が,お互いに「アンテナを張っている」というエピソードをひとつ。

その日のそのオーケストラのコンサートは,ベートーヴェン作曲の交響曲第5番『運命』と,同じく第6番『田園』というプログラムだったそうです。最初の曲は,静かに始まる『田園』,2曲めは激しく始まる『運命』です(出だしの曲想は全く違うのですが,メロディの最初が八分休符であるところが共通しています)。ところが,ステージ袖から登場した指揮者は,カツカツカツと靴音勇ましく,興奮気味に登場しました。演奏者は嫌な予感がして,いつにも増して注意を払ったそうです(指揮者用の譜面台にはスコアは置いておらず,指揮者は暗譜で演奏しようとしたのです)。

演奏者の予想どおり,指揮者は指揮棒を激しく振り上げ,振り下ろしました。しかし,演奏者たちは,何ごともなかったかのように,静かに『田園』の演奏を始めたそうです。指揮者も,すぐに自らの間違いに気づき,涼しい顔をして続きを振ったそうです。

指揮者と演奏者のコミュニケーションは大事だという余談でした。

Q12. コンサート中のマナーとは?

この前,オーケストラのコンサートを聴きに行ったときのことです。

開演して間もなく,5つほど離れている席に座っていた,和服姿で上品な身なりの方が,カバンから何かを出し入れしはじめました。物自体の音はまだいいのですが,ビニール袋も出し入れしているらしく,カサカサカサカサという音がして,微妙に耳障りでした。「なんで今,それを出したり入れたりしなきゃいけないの?」

そして,それが5秒や10秒で終われば,音がやんだ途端にほっとしたんでしょうが,なぜか1分も2分も続くのです(そんな気がしました)。「演奏がよっぽどつまらないのかなぁ?」「聴きたくないのかなぁ?」と,同情にも似た感情を覚えつつ,自分の怒りを抑えていました。

しかし,どうにも我慢できず,注意しようと決心。でも,微妙に離れた席だったので,断念。結局,注意できませんでした。隣の席の人が言ってくれたらよかったのに……。

昔,クラシック音楽が貴族のたしなみだった時代,コンサート会場が社交場として利用され,「演奏中もおしゃべりオーケー」という風潮は確かにありました。しかし,現在では,オーケストラがクラシック曲を演奏しているときには,まずは,お客様が「静かに」聴いてくださるということが必要。特に,曲想が静かになったときは,息を飲んで聴いてくださると演奏者も嬉しいものです。

そんなときに気になるのは,会場での様々な「音」。クラシック音楽を聴きに行くということが普及してきた現在,なかなか困惑する状況にはめぐりあいにくくなったけれど,今でも時々起こることがあります。

まずは,隣同士(前後?)の会話。大声で話すのはもちろん,ヒソヒソ声であっても周りは気になるのだということをわかっていらっしゃるのでしょうか? たった今聴いた演奏が,どうだったか,という話はまだ許せますが(許せないか?),全く関係ない,近所の知り合いの人の話だったり,自分の子どもの話だったりすると,外に出てやってくれ,と言いたくなります(言えないのが悔しいのですが)。知り合いが出ているコンサートに,義理で(?)来ているような場合,後ろと前の席で,「あの子(出演者)はどうだこうだ」というような会話が始まってしまうと,目(耳?)も当てられません。

それから,100年前にはなかった,現代ならではの迷惑行為の代表的なものとして,携帯電話の着信音などがあります。さすがに,携帯電話が普及してからだいぶ時間が経つので,演奏中に着信音が鳴り始めるということはだいぶ減ってきましたが,それでもまだ絶滅という具合にはなっていないようです。

演奏者(指揮者)としても,携帯電話が鳴った場合どうするかというのは判断に迷う時があるでしょう。演奏が始まってから5分,10分と経ってしまった場合,やむにやまれず,演奏を止めずに先に進めるという判断をしてしまうのではないでしょうか。始まってすぐだった場合は,演奏をいったん中断して発信元に注意をし,演奏を再開することが多いと思います。

弦楽器の無伴奏ソロのコンサートで,客席のケータイ着信音に対し,その音を楽器で真似することで,ユーモラスに解決した動画が,ネット上で話題になっていますが,オーケストラのコンサートでは,同様に対処することはほぼ不可能でしょう。

会場の音に関連して,迷惑行為ではありませんが,補聴器が意図せずにハウリングを起こしてしまうということもあるようです。コンサートによっては「補聴器を装着している方は,音量を調節してください」というアナウンスをすることもあると聞いています。

連れてきた赤ん坊が泣き始めて,仕方なく会場の外に出る,ということも昔はよくありましたが,最近では減ってきているようです。

Q13. 演奏以外でチェックすべきポイントってありますか?

最近,オーケストラのコンサートによく出かけるようになりました。

音楽は好きなので,知っている曲が演奏されているときはとっても楽しいのですが,知らない曲の時はなんとなく落ち着かなくなり,早く終わらないかなぁと,ひどいことを思ってしまったりもします。

どうしたらいいのでしょうか?

オーケストラのコンサートをなんとなく楽しんでもよいのだけれど,ポイントを決めてチェックしながら聴くというのもいいかもしれません。

<チェックポイント>

- 会場

- これから聴きに行くコンサートは,どんな会場で演奏されるのでしょうか?

- シューボックス形式

(京都コンサートホールなど) - ヴィンヤード形式

(東京都のサントリーホールなど)

オーケストラの編成が大きいか小さいかによっても,会場は変わってきます。

(大ホール?中ホール?それとも,小ホール?)ホールの形にも色々あります。代表的な形は次の二つです。

客席がらせん状のような珍しい形になっているところもあります(神奈川県のミューザ川崎シンフォニーホールなど)。

これらによって,音の響き方や,残響時間などに違いが出てくるのです。

- オーケストラの演奏者の人数

- 演奏者全員で何人いますか?

- 各楽器は何人ずついるでしょうか?

それによって全体の音量や,各楽器のバランスにも違いが出てきます。

- オーケストラの楽器の配置

- 弦楽器のパートの並び方(位置等)はどうなっていますか?

- ホルンのパートはどこに並んでいるでしょう?

- ティンパニはどこにありますか?

- メロディはどこから聞こえてくるでしょうか?

- コンサートマスター

- コンサートマスターは,他のメンバーと一緒に入場してきたでしょうか?

それとも,最後に一人だけ出てきて,客席にお辞儀をし,拍手をもらっていたでしょうか? - チューニングはどのように指示をしていましたか?

オーケストラによって「流儀」が違います。

- コンサートマスターは,他のメンバーと一緒に入場してきたでしょうか?

- 出番の少ないパート

- 休んでいるパートはありますか?

曲によっては,途中までずっと休みで,最後だけ演奏するパートがあったりします。もし,オーケストラ全体を見渡せる座席に座ったら,気にしてみるのも面白いでしょう。

- 指揮者

- 楽譜を見ながら指揮しているでしょうか?

それとも,楽譜を見ずに,「暗譜」で振っているでしょうか? - 指揮棒は持っているでしょうか?それとも,素手で振っているでしょうか?

- 演奏を始める前の「予備拍」は何拍取っていましたか?

- 楽譜を見ながら指揮しているでしょうか?

Q14. プログラムはどうやって決めるの?

オーケストラで演奏する曲って,たくさんあると思いますが,コンサートのプログラムはどういうふうに決めるのでしょうか?

「プログラム」という言葉には,いろいろな意味がありますが,ここでは「その日のコンサートでどんな曲が演奏されるか」という意味。オーケストラのプログラムにはある程度のパターンがあり,その「組み方」を楽しむこともできます。

まず,一番多いと思われるのは,

[前半サブ曲+前半メイン曲/(休憩)/全体メイン曲]

の組み合わせ。最初に「序曲」や「交響詩」などの短い曲(前半サブ曲)を演奏し,「組曲」や「協奏曲」など次に長い曲(前半メイン曲)をやり,休憩後,その日のメイン曲を演奏します。

前半に,少し長めの曲を1曲やり,全体メイン曲と組み合わせたり,マーラーやブルックナーの交響曲などのように長大な曲を1曲だけ,という場合もあります。

曲の組み合わせ方は,特に関連性がわかりづらいものもあれば,例えば「イギリスの作曲家の曲だけを集めたもの」「記念年の作曲家の作品だけ」というような,雑誌でいえば「特集」のように特徴的なプログラムの場合もあるので,興味を持ったコンサートに積極的に出かける,というのも面白いでしょう。

「協奏曲」に,今話題の演奏家や,あなたが「追っかけ」ている演奏家が出演するコンサートをねらうのもいいでしょう。

また,例えば,サン=サーンス作曲の交響曲第3番など,「オルガン」が入った曲を,オルガンが設置されているホールで演奏するなど,その会場ならではのプログラムが演奏されることもありますので,そういうコンサートをチェックするのもおもしろいでしょう。

最後に,ちょっとマニアックな楽しみ方を一つ。最近は,プロのオーケストラの定期演奏会以外では,全プログラムが終了した後,アンコール曲を演奏することが多いです。その時,何の曲が演奏されるか,プログラムの選曲の仕方からクイズ的に当ててみるという楽しみ方もあるかも。

Q15. ピリオド・オーケストラって,何?

この前行ったオーケストラのコンサートは,いつもと様子がちょっと違っていました。

ベートーヴェンの曲だったのですが,金管楽器の形がなんだか少し違う感じがしたのです。

それから,弦楽器の人たちがヴィブラートをかけていないように見えました。見間違いでしょうか。

ベートーヴェンの曲を演奏するということは,今生きている人たちが,約200年前に作られた曲を演奏する,ということ。なんだか不思議な感じがして,感慨深くなることがあります。その当時の演奏者たち,そして,その当時の楽器のために,曲が書かれているわけですから。

当時のオーケストラの演奏者たちをタイム・スリップさせて現代に呼んでくるわけにはいきませんが,楽器は当時のものを使って,当時の演奏法で,当時のオーケストラの編成で演奏することができるだろう,と考えた人たちがいます。

それを,古楽器(ピリオド楽器)を使ったピリオド・オーケストラと呼んでいます。

ピリオド・オーケストラは,例えば編成でいうと,2部あるヴァイオリンのパートは,隣同士ではなく左右に分けて配置したり,弦楽器全体の人数が少なかったりします。また,弦楽器奏者は,現代では,「ヴィブラート」という奏法で音の高さを揺らすのですが,それを用いなかったりします。

楽器自体も,今の形になる前のものを使用します。

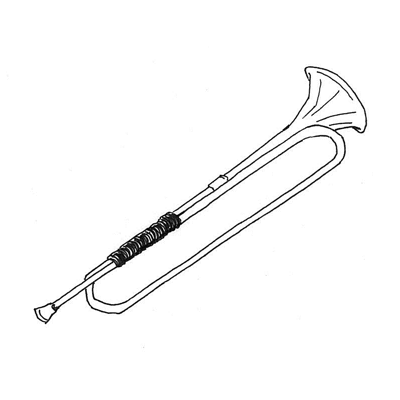

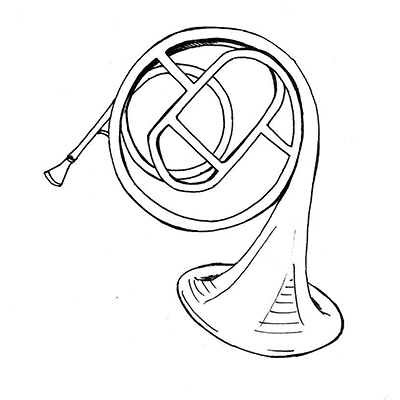

例えば,トランペットやホルンには,ピストンなどの「ヴァルヴ」(指で動かす弁)がありません。動物の革でヘッドができているティンパニとともに,音程の調節が難しかったりします。

しかし,それらを使ったピリオド・オーケストラを聴くことで,当時のコンサートがどういうものだったかに思いを馳せるのも,また一興でしょう。

<ピリオド楽器の例>

- ピリオド楽器のトランペット

- ピリオド楽器のホルン

執筆・構成者プロフィール

- 早川 元啓(はやかわ もとひろ)

- 千葉県出身。小学校4年生の時,器楽クラブ(準オーケストラ)でヴァイオリンに出会う。以後,高校,大学,と,オーケストラ活動を続け,社会人になっても,しつこくオーケストラでヴァイオリン,ヴィオラを弾きまくる。大学で,学業そっちのけでのオーケストラ活動中,ふとしたきっかけで,ヴァイオリンを使った,さまざまな「音」や「声」のものまねを始める。社会人オーケストラでは,それが,『宴会芸』の定番となりはじめた。

2006年,テレビ朝日系『タモリ倶楽部』に出演。 その際,おそらく世界初の「効果音ヴァイオリニスト」という肩書をつけられたが,けっこう気に入って,その名前をいただくことにした。 2008年,友人の結婚披露パーティで 『おしゃべりヴァイオリン』を披露したところ,バカ受けだったので,新しい持ちネタとなる。同年,東京演芸協会に入会し10月に東洋館での初舞台を踏んだ。