クラシック音楽ってなんだか難しそうだし,ましてやオーケストラなんて…と構えてしまっていませんか?このQ&Aを読めば,苦手意識がなくなり,親しみがわいてくるかも。さまざまな視点からオーケストラの魅力に迫ります。新たな一面を知って,オーケストラと親しくなろう!

Q16. ヴァイオリンを指で弾くこともあるの?

今日のコンサートの全体メインの曲は,チャイコフスキー作曲の交響曲第4番でした。第3楽章で,弦楽器の人は,なんと!弓を膝の上や譜面台の上に置いて,指で弾いていましたよ。でも,この音色好きです。

「オーケストラのベースになるのは弦楽器」と言われます。管楽器や打楽器が入っているオーケストラの中で,基本となる響きや音色を弦楽器が作るのです。

この,弦楽器だけで編成された合奏の形を「弦楽合奏」と呼びます。弦楽器の,ヴァイオリン(2パート),ヴィオラ,チェロ,コントラバスからなります。

チャイコフスキー作曲の『弦楽セレナード』など,この編成で知られる曲はけっこうあります。柔らかい音色の中にも,優雅さ,力強さも表現できるのが特徴です。

この弦楽器,通常の弾き方以外にも,いろいろな奏法があります。マーラーが作曲した交響曲第1番『巨人』の最初の部分。ドイツの深い森に霧がかかったような音色の場面があります。ここで弦楽器奏者が使っている奏法は,「フラジョレット(フラジオレット)」あるいは「ハーモニクス」と呼ばれ,通常,左手の指は弦をしっかり押さえますが,ここでは弦に軽く触れることで生じる効果を使います。これで,フルートの音のような高い「倍音」を出しているのです。

他にも,弓でひかず,右手の指で弦をはじく「ピチカート」があり,これは,ヨハン・シュトラウス2世&ヨゼフ・シュトラウスが作曲した『ピチカート・ポルカ』などで,たっぷり聴くことができます。

また,弓を素速く,細かく動かして音を出す「トレモロ」は,チャイコフスキー作曲のバレエ音楽『白鳥の湖』の中の有名な「情景」の冒頭などで聴くことができます。

また,変わった奏法としては,弓のさおの部分で弦を叩く「コル・レーニョ」というものがあります。これは,ホルスト作曲の組曲『惑星』の第1曲「火星」の冒頭の部分でも,その音色を聞くことができます。

弦楽器の「特殊奏法のオンパレード」とも言える曲,サラサーテ作曲の『ツィゴイナーヴァイゼン』では,「グリッサンド」(同じ弦で指を滑らせる),「フラジョレット」「左手ピチカート」など,様々な奏法で,弦楽器であるヴァイオリンの魅力をたっぷりと引き出してくれています。

- 弦楽合奏

©上野隆文/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q17. 木管楽器の特徴を教えて!

オーケストラでは,弦楽器群のすぐ後ろに,木管楽器が並んでいますね。4種類あるように見えましたが,それぞれの楽器の特徴を教えてください。

「管楽器」は,主に木でできている「木管楽器」〔※注〕と,主に金属でできている「金管楽器」に分かれます。〔※注:「フルート」は木管楽器に分類されるが、19世紀後半から金属製が主流となっている〕

オーケストラで主に使われる木管楽器は,「フルート」「オーボエ」「クラリネット」「ファゴット」の4種類。イメージとしては,フルートは優雅で華やかな感じ,オーボエは哀愁たっぷり,クラリネットはちょっとおどけた感じ,ファゴットは地味だけれどユーモラス。そういったところでしょうか。

木管楽器それぞれは,単体で吹くと特徴的な音色がありますが,これらを組み合わせると,また独特な味わいのある音色になるのです。作曲家の腕の見せ所でしょう。ボロディン作曲の『ダッタン人の踊り』の冒頭では,オーボエとフルート,クラリネット,そしてオーボエの仲間のイングリッシュホルン(コール・アングレ)の絶妙な重なりあいで,エキゾチックで哀愁のある世界が目の前に広がります。

フルートの仲間は,「歌口」という部分に息を吹き込み,その角に当たった空気が振動して音が出ます。ピッコロやアルト・フルートもフルートの仲間です。

オーボエには,「リード」が2枚あり(ダブル・リード),ここが振動して音が鳴ります。オーボエの仲間には,イングリッシュホルンやオーボエ・ダモーレなどがあります。

クラリネットは,オーボエと似ていますが,リードは1枚(シングル・リード)です。

ファゴットは,オーボエと同じく,ダブル・リードの楽器。コントラファゴットも仲間です。

- 木管四重奏とピアノの演奏。木管楽器は左から,フルート,オーボエ,ファゴット,クラリネット

フルート=遠藤まり,オーボエ=桑永暁宏,ファゴット=松木葉子,クラリネット=松本安津美,ピアノ=寺本みなみ

Q18. 金管楽器って,どうしてそんなにかっこいいの?

先日は,僕の大好きなラヴェルの『ボレロ』も演奏されました。静かに始まった曲が最後に大迫力で終わるのが,なんかストレス発散できる感じで大好きです。やっぱり,金管楽器が吹き鳴らされるとすごいですね!

オーケストラで使われる主な金管楽器は,ホルン,トランペット,トロンボーン,チューバです。

金管楽器というと,「音が大きい」「ど派手」「勇ましい」「かっこいい」といったイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。チャイコフスキー作曲の祝典序曲『1812年』や,ムソルグスキー作曲(ラヴェル編曲)の組曲『展覧会の絵』の最終曲「キエフの大門」等を聴くと,確かにそのとおりだと思います。しかし,丁寧に吹くと,しっかりした,幅広く柔らかな音楽も演奏することができるのです。ドボルザーク作曲の交響曲第9番『新世界より』第2楽章冒頭部分のコラールが,その一例です。

ただ,勇壮な「ファンファーレ」を高らかに吹き上げられることも事実。ヴェルディ作曲の歌劇『アイーダ』第2幕第2場の「凱旋行進曲」や,ワーグナー作曲の歌劇『タンホイザー』第2幕第4場の大行進曲,そして,比較的新しい曲でいうと,コープランド作曲の『市民のためのファンファーレ』などで聴くことができます。

金管楽器には,特徴的な「特殊奏法」もあります。

ホルンでは,「ゲシュトップト」といって,ベル(朝顔)の部分に右手を深く入れて,音程や音色を変えます。

巻き舌のようにして細かく振動する音を出す「フラッター」という奏法は管楽器全般で可能ですが、トランペットが行うととても効果的です。

トロンボーンは,管をスライドさせて音程を取るので,管をなめらかに上下することにより,「グリッサンド」で音を出すことができます。

- 金管五重奏。左から,トランペット,ホルン,チューバ,トロンボーン,トランペット

©上野隆文/写真提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q19. 打楽器が活躍する名曲を教えて!

華やかなサウンドが好きな私♪ 打楽器の活躍する名曲を教えてくださいませ。

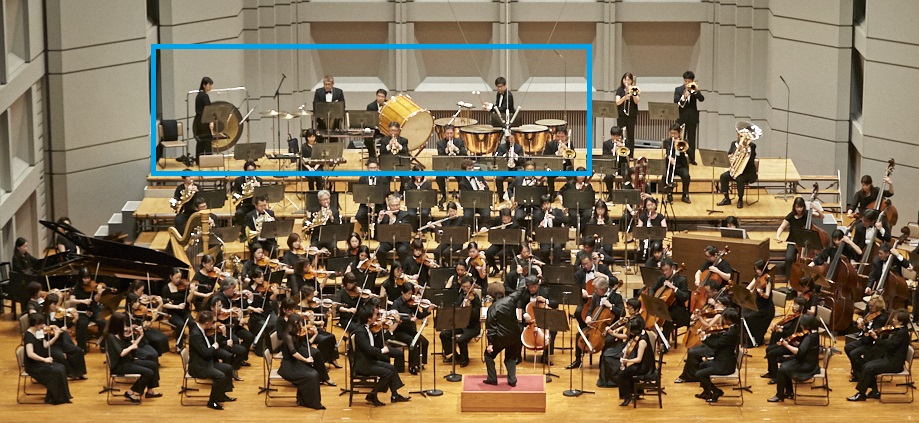

オーケストラの打楽器といえば,まずは,ティンパニ。つづいて,スネア・ドラム(小太鼓) ,バス・ドラム(大太鼓),そしてシンバルです。

打楽器類は,曲が盛り上がっていく部分で打ち鳴らされることが多いです。ラヴェルがオーケストラ編曲を行った、ムソルグスキー作曲の組曲『展覧会の絵』の最後の部分では,次第に音が大きくなっていき,弦楽器,木管楽器,金管楽器のすべてとハープが鳴らされている上に,打楽器のティンパニ,トライアングル,シンバル,バス・ドラム,タムタム,鐘が加わって盛大に終わります。

それから打楽器は,オーケストラの「リズム・セクション」としての役割も担っています。ラヴェル作曲の『ボレロ』では,スネア・ドラムが曲の一番最初から終わる寸前まで,約15分間も同じリズムを打ち続けるのです。しかも,最弱音の![]() から最後の

から最後の![]() まで乱れることなく叩き続けなければならず,過酷なパートになっています。ここでは,打楽器はメロディではありませんが,影の主役といってもいいでしょう。

まで乱れることなく叩き続けなければならず,過酷なパートになっています。ここでは,打楽器はメロディではありませんが,影の主役といってもいいでしょう。

ちなみに,打楽器全般が活躍する曲としては,ストラヴィンスキー作曲のバレエ音楽『春の祭典』や,チャイコフスキー作曲の『スラヴ行進曲』,ベートーヴェン作曲の交響曲第9番第4楽章などがあります。

- 打楽器のメンバーは,オーケストラの最後列にいることが多い

写真はいずれも,©上野隆文/提供=東京フィルハーモニー交響楽団

Q20. タイプライターも楽器なの?

日曜日は,マチネ(昼公演)のコンサートでした。比較的短い曲が多く,私の大好きなルロイ・アンダソンの曲も何曲か演奏されました。

その中で,昔のタイプライターを叩く(打つ)人やサンドペーパー(紙やすり)を擦る人が,協奏曲のソリストみたいに指揮者のすぐ横に出てきたりして,堅苦しさがなく,とても親しみやすいコンサートでした。

それで,ふと思ったのですが,タイプライターやサンドペーパーは,「楽器」として使う場合,分類はどうなるんでしょうか?

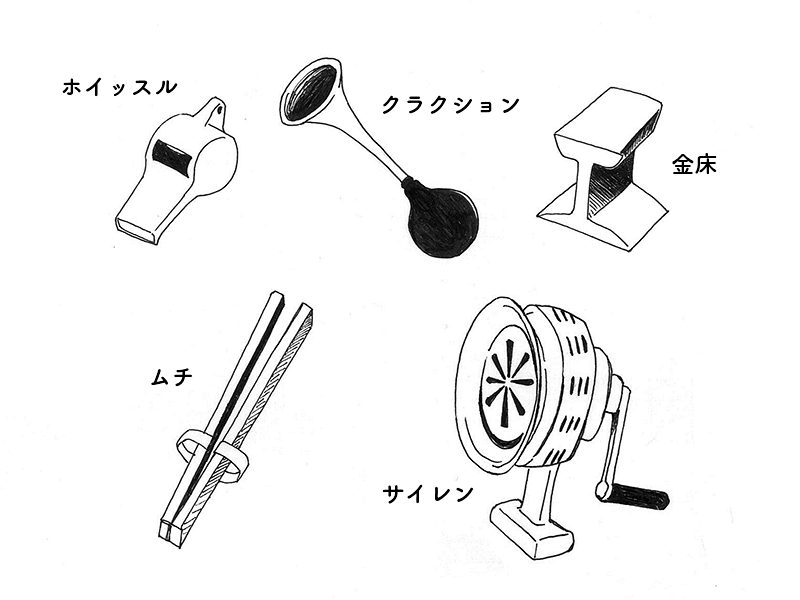

オーケストラ曲には,普段「楽器」としては用いられない日常のものを「楽器」として指定している例がまれにあります。次に挙げるのはその代表的なものです。

ホイッスル,クラクション,タイプライター,金床,サンドペーパー,カウベル,ムチ,サイレン。これらは,何楽器に分類されると思われるでしょうか?

正解は,日本語でいうところの「打楽器」。つまり,「パーカッション」です。

これらが使われる曲の例は次のとおりです。

- ホイッスル

バーンスタイン:『ウエスト・サイド物語』から「シンフォニック・ダンス」

- クラクション

ガーシュイン:パリのアメリカ人

- タイプライター

アンダソン:タイプライター

- 金床

ヨゼフ・シュトラウス:鍛冶屋のポルカ

- サンドペーパー

アンダソン:サンドペーパー・バレエ

- カウベル

マーラー:交響曲第6番『悲劇的』

- ムチ

ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調

- サイレン

ヴァレーズ:イオニザシオン

とんでもない「打楽器」として,たまに出てくるのは,大砲(キャノン砲)です。チャイコフスキー作曲の祝典序曲『1812年』で,実際にぶっ放したオーケストラもあるんです。もちろん空砲で。普段は,バス・ドラムで代用されることが多いようです。

執筆・構成者プロフィール

- 早川 元啓(はやかわ もとひろ)

- 千葉県出身。小学校4年生の時,器楽クラブ(準オーケストラ)でヴァイオリンに出会う。以後,高校,大学,と,オーケストラ活動を続け,社会人になっても,しつこくオーケストラでヴァイオリン,ヴィオラを弾きまくる。大学で,学業そっちのけでのオーケストラ活動中,ふとしたきっかけで,ヴァイオリンを使った,さまざまな「音」や「声」のものまねを始める。社会人オーケストラでは,それが,『宴会芸』の定番となりはじめた。

2006年,テレビ朝日系『タモリ倶楽部』に出演。 その際,おそらく世界初の「効果音ヴァイオリニスト」という肩書をつけられたが,けっこう気に入って,その名前をいただくことにした。 2008年,友人の結婚披露パーティで 『おしゃべりヴァイオリン』を披露したところ,バカ受けだったので,新しい持ちネタとなる。同年,東京演芸協会に入会し10月に東洋館での初舞台を踏んだ。