クラシック音楽ってなんだか難しそうだし,ましてやオーケストラなんて…と構えてしまっていませんか?このQ&Aを読めば,苦手意識がなくなり,親しみがわいてくるかも。さまざまな視点からオーケストラの魅力に迫ります。新たな一面を知って,オーケストラと親しくなろう!

Q21. オーケストラはどのぐらいの音域の音が出せるの?

オーケストラにはいろいろな楽器があるので,聴いていても,見ていても,とても豊かな気持ちになります。

音色もいろいろ出るのですが,音の高さもずっしりと体に響く低い音から,キーンとくる高い音までありますよね。

オーケストラという「音のパレット」の音域はとても広いです。では,最低音と最高音は,どんなイメージでしょうか?

オーケストラの中で低い音を担当するのは,弦楽器ではコントラバス,木管楽器ではコントラファゴット,金管楽器ではチューバ,それ以外の楽器ではピアノです。

例えばコントラファゴットは,リヒャルト・シュトラウス作曲の交響詩『ツァラトゥストラはこう語った』の冒頭部分で,パイプオルガンやコントラバスと一緒に,聴き取るのが難しいくらい低くて小さい音を出しています。とても奥深く幽玄な響きがしているのです。

一方,高い音はどうでしょう。

理論上は,どこまでも高い音が出るはずですが,オーケストラの中の実際の音としては,弦楽器のヴァイオリンに注目してみましょう。

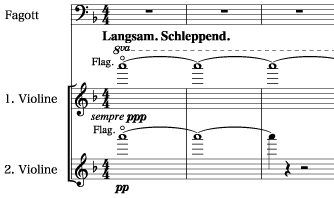

ヴァイオリンの弦を,しっかり押さえて弾いても,「指板」ギリギリのところを抑えれば,かなり高い音が出ます。また,Q16でご紹介した「フラジョレット(ハーモニクス)」という技法を使えば,それ以上高い音が出ます。マーラーが作曲した交響曲第1番『巨人』の冒頭部分でそれが聴けます(「4点イ」の音が鳴ります)。まるで,深い森の中にかかる薄暗い霧のようなイメージがします。

- マーラー『巨人』冒頭、ヴァイオリンのフラジョレット

木管楽器のピッコロも,とても高い音が出せます。この楽器は,ピアノで言うと,鍵盤の右端の音まで出せるのです。ベートーヴェン作曲の交響曲第9番(いわゆる『第九』)の最後の部分で,曲を華やかに締めくくっています。

- コントラファゴット

- ピッコロ

(c) elise / PIXTA(ピクスタ)

Q22. 同じ曲の楽譜なのに,出版社によって違うの?

この前の練習の時に,今回指揮をしてもらうOBの先輩から「あなたたちは,どこの出版社の楽譜を使っていますか? 」と聞かれました。

私は,団から配られるパート譜をそのまま弾いているだけなので,考えたこともなかったのですが,そもそも,楽譜って出版社によって違うんでしょうか?

そしてそれは,知っておかなければいけないのでしょうか?

楽器の演奏を楽しんでいる皆さん! 使っている楽譜を気にしたことはありますか? 普段から配られた楽譜を何も考えずに使ってはいませんか?

オーケストラのスコア(総譜)やパート譜を出している楽譜出版社は世界にたくさんあります。同じ曲でも,出版社によって,楽譜は違うんです。それを知らずに演奏していると,たいへんですよ(おどしではありませんが)。

最新の研究成果が取り入れられた楽譜が出た場合,そのことについてけっこう周知されていれば,みなさんも注意を払うかもしれません。しかしそうでない場合でも,楽譜についての興味・関心を持ちつつ,購入した方がいいと思います。

実際,よく見比べてみると,同じように見えても細かいアーティキュレーション(スラーやスタッカートの付き具合など),強弱記号の付き方,などが違っていたりします。場合によっては,小節数や音が違っていたりもします。

団体で演奏する場合,特に気をつけなければいけないのは,指揮者が使おうとしているスコア(総譜)と,団のメンバーが持っているパート譜の出版社が異なる場合です。指揮者が「92小節目の![]() は,もっと小さくしてください」と言ったのに,団員の頭の中に「?」が渦巻いたりする場合があります。「

は,もっと小さくしてください」と言ったのに,団員の頭の中に「?」が渦巻いたりする場合があります。「![]() なんてどこにも書いてありません! 」ということになってしまったりするのです。

なんてどこにも書いてありません! 」ということになってしまったりするのです。

客演の指揮者を呼ぶ場合など,シーズンの練習を始める前に,お互いの楽譜のすり合わせをするということが大事になってきます。それは,部活動などで外部の先生に指揮をお願いする場合も同じです。

Q23. 弦楽器奏者の弓の動きはどうやってそろえているの?

先日聴きに行ったプロのオーケストラの弦楽器は,その弓の動かし方がパートごとに見事に揃っていて,演奏そのものはもちろん,見ていてもとても楽しめました。

弦楽器は,楽器に張っている「弦」を,弓の「毛」の部分で擦って音を出しています。ですから,音が生まれる様子を目で見ることができます。

オーケストラの弦楽器は,大人数いますので,その弓が上下する動きはとてもはっきりとわかります。弦楽器のパートは,通常「第1ヴァイオリン」「第2ヴァイオリン」「ヴィオラ」「チェロ」「コントラバス」の5つからなっていますが,それぞれのパートごとの全員が同じように弓を動かしていると,とても美しく見えますね。その「弓(ボー)をどう動かすか」ということを「ボーイング」と言います。

さて,弦楽器のパート譜を見てみましょう。楽譜の上に「⊓」とか「∨」の記号が書いてありますね。これは,最初の記号は「弓を下のほうに(弓元の方から弓先の方に)動かす」,次の記号は「弓を上のほうに(弓先の方から弓元のほうに)動かす」ということを表しています。これを,そのパートの全員が守って弾けば,弓の「動き方」が揃って見えるわけです。

しかし,演奏者たちをよく見てください。パート全員が弓を同じ方向に動かしていても,弓を使う幅や,弓を使い始める位置,弓を使い終わる位置がそれぞれ違ったりしていませんでしょうか?

実は,弓を同じ方向に動かしても,これらが違うと,出てくる音のニュアンスが微妙に違ったりするのです。ですから,素晴らしいオーケストラの弦楽器奏者の弓の動かし方は,そこまで揃っているのです。弓を「どちらの方向に動かすか」だけではなく,「どのように動かすか」も含めてボーイングと言えるのです(ボーイングは,コンサートマスターが決める団体が多いです)。

ボーイングは,奥が深いですねぇ。

- 楽譜にボーイングが指示されている例

Q24. オーケストラ曲のヒットチャートはあるの?

ポップスでは,ラジオなどで「今週の第1位は……!!」などとやっていますが,オーケストラ曲ではそういうものはないんですか?

みなさんはオーケストラの曲の中で聴くとしたら何が好きですか? また,楽器を演奏している方々は,どんな曲を演奏することが多いですか?

今,質問を2種類したのは,「よく聴かれる曲」と「よく演奏される曲」は違うからです。つまり,よく聴かれる人気曲でも,オーケストラで演奏される機会がそれほど多くない場合があるのです。

オーケストラの曲をジャンルで分けた場合,主なものとしては

「交響曲」,「管弦楽曲」(「序曲」や「交響詩」「組曲」などを含む),「協奏曲」

があります。

聴かれるほうの人気曲といえば,交響曲では,

- モーツァルト:交響曲第40番/第41番『ジュピター』

- ベートーヴェン:交響曲第3番『英雄』/

第5番『運命』/第6番『田園』/第9番『合唱付き』 - シューベルト:交響曲第7番『未完成』

- ベルリオーズ:幻想交響曲

- ブルックナー:交響曲第4番『ロマンティック』

- ブラームス:交響曲第1番

- チャイコフスキー:交響曲第6番『悲愴』

- ドボルザーク:交響曲第9番『新世界より』

- マーラー:交響曲第1番『巨人』

- シベリウス:交響曲第2番

- ショスタコーヴィチ:交響曲第5番

などが挙げられます。

管弦楽曲では,

- モーツァルト:『魔笛』序曲

- ベートーヴェン:『レオノーレ』序曲第3番

- リスト:交響詩『前奏曲』

- スメタナ:交響詩『ブルタバ(モルダウ)』

- ボロディン:交響詩『中央アジアの草原にて』

- ブラームス:大学祝典序曲

- チャイコフスキー:祝典序曲『1812年』

- グリーグ:『ペール・ギュント』組曲

- リムスキー=コルサコフ:交響組曲『シェエラザード』

- リヒャルト・シュトラウス:交響詩『英雄の生涯』

- デュカス:交響詩『魔法使いの弟子』

- ホルスト:組曲『惑星』

- ラヴェル:バレエ音楽『ダフニスとクロエ』

- ストラヴィンスキー:バレエ組曲『火の鳥』/バレエ音楽『春の祭典』

- プロコフィエフ:交響的物語『ピーターと狼』

- バーンスタイン:『ウエスト・サイド物語』から「シンフォニック・ダンス」

などがあります。

協奏曲では,

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『四季』

- バッハ:ブランデンブルク協奏曲

- ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲/ピアノ協奏曲第5番『皇帝』

- メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲

- シューマン:ピアノ協奏曲

- チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲/ピアノ協奏曲第1番

- グリーグ:ピアノ協奏曲

などが挙げられます。

ところが演奏するとなると,人気曲でも楽団の事情で,それほどは演奏されない,ということが起こってきます。大きな要因としては「編成が小さい」(演奏できる人数が少ない),「ソリストを呼ぶ資金が足りない」,「演奏が難しい」などです。

また,時代(年代)による人気の変遷により,演奏される回数が増えたり減ったりします。さらに,一度演奏した曲の再演はちょっとためらわれる,などということもあるかもしれません。

Q25. オーケストラの曲が何かを具体的に表していることってあるの?

オーケストラの曲は,抽象的なイメージの曲だけではなくて,何か具体的なものを表しているように思えたりする曲もあって,何を表しているかを考えると,とても楽しくなってきます。

「オーケストラ」というパレットには,様々な色が用意されています。ですから作曲家は,自分の思い描く世界を自由に表現することができるのです。

オーケストラ曲の中で表現されていることが多いものの一つに,「カッコウ」があります。例を挙げてみましょう。

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『四季』より「夏」第1楽章

- ベートーヴェン:交響曲第6番『田園』第2楽章

- サン=サーンス:組曲『動物の謝肉祭』第9曲「森の奥のカッコウ」

- マーラー:交響曲第1番『巨人』第1楽章

- ディーリアス:春はじめてのカッコウを聞いて

- レスピーギ:組曲『鳥』第5曲「カッコウ」

この中で,ヴィヴァルディ作曲の「夏」ではヴァイオリンのソロで,レスピーギ作曲の「カッコウ」ではさまざまな楽器で、それ以外はいずれもクラリネットでカッコウは鳴いています。

ところで,ヴィヴァルディ作曲『四季』より「春」の第2楽章では,全編にわたって犬が鳴いているのですが,なかなか気づくのは難しいでしょう。ヴィオラによる犬は,のんびりとあくびでもするかのように鳴いているからです。

天候や自然の様子なども表されていたりします。

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『四季』より「春」第1楽章

……泉の流れ,雷鳴,稲光

- ベートーヴェン:交響曲第6番『田園』第4楽章

……雷鳴,雨,稲光,嵐,風

- ロッシーニ:歌劇『ウィリアム・テル』序曲第2部

……大嵐,風,雨,雷鳴

- ベルリオーズ:幻想交響曲 第3楽章

……遠雷

- ヨハン・シュトラウス2世:ポルカ『雷鳴と電光』

……雷鳴,稲光

自然以外に,鉄道等を表現していることもあります。例えば,フランスの作曲家オネゲルが作ったオーケストラ曲『パシフィック231』。機関車は静かに出発を待っています。やがて少しずつ動き始め,最高速度に達すると,減速を始め,やがて停車します。

執筆・構成者プロフィール

- 早川 元啓(はやかわ もとひろ)

- 千葉県出身。小学校4年生の時,器楽クラブ(準オーケストラ)でヴァイオリンに出会う。以後,高校,大学,と,オーケストラ活動を続け,社会人になっても,しつこくオーケストラでヴァイオリン,ヴィオラを弾きまくる。大学で,学業そっちのけでのオーケストラ活動中,ふとしたきっかけで,ヴァイオリンを使った,さまざまな「音」や「声」のものまねを始める。社会人オーケストラでは,それが,『宴会芸』の定番となりはじめた。

2006年,テレビ朝日系『タモリ倶楽部』に出演。 その際,おそらく世界初の「効果音ヴァイオリニスト」という肩書をつけられたが,けっこう気に入って,その名前をいただくことにした。 2008年,友人の結婚披露パーティで 『おしゃべりヴァイオリン』を披露したところ,バカ受けだったので,新しい持ちネタとなる。同年,東京演芸協会に入会し10月に東洋館での初舞台を踏んだ。