LiCa・HOUSe

理科ハウス

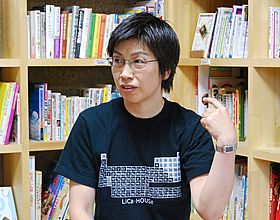

館長 森 裕美子 先生

インタビュー(2)

今年5月にオープンした理科ハウスは,ミニコミ誌『なるほどの森』を1994年から発刊し,科学あそび伝道師として,身近な材料を使って親子で楽しめる実験を数多く紹介してきた森裕美子先生が館長を務める私設の科学館です。

今回は,森裕美子館長に,理科ハウスを開くまでの経緯や現在の取り組みなどについて,お話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■「理科ハウス」にこめた思い■

── 科学館の中を拝見すると,先ほどの先生のお話の中にあった文庫のように,実際に本がたくさんありますね。展示については,どのような思いがこめられているんですか。

森裕美子先生 (以下,森)「私は,もともと理科を勉強してきた者ではないので,浅くて広く,物化生地を分けない,一般

人の目から見た理科をコンセプトに考えています。『私は生物』とか,『私は物理』なんて分けないで,垣根をはずし,生活の中でもうちょっと知りたいという部分をやりたいですね。

あとは,自分で調べてもらいたい。例えば『サイエンス道場』をやっていたときは,私が全部,『きょうはこれをやります』と用意してこちらが提供するわけで,それだと,『次をやって,次をやって』といつまでたっても私がすべてをやらなければいけない状態になります。そうじゃなくて,『やっぱり自分はこれをやりたい』というテーマを見つけ,自分で調べられるような環境をつくりたい。どうやって調べたら自分が知りたいことを調べられるのか,そういうのをここで子どもたちにはもちろん,大人の方たちにも学んでいってもらいたいという気持ちはすごくあります。ですから,普段の展示では,日常生活の延長線上にあるようなテーマが多いんです。」

あとは,自分で調べてもらいたい。例えば『サイエンス道場』をやっていたときは,私が全部,『きょうはこれをやります』と用意してこちらが提供するわけで,それだと,『次をやって,次をやって』といつまでたっても私がすべてをやらなければいけない状態になります。そうじゃなくて,『やっぱり自分はこれをやりたい』というテーマを見つけ,自分で調べられるような環境をつくりたい。どうやって調べたら自分が知りたいことを調べられるのか,そういうのをここで子どもたちにはもちろん,大人の方たちにも学んでいってもらいたいという気持ちはすごくあります。ですから,普段の展示では,日常生活の延長線上にあるようなテーマが多いんです。」

── 自分で調べたくなって子どもが自発的にやるというのもけっこう難しいと思うんですが,先生のご経験から,どういう点をおさえれば,子どもは自発的になるのでしょうか。何か経験則のようなものはありますか。

森「それは,面白く見せることですね。大人が面

白くやっているのを見て,ここに来る子どもたちは,すごく一緒に面白がりますよ。オープンしたときは,どんな子どもが来るのか不安もありましたが,オープンして一週間のうちに,自分で調べると言って虫を持ち込んできた子どもがいたんですよ。自分で家から採ってきたのか,小さなケースにアブラムシを入れて持って来て,調べたいって言うんです。図鑑を見て調べて,自分でクイズを作って,答えを書いて,さらに解説まで書いて,みんなに見せるんだって,自分で展示をつくってくれました。一週間でそういう子どもが現れたのは驚きで,感動しました。こんなふうに理科的な場所があって一緒に付き合ってくれる大人がいれば,好きな子どもはどんどんやるんだなあって。子どもに教えられることは多いですね。」

── 子どもたちには,どのような手段で「理科ハウス」を知らせているんですか。

森「ぜんぜん宣伝してないんです。建てているときから子どもたちはものすごい興味津々でしたよ。最初まだ更地のときに看板を立ててたんですね。『理科ハウス』って書いたやつを。そうしたら,『何か建つんだよ,あそこ』っていう噂が広まって。美容院だとか,喫茶店だとか,いろいろ噂されたみたいですけども,建物ができてきたら形がブロックづくりで珍しいじゃないですか。建ったらみんな興味津々で,大人の方ものぞきに来たりしていたんですよ。

また,お隣の小学校に知っている先生がいらっしゃって,学校だよりで子どもたちに理科の施設ができたことを知らせてくださったんです。そうしたら,面

白がって来てくれて,子どもどうしのくちコミで次々に来てくれました。

けっこう土日もたくさん来てくれますね。最初は,平日に子どもだけで来るんですよ。面

白がって帰るんです。そして,土日にお父さんとお母さんを連れてくるんです。自分はもう知っているから,『これはここだよ,こうだよ,こうやって使うんだよ』と,ほとんど学芸員になったように,お父さんやお母さんに説明して回っています。また,おじいちゃんやおばあちゃんを連れてくるケースも多くて。こうしたことは,私が『なるほどの森』でやっていたことと同じことなので,とてもいいなと思っています。」

けっこう土日もたくさん来てくれますね。最初は,平日に子どもだけで来るんですよ。面

白がって帰るんです。そして,土日にお父さんとお母さんを連れてくるんです。自分はもう知っているから,『これはここだよ,こうだよ,こうやって使うんだよ』と,ほとんど学芸員になったように,お父さんやお母さんに説明して回っています。また,おじいちゃんやおばあちゃんを連れてくるケースも多くて。こうしたことは,私が『なるほどの森』でやっていたことと同じことなので,とてもいいなと思っています。」

── 今後,近くの学校と連携していくことなどは考えていますか。

森「したいとは思うんですけど,場所が狭いので,ひとクラス入るってわけにはいかないんですね。学童で連れて来たいという話はぽつぽつ出ているので,人数次第では,受け入れようかと思っています。一般

の人と同じように来てくださればいいと,言ってはいるんですけども。いまのところ学校と連携して何かをしようという具体案はないですね。できれば,先生たちに来てもらいたいんです。先生たちに来てもらえば,学級でここに来た子どもたちと一緒に話もできる。」

── 先生に来ていただくのは効果があるかもしれないですね。

森「ネタ本がいっぱいあるので,先生がここに来て,わかんないことがあったら見てください,なんて言っていますよ。先生たちのための講演会もやりたいんですよ。これは,今年10月に予定しています。」

Copyright(C)2008

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.