パナソニックセンター東京内

リスーピア

喜納 厚介 館長 インタビュー(2)

リスーピアは,2006年8月に松下電器がオープンした理数教育施設で,小中学生をターゲットに,理科の

面白さや驚き,算数・数学の美しさや不思議さを伝えることで,子ども達の“学ぶ”心を育てることを目的にしています。今回は,リスーピアができるまでの経緯や,科学館としての特色,学校教育とのつながりなどについて,喜納厚介館長にお話を伺いました。

(2007.1.17 聞き手:編集部 岡本)

■展示の特色とワークショップ■

喜納厚介館長 (以下,喜納)「リスーピアでは,解説員をナビゲータと呼んでいます。“ものしりお姉さん”が教えてあげるというスタンスではなく,子ども達と一緒に理科や算数・数学の不思議さ・面

白さを発見するパートナーであり,共同発見者になろうと言っています。そして,子どもの年齢や知識,興味に応じて説明を変え,

いかに不思議の感じ方をナビゲートするかが腕の見せ所だと言っています。

また,展示は子ども達の中に『あれ?なぜだろう?』という気持ちが生まれるように工夫しています。1階の展示では,まず疑問を投げかけ,考えてもらうような展示にしています。そして『それは多分こうなるだろう』という予想を裏切るようなテーマを選ぶようにしています。例えば,スーパーボールを落とすと不思議な跳ね方をする展示がありますが,それを不思議に思って,なぜそうなるか知りたいと心が動いた子どもは答えを探します。そして,答えのパネルを引き上げると,自分の知りたかった理科や算数・数学の原理・法則の解説が書いてあります。自分が知りたくなっているからこそ,真面

目で少々難しい内容であっても,抵抗なく自然に頭に入るのではないでしょうか。その答えには,原理・法則だけでなく,その原理・法則の身近な活用事例も紹介するようにしています。つまり,答えを知りたいという心を動かす展示をしているのが,リスーピアの特長の一つです。」

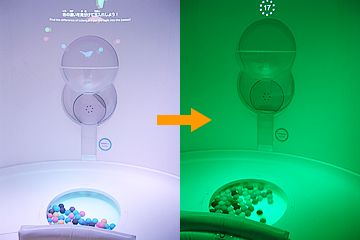

喜納 「まずは展示で『知りたいな』という心を動かしたうえで,その原理や法則を伝え,それが身近な事例と関連させて知識を身につけていく,というサイクルが大切だと思っています。3階には色について学ぶ展示がありますが,『色について勉強しよう』と教えられるのではなくて,『赤色のボールをかごに入れよう』という玉

入れゲームを体験することによって『なぜ?』という気持ちになるように工夫しています。ここでは,PDA(携帯情報端末)を子ども達に持ってもらいますが,心が動いた子どもがPDAを青い光のポール(青い光によって情報をPDAに伝える可視光通

信システム)に向けて答えを知る。能動的な姿勢にならない限り,学びというのは出てこないんじゃないでしょうか。子ども達は携帯型ゲームに似たPDAが大好きですので,持ったとたんにワクワクするようですね。そして,こういったメディアに対するリテラシーも大人に比べて非常に高いですね。大人はあまり好きじゃないようですが。(笑)」

「まずは展示で『知りたいな』という心を動かしたうえで,その原理や法則を伝え,それが身近な事例と関連させて知識を身につけていく,というサイクルが大切だと思っています。3階には色について学ぶ展示がありますが,『色について勉強しよう』と教えられるのではなくて,『赤色のボールをかごに入れよう』という玉

入れゲームを体験することによって『なぜ?』という気持ちになるように工夫しています。ここでは,PDA(携帯情報端末)を子ども達に持ってもらいますが,心が動いた子どもがPDAを青い光のポール(青い光によって情報をPDAに伝える可視光通

信システム)に向けて答えを知る。能動的な姿勢にならない限り,学びというのは出てこないんじゃないでしょうか。子ども達は携帯型ゲームに似たPDAが大好きですので,持ったとたんにワクワクするようですね。そして,こういったメディアに対するリテラシーも大人に比べて非常に高いですね。大人はあまり好きじゃないようですが。(笑)」

── 自分の端末を持って展示を歩き回るというのは,子ども達にとっては楽しいでしょうね。

喜納「そうですね。本当に熱心に見入っていますよ。例えば映像を観るシアターがあるのですが,子どもの様子を見ていると,座ってからシアターが始まるまでずっとPDAを眺めていますね。逆に,ずっとPDAを見てしまいがちなので,ナビゲータに展示に目を向かせる投げかけをしてもらうように言っているぐらいです。」

── 体験と端末操作のバランスが難しいんでしょうね,子どもは手元に面

白い物があると,そちらに熱中してしまいますから。

喜納「そうですね。ですから今も来館者の反応を見て,展示にゲーム性を加えながら“学び”の要素の強化に取り組んでいます。どうしても参加型の展示のため,手さぐりの部分もあって,つくったあとで子ども達の反応を見て直していくことがとても大切なんです。

また,展示を考えるうえで大切にしたのは,体験の仕方に工夫のできる余地を残すことですね。例えば,玉

入れゲームも子ども達は満点をとりたくて工夫するんですよ。普通に玉入れをしようとすると照明の色が変化し,色が見分けられなくなる。だからゲームが始まる前に正解のボールを一つだけ手に取り,そのボールを見ながらそのボールと同じものを選び出す。これは,光の反射によって物の色の見え方が変わるという仕組みをわかっているからできることで,本質をわかっているんです。子どもってすごいなあと思いますね。競争という表現をするときついですが,知恵をはたらかせて高め合うのはとてもいいことですよね。」

また,展示を考えるうえで大切にしたのは,体験の仕方に工夫のできる余地を残すことですね。例えば,玉

入れゲームも子ども達は満点をとりたくて工夫するんですよ。普通に玉入れをしようとすると照明の色が変化し,色が見分けられなくなる。だからゲームが始まる前に正解のボールを一つだけ手に取り,そのボールを見ながらそのボールと同じものを選び出す。これは,光の反射によって物の色の見え方が変わるという仕組みをわかっているからできることで,本質をわかっているんです。子どもってすごいなあと思いますね。競争という表現をするときついですが,知恵をはたらかせて高め合うのはとてもいいことですよね。」

── 子どもなりの創造力や知恵を発揮できる展示は,本当の意味で子どもの興味をかき立てることにつながるのでしょうね。監修の川村先生や岡部先生には,どのような観点でご指導いただきましたか。

喜納「監修の岡部先生と川村先生にご指導いただいたのは,学術的な解説・ご指導のほかには,主に子ども達の視点での展示の有効性についてです。お二方とも小中学校の子ども達とワークショップなどを実践している先生方だからです。具体的には,川村先生からは,子どもは玉

入れゲームのようなわかりやすい行為をするのがいいと評価いただきました。一部には疑問視する声もありましたが,『子ども達と普段から接している先生がいいと仰っているから大丈夫です』と押し切った面

もあります。(笑)」

── 押し切ったのが結果的に功を奏したんですね。(笑)

喜納「はい,ご好評いただいています。また,岡部先生にも,素数ホッケーのアイデアを考えた際,企画サイドとしては面

白いアイデアだと思っていたのですが,算数・数学を教えておられる方々からすると,少し不真面

目に思われるのではと不安でした。ところが,数学者には考えられない面白いアイデアであることや,子ども達が熱中するすばらしいアイデアであると評価いただけたので,自信をもってつくることができました。結果

として,一番人気の展示アイテムになっています。」

── 展示のほかにも何か催し物があるんですか。

喜納「はい。毎週末に理科と数学のワークショップをやっているんです。川村先生が代表をされているサイエンスeネットという団体や,岡部先生が理事を務めておられる日本数学協会,アメリカの理数ワークショッププログラムGEMSを手がけておられるティーチングキッズなどから,週替わりでいつ来ても違うテーマのワークショップを実施しています。」

── そうなると,監修の先生方には開設当初だけでなく日常的にご指導いただいているんですね。

喜納「はい。一民間企業の取り組みですが,好意的にご指導いただいています。川村先生には通

常の週末ワークショップ以外にも,クリスマスレクチャーという特別なワークショップを実施していただき,600人を超える親御さんに来ていただいたり,岡部先生も日本数学協会にご担当いただいているワークショップにほぼ毎月お越しいただいていて,熱心に子ども達をご指導いただいています。なかには,岡部先生のファンの方がおられて,その方もほとんど毎月来られたりしていますよ。(笑)」

Copyright(C)2007

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.