生命の星・地球博物館

館長 青木 淳一 先生

インタビュー(5)

生命の星・地球博物館は,1995年3月に,横浜馬車道の神奈川県立博物館(現在の神奈川県立歴史博物館)の自然史部門が独立する形で誕生した博物館です。

今回は,この博物館の館長であり,日本のダニ研究の第一人者でもある横浜国立大学名誉教授の青木淳一先生に,博物館や教育などについて,いろいろお話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■ダニの研究について■

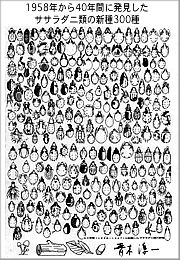

── 先生のご研究の話も少し伺いたいんですが,ササラダニの新種を300種以上も発見されて,それらが環境によってすみ分けていることがわかったそうですね。

青木淳一先生

(以下,青木)「横浜国立大学でのぼくの所属が,環境科学研究センターという大学直轄の研究機関だったんです。環境問題を何かやらないといけない。それで,落ち葉の下にいるササラダニ(吸血性がなく自由生活をするダニ類)が,環境が変わるとどう種類が変わるのかを調べたんです。

青木淳一先生

(以下,青木)「横浜国立大学でのぼくの所属が,環境科学研究センターという大学直轄の研究機関だったんです。環境問題を何かやらないといけない。それで,落ち葉の下にいるササラダニ(吸血性がなく自由生活をするダニ類)が,環境が変わるとどう種類が変わるのかを調べたんです。

まったく人間の手が入っていない大自然の中と,ちょっと人間の手が入った雑木林とか,あるいは人間が植えたスギやヒノキの人工林とか,果

樹園とか畑とか,都市の中の植え込みとか,いろいろなところに興味をもって比較してみたら,全然種類が違うんですよ。どんなところにもいる強い種類と,素晴らしい自然の中にしかいない弱い種類と,中間の種類と,人間の壊したところが好きでそんなところにしか出てこない変な奴と,4通

りのグループがあるということがわかった。

逆に,そこにすんでいるダニを調べれば,どのくらい自然が残っていてどのくらい人間が自然を壊した環境かがわかるんじゃないか,ダニを指標生物にして環境診断ができるんじゃないか,ということに気がついたんです。それで,全国2900地点のサンプルを採ってきて調べて,それぞれダニに点数をつけたんですよ。簡単に言うと,いい自然の中にしかいない弱いダニを5点,人間が壊したゴルフ場などにいるダニを1点にして,5,4,3,2,1という評点をダニごとにあたえておき,そこに出てきたダニの点数を平均して,それが5に近いほど自然は豊かだという判定です。ここで,点数化するということが,一般

の人に理解されるもとになります。「こんなダニだからいいですね,こんなダニだから悪いですね」と言葉で言ってもダメで,5点満点で何点かと数字で表したほうがわかりやすいでしょ。これは非常に乱暴で無理があるけれど,そういうことをしないと一般

には使われない。

ぼくは,ダニでやる前に,土壌動物全体を使った環境診断というのを提案したんですね。これはミミズがいたりダンゴムシがいたりワラジムシがいたりムカデがいたりアリがいたり,小学校でもできるように,アカヤマアリとかクロオオアリとかいわないでただアリはアリでいい,何匹もいらないから「いたか,いないか」だけチェックして,全部出たら100点,100点満点で何点になるかという提案をしたんです。これは,学校教育でも使われたし,一般

の市町村の環境診断にも使われているし,環境アセスメントでも取り入れられて,土壌動物による自然の豊かさの評価として,かなり使われだした。

それと前後して,ダニによる評価というのを提案したんです。さっきのは,土壌動物全部だけど,種類までは調べなくていい。こんどは,ササラダニだけだけど,種類まで調べてください。100種類のササラダニを選んで1点から5点まで点数をつけたんです。ダニを勉強しないといけないから使う人はあまりいないんだけれど,覚えてしまったら楽ですよ。ただ土や落ち葉をとってきて,ダニの分離装置に入れておけば自然にダニが下に落ちるんだから。土壌動物全部っていうと大変ですよ。

それで,両方やってみると,だいたい同じ結果が出るんです。だから,どちらでも好きな方法でやればいいと思います。

ところが,ダニで環境評価というと,みんな『えーっ!』と言うんです。『ダニは寄生性の動物でしょ,人間や家畜の血を吸う虫じゃないですか,それでなぜ環境評価ができるんですか』とくるわけ。いや,ダニの中で血を吸うのはほんの一部で,せいぜい1割ぐらいで,いま地球上に約6万種類のダニがいるといわれているけれど,そのうちの9割は血を吸わないダニなんですよ,と答えると,また『えーっ!』って言うわけ。誤解されているんです。

」

── ちょっと一般に感じるダニ観とは違いますよね。

青木「ダニだけじゃなくて,動物全部が誤解されているんですよ。例えば,日本にはゴキブリが約60種類いて,そのうち台所に入ってくるのは数種類だけということを知らないでしょ。ゴキブリ全部が台所の害虫じゃなくて,約90パーセントは大自然の中にすんでいる。ダニもそうなんです。」

── ごく一部のダニのせいで,悪いレッテルを貼られちゃったんですね。

青木「これをいくらぼくが説明しても,なかなか拭い去れない。」

── ダニは分解者としての役割も非常に大きいですしね。

青木「そう。落ち葉をこつこつ噛み砕いて,それをバクテリアやカビが分解して,豊かな土を作るきっかけになるということが知られていないですね。化学的な分解はバクテリアやカビなどの微生物ですが,機械的な分解は動物がやっている,ミミズとかダンゴムシとかダニとかがやっているんです。動物が細かく噛み砕いてくれるから,バクテリアやカビが分解できる,共同作業なんですね。」

── いろいろ幅のあるお話を伺うことができて,とても勉強になりました。今回は,どうも有り難うございました。■

Copyright(C)2003

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.