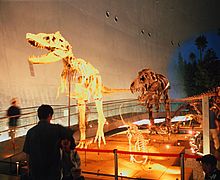

福井県立恐竜博物館

館長 濱田 隆士 先生

インタビュー(5)

福井,石川,富山,岐阜の4県にまたがる中生代の地層からは恐竜化石が多数発見されています。この地層の近くの勝山市に,恐竜博物館は1996年7月にオープンしました。

今回は,博物館の特色や恐竜に関する話などについて,館長の濱田隆士先生にお話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■博物館のすがた■

── 現代の博物館についてお考えをお聞かせください。

濱田隆士先生 (以下,濱田)「博物館にはたくさんの役割がありますが,まずはコレクションが大切です。自然史の博物館でいえば,集めようと思って集めるやり方と,いい物を集める国宝型のコレクションがありますが,あらゆる物を集めるということが大切です。ところが,日本は国土が狭いじゃないですか,それで,標本を捨てるしかないんです。IT型ならば場所をとりませんが,それだって永久保存ではなく劣化しますから。永久保存は非常に難しいです。昔,東大の赤門の近くに山ができたんですよ,先生たちが貯めてあった標本を定年でいなくなったときに全部捨てちゃうんです。僕は拾いに行きましたね。(笑)

日本は,そのとき都合のいい物はとっておくけど,じゃまだと思うと捨てちゃうんです。全部廃棄しちゃう。ところが,大量

のごみが日本から中国に運ばれて仕分けられると,最後に残るのはちょっとした一山で,あとは全部プラスチックになったり導線になったり,回収率がものすごくいいんです。中国は,文化レベルが急速に伸びてる。

」

── 中国はたしかにすごい勢いですね。

濱田「中国はいいですよ。あるのは人の力と面

積,資源があって土地がある,そしてソフトがあれば,博物館が思い浮かびますね。ちょっと話がそれるけど,つい5月,北京で国際博物館館長フォーラムに僕が唯一日本人として参加したんですが,もてちゃって。(笑)そのとき感じたのは,まずはチルドレンズ・ミュージアムというのが中国ではまだ発達していないこと。それから,専門が分化してもかまわないけど,それを横通

しに見ることができていない。ただ組織的には,化石は化石,地質は地質,それぞれ専門家がいて面

白い。日本で大きな博物館は面積が3万・程度ですが,中国は15万・位ですよ,規模が違うでしょ。

濱田「中国はいいですよ。あるのは人の力と面

積,資源があって土地がある,そしてソフトがあれば,博物館が思い浮かびますね。ちょっと話がそれるけど,つい5月,北京で国際博物館館長フォーラムに僕が唯一日本人として参加したんですが,もてちゃって。(笑)そのとき感じたのは,まずはチルドレンズ・ミュージアムというのが中国ではまだ発達していないこと。それから,専門が分化してもかまわないけど,それを横通

しに見ることができていない。ただ組織的には,化石は化石,地質は地質,それぞれ専門家がいて面

白い。日本で大きな博物館は面積が3万・程度ですが,中国は15万・位ですよ,規模が違うでしょ。

また,イギリスは,過去によそから持ってきた物をいまでも持っていますね。大英博物館がそれで,ドイツにもアフリカの物がたくさんあります。日本の伝統的な絵画も,アメリカのスミソニアン博物館にあるしね。これは,裏を返せば,現在も持っているというのは大切で,日本にあったら失われていたかもしれない。

日本は,ミュージアム・パークのように全体が公園になっていて,動物園でもあり植物園でもある。イギリスは,日本に近くて,博物館があって,植物園があって,小さい建物とかツツジの丘とかがありますね。

」

── 先生のお話をうかがっていて,一つ疑問に思うのは,中国の博物館は国土があって人がいて資源を持っていますね。それと,イギリスなどは国土は狭いですが過去の列強の時代があったから他国の物を収集できたという実績がありますね。そう考えると,日本は,もともと木造建築であまり長持ちする文化でもないし,国土が狭くて資源もない。いわゆる欧米型の博物館はつくりにくいのかなと思ったりもするんですが。

濱田「じゃあ日本らしい博物館をつくればいいじゃないですか。戦争博物館なんていい例です,イギリスなんか素晴らしい博物館がありますよ。潜水艦まであります。アメリカにもあります。オーストラリアには,日本の伊号潜水艦が展示してありますよ。パラオには,零戦が墜落したそのままを上から見せています。どうしてこれを日本でできないのか。

僕が主張するのは,日本のすがたをどのように博物館に具現化するか,それは,総合的というキーワードがいちばん大切です。加算的でもいいから。ある場所に行くと,そこがミュージアム・パークになっている,これはすごくいいことです。もう少し言えば,アートとサイエンスを区別

していますが,サイエンスの中にアートを組み込む,そうした知的バリアフリーの意識をもったユニバーサル・ミュージアムが,日本ではけっこういけると思います。

」

── いろいろ広くにおよんだお話をうかがうことができました。今回は,貴重なお時間をいただきまして,有り難うございました。■

Copyright(C)2004

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.