名古屋市科学館

館長 樋口 敬二 先生

インタビュー(4)

名古屋市科学館は,名古屋市の市政70周年を記念して建てられました。1962年11月に天文館,64年に理工館,そして89年には生命館が開館しました。

今回は,この科学館の館長であり,雪や氷河の研究でも著名な樋口敬二先生に,科学館の特色や教育への関わりなどについて,お話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■科学館の社会的役割■

── 地域ぐるみの取り組みについて,何か特徴的な例はありますか。

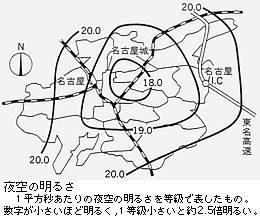

樋口敬二先生 (以下,樋口)「うちは,市民の協力を得て事業をやっているんですよ。いちばんいい例が,光害の実態調査研究です。天文の学芸員が市民の方々に協力してもらって,市内の複数の地点で上に向かって夜空の写

真を撮るんです。同じカメラと同じフィルムで比較すると,どこの夜空が明るいかわかるんですよ。ボランティアという格好でここに来てもらうのではなく,名古屋市全体に展開しているんですよ。

しかも,この研究はすごいことに,うちの科学館だけではなく,当時の環境庁が光害対策として公園灯を直すという事業にまで拡がったんですよ。科学館の外に公園灯の実物がありますから,ご覧になるとわかるでしょう。もともと光が四方八方に逃げて光害の元になっていたものを,下は明るく上に光が逃げないものに改修したんです。これは,国内的にも国際的にも有名で,つまり『天の川の見える街にしよう』というキャンペーンです。

しかも,この研究はすごいことに,うちの科学館だけではなく,当時の環境庁が光害対策として公園灯を直すという事業にまで拡がったんですよ。科学館の外に公園灯の実物がありますから,ご覧になるとわかるでしょう。もともと光が四方八方に逃げて光害の元になっていたものを,下は明るく上に光が逃げないものに改修したんです。これは,国内的にも国際的にも有名で,つまり『天の川の見える街にしよう』というキャンペーンです。

この研究ができた背景として挙げられるのが,うちの科学館の特徴でもあるんですが,プラネタリウムの入場者数が年間約25万人で日本一なんです。それだけの実績があるから天文関係の協力者も多いし,天文クラブの活動も盛んだから名古屋市内で展開できるんですよ。そこが面

白いところですね。」

──

そうですね。ちゃんと行政に研究が生かされて,街の環境がよくなっていくいい例ですね。

──

そうですね。ちゃんと行政に研究が生かされて,街の環境がよくなっていくいい例ですね。

樋口「それが大事なんですね。うちの科学館を例にとると,まず学問の世界との強いつながりがありますね。それからマスコミともからんでいる。さらに一般

市民を巻き込んで,最終的には行政まで変えていく。公園灯を変えようとか,そこまで科学館は役割を担えるんですね,相互に関係しながら。しかも,この研究は,環境庁がつくった条例の基礎資料の一つになっているんです。結局,空が明るくなっているというデータをちゃんと出せるところが少ないんですよ。」

── この研究に協力している方々は,ボランティアですか。

樋口「そうです。この研究は,天文指導者クラブ(ALC)の人たちの仕事の成果

なんです。5年ほど前,カルカッタで光害の話をしたら,ものすごく評判がよかったですよ。市民がライフスタイルを考えて変えていくところが評価できると言ってくれました。それが,地域社会における科学館の社会的役割だと思っています。

こうした取り組みを,市民科学活動とよんでいるんです。現代の市民が関わる一種の生涯学習です。例えば,市民が光害や環境問題を学びながら何かをやっていくのが大事です。

ここで,天文や環境など,まったく違う分野を同列に扱えるのは,うちの科学館が総合的であることの強味ですね。それぞれの分野に特化したものはありましたが,総合的な施設としては,うちが非常に早かったんですよ。特に,生命科学をとり入れたのは世界的にも早かったですね。天文と理工の分野に生命や環境までも入れたので,産業との連携をもちながら,新しい環境問題についても取り組むことができるんです。」

── 博物館は大きくとらえて一般に知識を広めるという役割があると思いますが,先生のお話をうかがいますと,活動に取り組める知識を重視して,生涯学習の場を提供されているところが素晴らしいと感じました。

樋口「民の知識は高いレベルにありますし,IT技術などの発達によって情報も格段に収集しやすくなっています。だからこそアクション,これがまさにマンズ・オンなんですね。やろう,調べようという気持ちが大事なんです。」

Copyright(C)2004

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.