名古屋市科学館

館長 樋口 敬二 先生

インタビュー(5)

名古屋市科学館は,名古屋市の市政70周年を記念して建てられました。1962年11月に天文館,64年に理工館,そして89年には生命館が開館しました。

今回は,この科学館の館長であり,雪や氷河の研究でも著名な樋口敬二先生に,科学館の特色や教育への関わりなどについて,お話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■博物館の展示の在り方■

── これからの科学館などの施設が,アクションを起こせる知識を普及していく必要があることは,お話をうかがっていると,非常によくわかります。

樋口敬二先生 (以下,樋口)「ついでに言うと,先ほど話したように,環境庁が光害対策で公園灯を変えてくれたんですけれど,僕は比較のために改修前の公園灯を1つ残して説明をつけさせたんです。そうしたら,天文の学芸員がはじめは『光害対策公園灯 環境庁地域モデル事業』という案を書いて持ってきたんです。これはね,いちばんお役所的な説明でしょ。こういう説明の仕方は,もう博物館では古いんですよ。

ハーバード大学の博物館展示のテキストに,『Exhibit Voice(展示の口調)』というのがあって,いちばんよくないのがオフィシャル,つまりお役所的な説明ですね。その次が権威主義的な説明,実感的,コミカルと続くんです。次がささやき,広めようと思ったら『これ秘密よ』と言うほどよく広がるでしょ(笑)。そして,いちばんいいのが疑問をひき出すような説明です。うちの特別

展『むし虫ワールド』などでも,『これは何でしょうか?』と考えさせる展示を徹底させるようにしています。

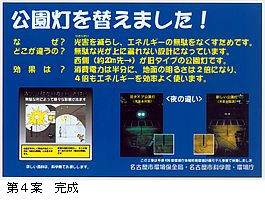

そのように展示の在り方を変えるべきだと僕が言ってきたのに,学芸員が第1案で『公害対策公園灯 環境庁地域モデル事業』という典型的なお役所的説明を持ってきたので,作り直せと言ったんです。なぜかというと,利用者は日中は公園灯など見ないから変わったことに気づかないんですね。そこで持ってきた第2案が,『公園灯を替えました!なぜ?どこがちがうの?』これを見て,また僕は注意したわけです,光害についてひと言もないじゃないかって(笑)。その次に持ってきたのは『こちら光害対策公園灯です』でしたが,これも中途半端だったので,結局,『公園灯を替えました!なぜ?どこがちがうの?効果

は?』と光害の説明を盛り込んだ第4案で完成となりました。じつは,この話はお役所全般

にいえることで,いまや行政は市民にわかる説明をしないといけないんです,いわゆるアカウンタビリティですね。

そのように展示の在り方を変えるべきだと僕が言ってきたのに,学芸員が第1案で『公害対策公園灯 環境庁地域モデル事業』という典型的なお役所的説明を持ってきたので,作り直せと言ったんです。なぜかというと,利用者は日中は公園灯など見ないから変わったことに気づかないんですね。そこで持ってきた第2案が,『公園灯を替えました!なぜ?どこがちがうの?』これを見て,また僕は注意したわけです,光害についてひと言もないじゃないかって(笑)。その次に持ってきたのは『こちら光害対策公園灯です』でしたが,これも中途半端だったので,結局,『公園灯を替えました!なぜ?どこがちがうの?効果

は?』と光害の説明を盛り込んだ第4案で完成となりました。じつは,この話はお役所全般

にいえることで,いまや行政は市民にわかる説明をしないといけないんです,いわゆるアカウンタビリティですね。

このように,説明一つにしても,上から教え込むような態度ではなくて,疑問をもたせるような姿勢が大切で,ひいては科学館の在り方につながるんですね。これも,ある意味では教育なんですよ。」

── 特に,実物標本がなくて企画で勝負するときには,見る者の興味をひき出すという考えが大事ですね。

樋口「一般

的に言えば,上意下達型の説明のほうが楽なんです。学校の先生もかつては多くが教え込みでしたね。子どもたちから質問が出て,それに対応するのは先生も大変でしょう。『なんで昆虫は脚が6本なの?』とか,『なんで我々の手は指が5本なの?』と聞かれたら,先生は困りますよ。しかも,学校の先生が気の毒なのは,知らないと言えないんですね。知らないと言っても尊敬されるのは大学の先生ぐらいですね。僕の恩師である中谷宇吉郎先生は『おれは知らない,と言えるようになったら,一人前の学者だ』と言っておられましたよ。ところが,やはり学校の先生は知らないとはなかなか言えないから,どうしても上意下達型になってしまうんです。

樋口「一般

的に言えば,上意下達型の説明のほうが楽なんです。学校の先生もかつては多くが教え込みでしたね。子どもたちから質問が出て,それに対応するのは先生も大変でしょう。『なんで昆虫は脚が6本なの?』とか,『なんで我々の手は指が5本なの?』と聞かれたら,先生は困りますよ。しかも,学校の先生が気の毒なのは,知らないと言えないんですね。知らないと言っても尊敬されるのは大学の先生ぐらいですね。僕の恩師である中谷宇吉郎先生は『おれは知らない,と言えるようになったら,一人前の学者だ』と言っておられましたよ。ところが,やはり学校の先生は知らないとはなかなか言えないから,どうしても上意下達型になってしまうんです。

ただし,疑問をひき出す方法でやると,よいんだけれど時間がかかるんですよ。それが民主主義のつらいところです。疑問を出し合ってみんなで討議していけば,納得するんだけれど時間がかかる。そうすると,間に合わないと言う人が出てくるんです。その忍耐力をもつのが民主主義の基本なんですが。」

── 限られた時間ではありましたが,科学館の特色や役割などについて,いろいろ興味深いお話をうかがえたかと思います。本日は,お忙しいところ有り難うございました。■

Copyright(C)2004

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.