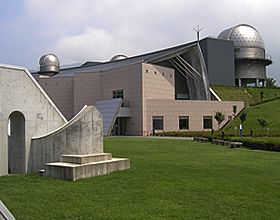

県立ぐんま天文台

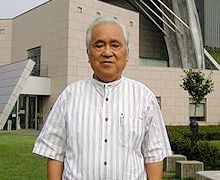

台長 古在 由秀 先生

インタビュー(1)

直接目でのぞいて観察できるものとしては世界最大級の150cm望遠鏡をもつ県立ぐんま天文台は,1999年7月に

全面オープンしました。

今回は,開設の経緯や天体の話について,台長の古在由秀先生にお話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■地動説・天動説・自分中心説■

── 本日は,よろしくお願いいたします。(教科書を出して)これがいまの小学校の教科書で,天文に関しては,4年で月や星について学ぶことになっています。

古在由秀先生 (以下,古在)「ここに『月は動いている』っていうのが出てくるんですけど,学校の先生ってのは,月の学習がくると,月はいつでも空に出ていると思っちゃうんですね。(笑)あれは,自分中心説っていうんですよ。(笑)」

── 最近も話題になりましたね,小学生は地動説ではなくて天動説だと。

古在「あんまり大騒ぎすることはないと思うけどな,ぼくは。ぼくだって天動説でしたよ,子どものときは。先生のほうが問題でね,息子が小学生のときに,月の出を二日三日つづけて観察するっていうのがあったんですよ。そこまで学習がくると先生は『見ろ』って言うんです。ところがぼくは,そのころの月は夜中過ぎまで出ないことを知っていたから,それを聞いて,子どもに『そんな宿題は無視しろ』って言った。(笑)だから,月が教科書に出ているから,その先生は自分の好きなところに実際の月もあると思っているんですよ。」

── 満月だといいんですけどね。(笑)

古在「ええ,そういうことをわかって宿題を出していたらいいんですけどね。それから,『月の出は毎日平均51分遅れる』という記述も教科書にあると聞いたんですが,実際の遅れをはかる宿題が出されたそうです。月の遅れは,日によってずいぶん幅があるんですね。それを実際にはかって30分と書いたらバツがつけられたという話もありますよ。(笑)

古在「ええ,そういうことをわかって宿題を出していたらいいんですけどね。それから,『月の出は毎日平均51分遅れる』という記述も教科書にあると聞いたんですが,実際の遅れをはかる宿題が出されたそうです。月の遅れは,日によってずいぶん幅があるんですね。それを実際にはかって30分と書いたらバツがつけられたという話もありますよ。(笑)

天文というのは,教育学部でも専任の先生のいない学校がけっこうあって,出張講義をしている,つまり自分で観測をしていないんですよ。ちょっと自分でやればわかることもあるのに。

それから,いま月の明かりをあてにする人はいないですね。ぼくは,しょっちゅう言うんだけど,お盆は,昔はちゃんと旧暦の7月15日にやっていたから,盆踊りを満月の下で晩から次の日の朝までできたんですよ。いまは月明かりで盆踊りする人なんかいないから。(笑)」

── やはり,必要があって日が決められているんですね。

古在「ええ,昔は15日である必要があったわけです。世の中が変わってきていて,いまは月が出ていても見えないことが多いですからね。」

Copyright(C)2005

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.