県立ぐんま天文台

台長 古在 由秀 先生

インタビュー(3)

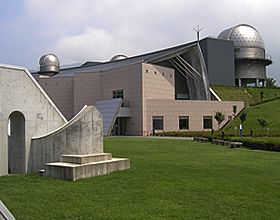

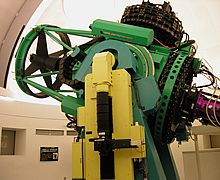

直接目でのぞいて観察できるものとしては世界最大級の150cm望遠鏡をもつ県立ぐんま天文台は,1999年7月に

全面オープンしました。

今回は,開設の経緯や天体の話について,台長の古在由秀先生にお話を伺いました。

(聞き手:編集部 岡本)

■いつの間にか台長に■

── 先生は,東京天文台,国立天文台の台長を経て,現在は県立ぐんま天文台の台長を務められていますが,ここに来たきっかけは何だったんですか?

古在由秀先生 (以下,古在)「ぼくは,ほとんど群馬県には関係のない人間だったんですけど,国立天文台の台長の最後の頃に,たまたま友達に,群馬県が天文台をつくるから相談にのってくれと言われたんです。そのときに,ぼくが『望遠鏡を買うのはお金があればできますよ。しかし,天文台をつくってもよい職員を雇わないのでは,宝の持ち腐れになりますよ』と言うと,話を聞いた知事はその気になってくれたんです。それで,いつの間にか台長になっていました。(笑)

この天文台は,“本物を見せる”ということで始めました。これには,目で本物の天体を見るという意味と,本物の天文学者が天体の説明をするという意味があって,いい望遠鏡もそろえたんですよ。学校などの団体の受け入れはもちろん,リモート望遠鏡といって,インターネットにつないで天文台に来なくても見られるという取り組みもしています。そのほか,ここは小さい望遠鏡も持っていて,講習を受けて免許をもらうと,その望遠鏡を自分たちだけで使えるんです。

この天文台は,“本物を見せる”ということで始めました。これには,目で本物の天体を見るという意味と,本物の天文学者が天体の説明をするという意味があって,いい望遠鏡もそろえたんですよ。学校などの団体の受け入れはもちろん,リモート望遠鏡といって,インターネットにつないで天文台に来なくても見られるという取り組みもしています。そのほか,ここは小さい望遠鏡も持っていて,講習を受けて免許をもらうと,その望遠鏡を自分たちだけで使えるんです。

ここには150cmの望遠鏡があって,フィリピンとかベトナムでは最大の望遠鏡が50cm程度ですから,そうした東南アジアの国々の研究者にも来て勉強してもらっています。インドネシアは天文学の発達した国で,東大や京大で学位

を取った人もいますから,その人たちとの国際交流もしています。ヨーロッパなどの天文台との共同観測もやろうとして,実際にやってきました。」

── 県立規模の天文台で,それだけ国際交流が盛んなのはすごいですね。

古在「ただ,それをやらなければだめなんですよ。日本は,50cm程度の望遠鏡を海外に出していて,こないだフィリピンにも出したんです。ところが,やっぱり望遠鏡を出すだけじゃだめなんです。また,40cmの望遠鏡をベトナムに持っていったんだけど,結局うまく使われてなくて,ここの人に行ってもらって直したりしているんです。

日本では,例えば,国立天文台の野辺山に行ったって,大学で博士号もらった人が土木作業もやらされるわけですよ。中国から来た人が,同じ仕事をやらなければならないとなると,えらく不満だったそうですね。また,インドは階級制ですから,4〜5人の観測チームをつくると,ドームを開けたりするのは一番下の階級の人がやるんです。腰を据えて自分たちで直そうという気がない。気風の違いについて,長い間かけて面

倒見ないとだめなんです。」

── ぐんま天文台では,積極的にアジアの研究者を受け入れて,メンテナンスもふくめて習得できるようにしているんですね。

古在「まあ,ここの人がやっているのを見れば,いろいろなことをやらなければならないのがわかると思いますよ。東南アジアの研究者を受け入れているところは,ほかにもありますけどね。

ぼくらも,戦後すぐに外国に行くには外国からお金をもらわなければ行けなかった。直接お返しするわけにはいかないけど,ある意味,恩返しですね。」

Copyright(C)2005

KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.