生徒の「問い」を紡ぐ『生徒と創る授業』

北海道岩見沢市立光陵中学校教諭

〈教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.3 2022年9月号より〉

はじめに

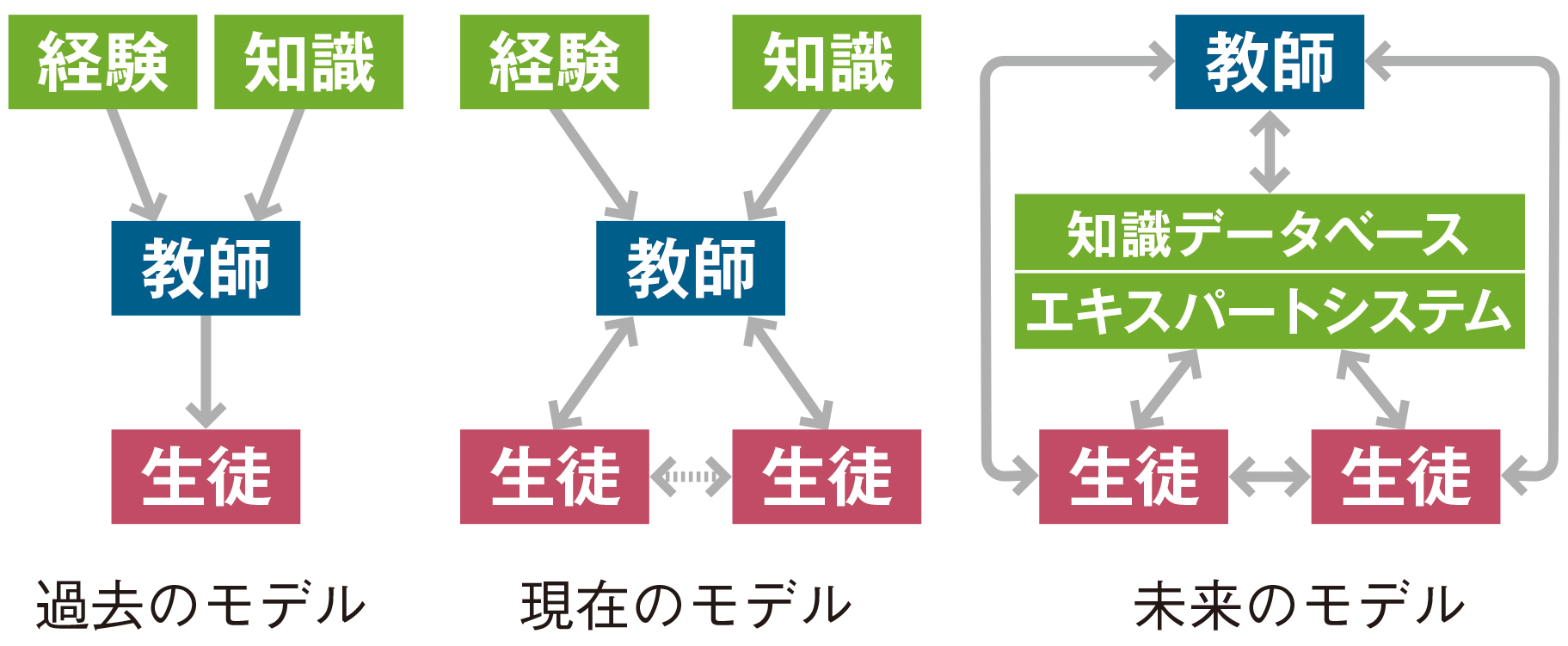

先日、ある講演会で提示された資料が脳裏に焼きついて離れませんでした。ブランソン(Branson)が提起した「学校の情報技術」の過去・現在・未来の状況を示したモデルを見て、ハッとしたのです。

図1 学校の情報技術モデル

教師のみが経験や知識をもち、教師を介して行われる学びの図式が、自分自身の中に根深く、当然のごとく存在していたからです。もちろん、現在の授業スタイルとしては、1人1台端末を活用し、生徒同士の交流を取り入れた授業を実践していますが、「教師が、知識を丁寧に教える=与えること」に注視してしまい、生徒が能動的に学習に参加する「学習者中心」の手立てや授業構成に工夫が足りないと感じたのです。 予測困難な時代を生き抜く子供たちに必要な資質・能力の育成に向け、これまで当然とされてきた授業観や指導観を大幅に変革しなければならないと、改めて実感しています。特に教師の指示がなくても自ら考え、行動ができる「自立を促す教育」への意識改革が必須です。

岩見沢市では、教師の授業観、指導観を転換する手段として、市内で統一して「教えて考えさせる」授業を基盤とした授業づくりに力を入れています。光陵中学校では、生徒の「問い」を大切に紡ぐ、学習者中心の『生徒と創る授業』を目指しています。その取り組みをご紹介します。

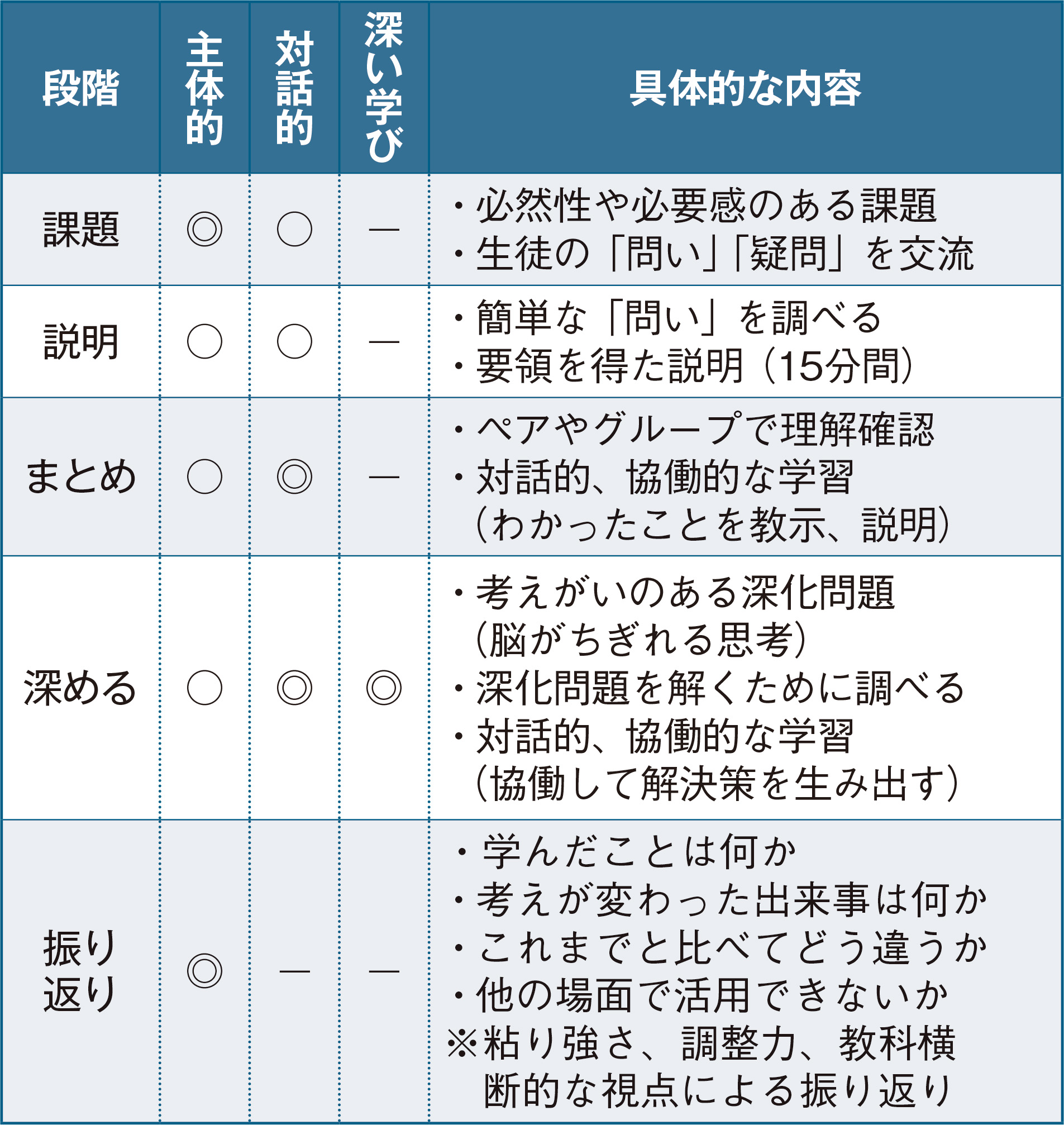

光陵中の『生徒と創る授業』の考え方

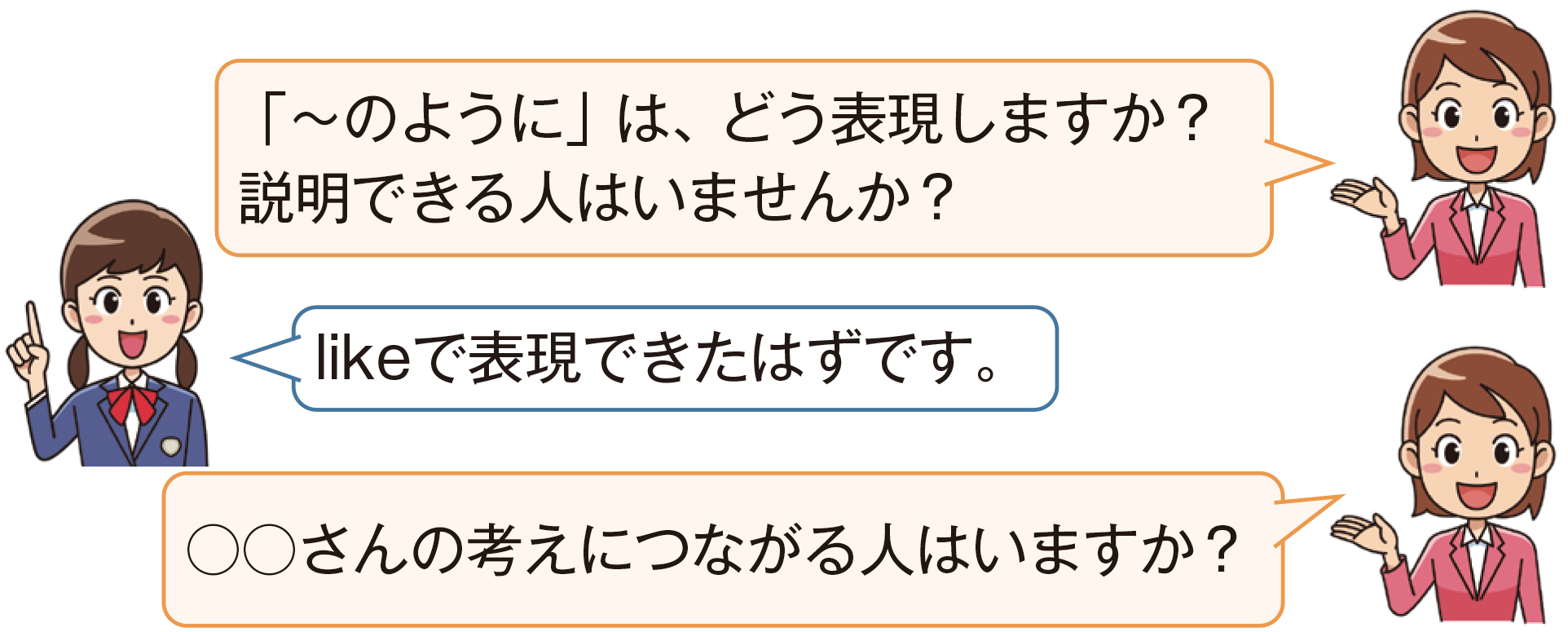

本校の授業スタイルは、教師による一方通行の授業ではなく、教えることを短縮・スリム化し、生徒が考え、活動する時間を十分に確保することに重点を置いています。今年度は「教え過ぎないこと」をキーワードに、生徒に「問い」や「疑問」を多く抱かせ、教師はファシリテートに徹する指導観に転換中です。RYTKを活用して生徒の様々な考えを引き出し、生徒と共に知識を創造することがねらいです。

|

教師の授業スキル(対話を育むための言葉) R(連結)「○○さんの考えにつながる人はいますか」 Y(要約)「もう少し詳しく言えますか」 T(追加)「似ているところはありますか」 K(確認)「○○さんが言いたいことがわかりますか」 |

また、全ての学習活動においてペアや4人グループによる対話的・協働的な学習場面を設定し、様々な「気づき」や「発見」を互いにアウトプットし、異なる考えを組み合わせて課題解決に導きます。

授業の後半では、応用・発展した内容の深化問題に挑戦します。「脳がちぎれる思考」をテーマに、本時の学習や既習の知識を関連づけ、様々な見方・考え方を働かせて解決策を生み出す思考の訓練を行います。この思考の訓練こそが、経験のない未知なる状況においても対応できる資質・能力の育成につながると考えています。

図2 「教えて考えさせる」授業を基盤とした『生徒と創る授業』基本型

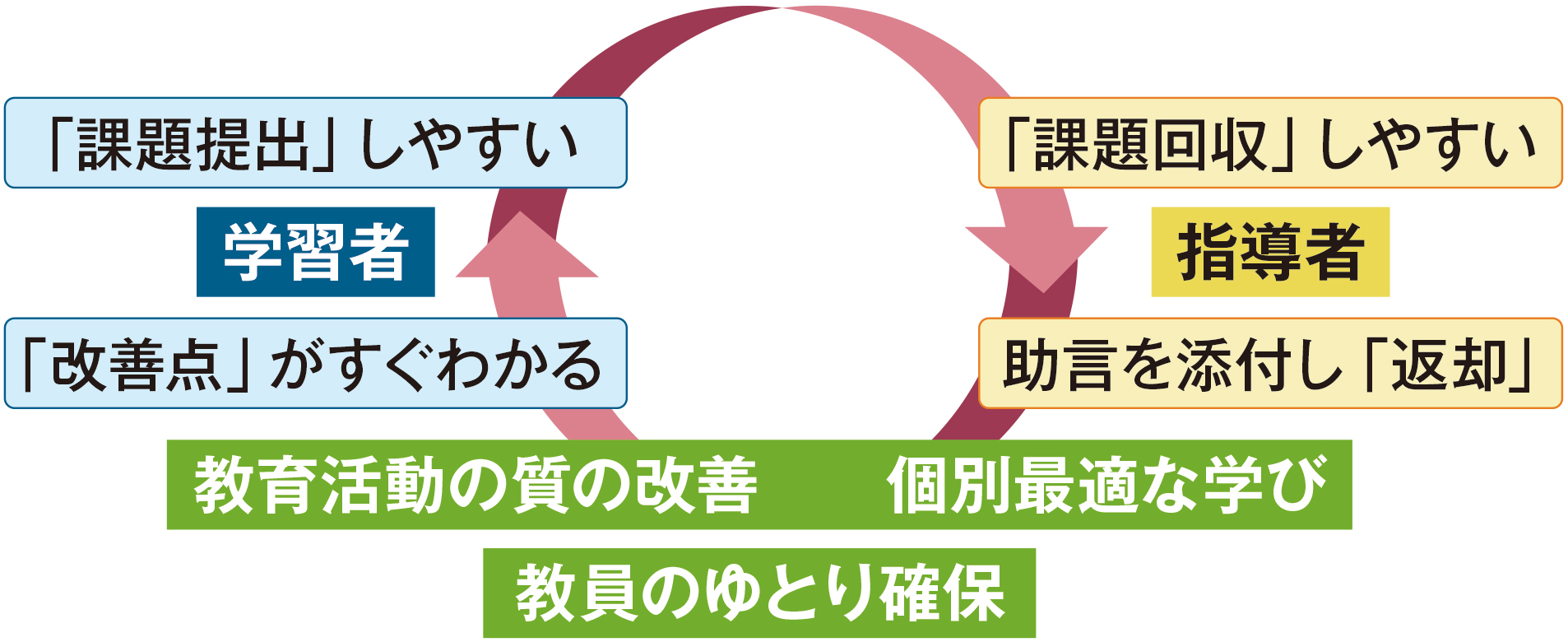

多様な学びの支援 ~ICTの教育効果~

1人1台端末の導入により、学びの個別最適化や効率化が実現し、ICTは本校の教育活動には欠かせないものとなっています。授業では、対話的・協働的な学習場面のツールとして、ロイロノートを使用しています。授業内での「回答の共有」「深化問題の調べ学習」に加え、授業後には、「振り返り」や「提出物」に助言を添付して返却するなど、ロイロノートによる円滑な学習支援が日常化しています。

図3 ロイロノートによる円滑な学習支援ループ

また、学校に登校できない全ての生徒を対象にした「オンライン学習」や、個別最適な学びの一助として「AIドリル」も導入しています。今後も誰一人取り残さない多様な学びの支援に向け、ICTを効果的に活用していきます。

「英語科」新たな指導観への挑戦

自立した学習者を育む必然性が理解できた今、英語科における生徒の「問い」や「疑問」を大切に紡ぐこと、教え込みではなく、生徒の学びを支援することを以前よりも心掛けるようになりました。実際、生徒は教えられて学ぶときよりも、自ら学びたい、知りたいという気持ちで学びに向かうときの方が、目が輝いていると感じています。

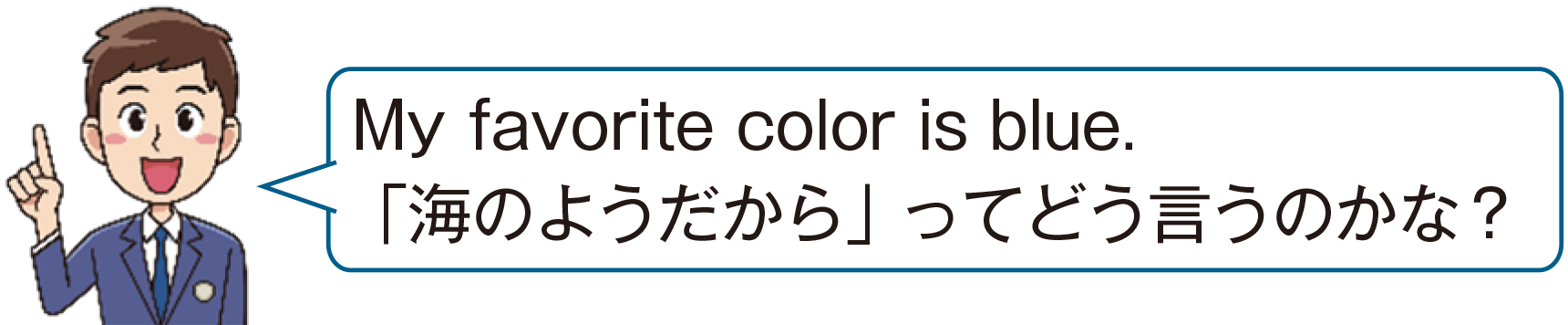

『ONE WORLD』の1学年Lesson 2 では、友達とチャットができるようになることが目標です。チャットのテーマ「What is your favorite color?」を提示した上で、生徒に1分間で英単語を調べる自力解決を促します。辞書を引く生徒、教科書のワードリストを活用する生徒、端末を使用する生徒など様々です。

1分後、黒板を開放します。生徒は自分が知り得た情報を板書します。indigo(藍色)、earth(土色)など、覚えたての英単語を得意げに書いている生徒、黒板の表現を参考にして語彙を増やしている生徒もいます。次に、自分の考えを述べる表現を考えます。

生徒の「問い」「疑問」「気づき」「知りたい」「学びたい」が教室中に渦巻きます。

教師は、生徒のつぶやきを紡ぎ、学びのヒントが生徒の声から出てくるようファシリテートします。このように1学年では、「課題解決の方法」や「学び方」を支援することから始めています。この取り組みを通して、教科書の本文に着目する生徒が増えるようになりました。チャットで使用できそうな「相づち」や「感想を述べる表現」をまとめる、教科書にアンダーラインを引く、デジタル教科書で発音を確認するなど、自ら学びに向かう姿が生まれています。教師による指示待ちからの脱却が始まっています。

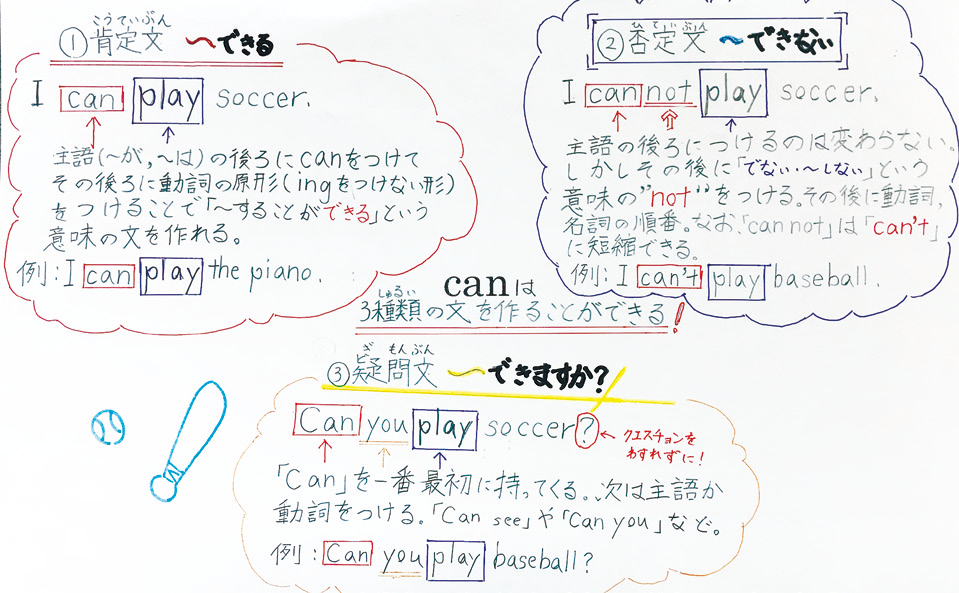

白紙のワークシート ~山本崇雄先生提唱「教えない授業」を参考に~

簡潔な説明後、白紙のワークシートを配付します。生徒は、教師から得た知識だけではなく、様々な情報源から「もっと知りたい」ことを調べ、新たな発見を追記してまとめます。イメージマップを取り入れて整理する、授業では扱わなかった例文を作成するなど、教師の想像を超える工夫が盛り込まれたワークシートが完成します。その後、ペアでワークシートを見せ合いながら、自分の言葉で理解したことを説明します。

生徒が作成した「白紙のワークシート」の例

ロイロノートで全員のワークシートを共有した後、数名の代表者に説明をしてもらいます。その後「○○さんの発表で良かったところはどこですか?」などと、生徒の声を引き出します。まとめ方の工夫や発表態度で参考になったことなど、生徒の気づきを紡ぎます。驚いたことは、次のワークシートを配付した際、「今日はメモをたくさん取ろう。」「前回よりも詳しくまとめよう。」などと、生徒自ら1時間の「課題」と「ゴール」を設定し、学習に参加しようとしていたのです。生徒は、新たな指導観へのヒントをたくさん与えてくれます。知的好奇心を揺さぶり、自然に問いが生まれるような仕掛けを提供し、ファシリテーターとして生徒の声を紡ぐことを今後も大切にしていきます。そして、生徒と共に創る授業を楽しみたいと思います。