「学びナビ」の有効活用!で論理的思考力を育む国語の授業

茨城県立水戸第一高等学校附属中学校教諭

〈教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.3 2022年9月号より〉

はじめに

1年教科書p.47掲載の「内容を整理して説明する」(話す聞く)を教材として、中学1年生に「情報を関連づけて考えることができるようにする」ことを通して、論理的思考力の育成につなげることをねらいとした授業の実践を報告します。

|

時 |

学習活動 |

|

1 |

スピーチテーマ「未来の自分がどうありたいか」を知り、それに合った名言を選ぶ。 |

|

2 |

学びナビに示す「関係づける」ができているか、級友へ意見を伝える。それをもとに下書きを行う。 |

|

3 |

既習事項から自らの課題を見いだしたりグッドモデルを共有したりしたことを踏まえ、各自練習する。 |

|

4 |

スピーチ発表をグループで行う。名言と主張が関係づけられていたかを話し合う。 |

実践のポイント①

「考えるときの視点を明確にする」(1時間め)

|

・前教材の意見文を書く手法を再度活用する ・図解した具体例を提示する ・2つの名言を紹介する趣意説明をする |

本教材の学びナビ「関係づける」を読み、国語に限らず総合的な学習など色々な場面で活用できることを説明しました。次に、教科書のスピーチ原稿を音読し、全体の見通しをもたせました。そして、「関係づける」の図に考える順番(①未来のなりたい自分②現在の自分③課題④名言・経験から得た言葉)をスライドで提示しました。

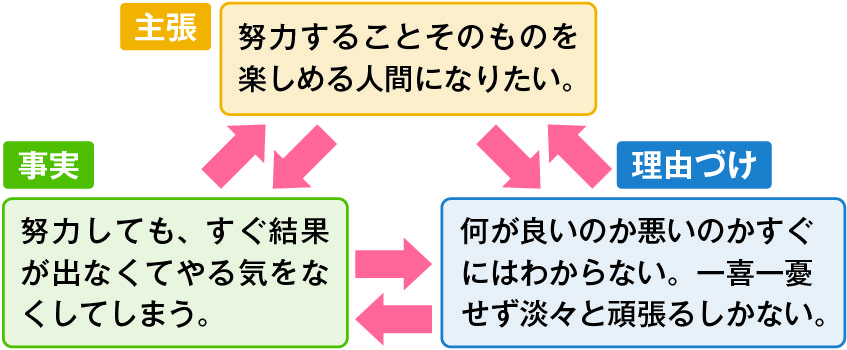

ここで、「関係づける」を理解しやすくするため、既習事項を踏まえた指導を入れました。直近の教材「資料から得た根拠をもとに意見文を書く」(p.41)で、三角ロジック 【根拠(事実+理由づけ)】→【主張】 を活用しました。

「関係づける」の図を細分化したものとして、三角ロジック(図1)を示し、教師が作成したスピーチを段階的に示しました。そして、「『そうはいっても、頑張れない』と聞き手に共感してもらえなかったら、どうすればよい?」と投げかけました。この名言はiPS細胞研究でノーベル賞受賞者の山中伸弥先生の言葉であることを伝えると、生徒は歓声をあげました。どんなことを成し遂げた、誰の言葉なのか、説明を加えることで、先ほどの言葉の印象はプラスに変わることを全体で確認しました。

図1

次に、図1の三角ロジックで、理由づけに別の名言を示し、スピーチを続けました。生徒は納得した表情で聞いていました。そこで、名言の順番を入れ替えたら印象はどう変わるか?と問うと、「このままの方がいい。」と口々に発言しました。このスピーチを通して、相手の反応を予測して説明するうえで、名言の背景を加えたり順序を考えたりすることが大事だと確認することができました。

最後に、本教材のテーマ「未来の自分がどうありたいか」を考えるうえで、初めて先輩になる2年生の自分、高校卒業後の自分、成人の自分など、何年後の自分をイメージするかを問いかけました。そして、それと比較して今の自分はどうか、何が足りないかを課題としてあげてみることを促しました。ノートに、なりたい未来の自分、今の自分、課題の順に書き出したうえで、名言探しを始めました。

実践のポイント②

「情報を集める環境を整える」(1・2時間め)

|

・学校図書館司書との連携、地域の図書館を活用する ・目次による検索を説明する ・自己の体験を想起させる |

名言集は65冊用意しました。高校の司書に相談して名言に関する書籍を準備していただく一方、地元の図書館で児童書のコーナーから、「論語」などの解説書や偉人伝の名言集などを借りました。授業1週間前から廊下に並べ、朝の読書の時間でも読めるよう環境を整えました。「めくってみて、ちがうなと思ったら、取り替えてもよいよ」、「目次や索引には○○に悩んでいる人へ等のテーマ別の言葉が書いてあるから、探しやすいよ」と声かけをし、授業内でも読む時間をとりました。インターネット検索も可としましたが、まずは本から探すという学習経験を優先しました。また、自分が課題に関して悩んでいるとき、家族や友達など身近な人からかけられた言葉を思い起こすよう促しました。

実践のポイント③

「既習事項やICTを活かし、共有する」(2時間め)

|

・三角ロジックをずれや比較、反例の視点で共有する ・スプレッドシートを活用し、その場で共有する ・スプレッドシートを活用し、教師もコメント入力する |

原稿を書く前に、三角ロジックがずれていないか、生徒同士で共有七箇条(筆者が考えた7観点(1)ずれ(2)比較(3)反例(4)相手(5)目的(6)限定(7)引用)という観点で確認しました。 選んだ生徒は、「選んだ名言が本当に課題と関係づけられているか?」を考えられるよう、①事実(課題)②理由づけ(名言)③主張(未来の自分)と、三角ロジックに合わせて、スプレッドシート(図2)に記入させました。(実際のレイアウトは項目が横並びです。)

|

①課題 |

好きなことや興味をもったことには集中できるが、苦手なことやあまり興味をもっていないことには集中できない。 |

|

②名言 |

苦悩を突き抜けて歓喜へ。 (ベートーヴェン)注:訂正後の名言。 |

|

集中力こそ、実力以上の力を発揮できる特効薬。(森鷗外) |

|

|

③主張 |

苦手なことでも一つのことに集中して取り組めるようになりたい。 |

|

④コメント |

集中できないことに対して、全力を傾けてひたすらそのことだけを考えるというのはできるのだろうか?少し課題と名言の関係が微妙だと思う。発明家の名言をどのような意味で捉えているのかを明確にして、書き直すとよいかもしれません。 |

名言と課題がずれている、聞いただけでは関係づけられているか意味が伝わりづらいなど、④の欄にコメントを入力し、互いに検討しました。この学習は経験済みなので、生徒はスムーズに取り組むことができました。スプレッドシートのおかげで、名言が見つからない生徒、関係づけることに苦慮している生徒や、関係づける事への齟齬がある生徒をいち早く見取り、個別指導をスムーズに行うことができました。コメントをし合った後、再度自分の三角ロジックを検討し、この名言で本当に伝わるか再考する時間を取りました。(図2はコメントを受け、名言を入れ替えたもの。)納得した生徒は、スピーチ原稿に書き起こします。構成は、既習事項の「序論、本論、結論」にまとめるよう指示しました。教科書のスピーチ原稿を例にあげ、序論(課題)、本論(名言)、結論(未来の自分)を確認し、仕上げました。

実践のポイント④

「スピーチを自ら聞き直す」(3時間め)

|

・良い(悪い)話し方、聞き方の条件を話し合う ・録音したスピーチを聞き、聞きづらいところや質問されるところを予想する ・名言のフリップを用いてスピーチする |

まず、スピーチ練習前に、良い(悪い)話し方・聞き方、をグループ、全体で確認しました。次に、前回のスピーチ学習での自身の課題を振り返り、自分はどこに気をつけるべきかを考えさせました。練習の段階から、動画撮影をして聞き返す時間を確保しました。

スピーチ原稿が書けたら、聞き手がどんな質問をするか、5W1Hで予想させましたが、黙読だけでは難しい生徒もいます。そこで、話す練習を兼ねて撮影したスピーチ動画を耳だけで聞かせました。耳だけで聞くと伝わりづらい言葉があること、名言の意味が引用しただけではわからないことなどに、生徒は気がつきました。また、目線がどこにあるかを確認させました。名言を覚えるのが意外と難しく、思い出そうとして下を向いたり相手の反応を見る余裕がなかったりすることが予想されたので、名言を書いたフリップをスピーチ中、提示することにしました。相乗効果として、フリップが相手に見えるかどうかを考えることにつながり、そこで相手の反応を見るきっかけになりました。

学習を振り返って

「初めて名言集を読んだが、いろいろな気づきがあった、もっと読んでみたい」との声が複数聞かれ、朝の読書で名言集をすすんで読む姿が見られました。スプレッドシートでの共有をきっかけに、授業時間に止まらず、名言を再度選び直すなど、自主的に学びに取り組んでいました。

スピーチを聞き合う際のコメントでは、「もう少し状況説明をした方がいい」、「作者の背景が聞けたからこそ説得力が上がった」という「関係づける」視点で述べている一方、間の空け方や項目立てて話せているか、既習事項での視点で述べられているかに着目するなど、聞く視点を身につけていることが実感できました。