タブレット端末を生かした授業デザイン

至学館大学教授

〈教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.3 2022年9月号より〉

はじめに

ここ数年で、全国の小中学校では、国のGIGAスクール構想を受けて、タブレット端末が使われ始めました。昨年度まで勤務していた大府市立小中学校・大府市教育委員会では、平成22年度より総務省から委託を受けたフューチャースクールの実証校として、タブレット端末の有効性を検証してきました。その検証を受け、平成27年度には電子黒板やデジタル教科書、そして平成28年度には中学生2人に1台のタブレット端末が配備されるなど、先進的な取り組みが行われてきました。私自身、大府市教育委員会で勤務した7年間で、フューチャースクールや愛知県学校視聴覚教育研究大会を担当するなど、ICT機器を活用した教育(ICT教育)についての検証を継続しながら、プログラミング教育にもいち早く取り組み、令和2年度には大府市プログラミング教育の手引き「FUN!プログラミング」の発刊に携わりました。本稿では、タブレット端末がツール(文房具)として活用され、「令和の日本型学校教育」(「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実)がどのように進められていくのかについて、私が観させていただいた理科の教育実践を紹介しながら、考察していきます。

ロイロノートの活用

大府市では、タブレット端末が導入され、いくつかの授業支援ソフト(アプリ)を試してきましたが、現在は多くの教員がロイロノートを活用しています。ロイロノートの特徴は「資料の配布と回収が容易にできるため、個別の支援と協働的な学びが行いやすいこと」「シンキングツールであるとともにプレゼンテーションの作成も容易であること」「アンケート機能を使い、振り返りができること」などがあげられます。本稿で紹介する授業で配布される資料は鮮明な写真であり、ズーム機能で拡大することで、細かい部分まで観察できるものでした。

授業実践の骨子

小学校の学習指導要領にある理科の目標の冒頭には、「自然に親しみ」と記載されています。多くの方が思われているとおり、「自然事象との出会い」が理科の学びの導入で、教員は、生徒と自然事象とをどのように出会わせるのかということになります。当然、直接体験させることが前提となりますが、中には、直接体験しにくい教材もあります。今回、紹介する実践は「大地の歴史と地層」です。本単元において、岩石や鉱物、そして化石などはサンプルとして採取した実物で学ぶことはできますが、露頭を直接体験することは大府市ではなかなかできません。そこで、タブレット端末の活用が考えられます。大府市より車で1時間ほど南に行った保存のよい露頭から教員がサンプル採取と同時に写真撮影をしてきて、生徒一人一人が疑似体験「デジタル露頭観察」を行えるようにし、自分たちが住む大地について深く考えさせようとしました。

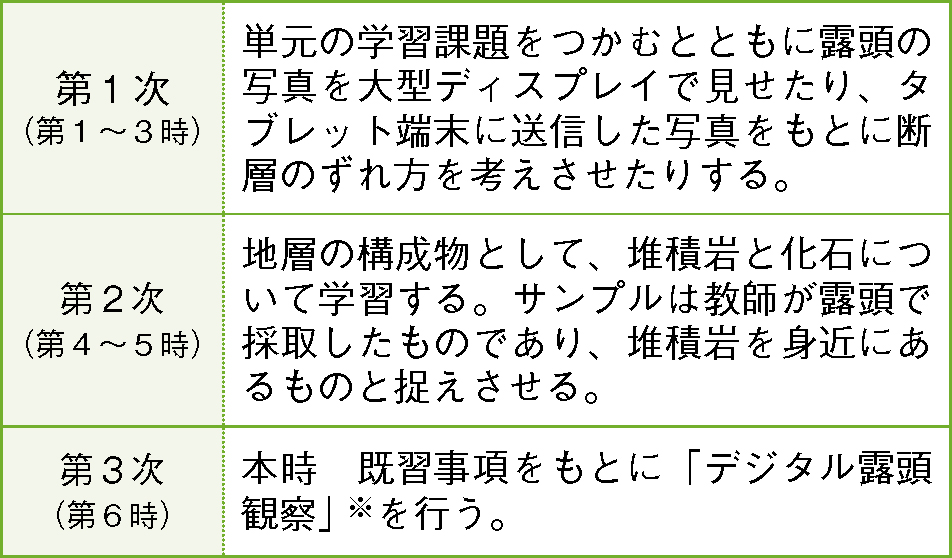

実践単元の学習計画

※「デジタル露頭観察」とは、教師が撮影してきた写真を個人のタブレット端末に配布し、露頭の写真に直接書き込んだり、ズームをしながらスケッチしたりする活動です。

その際、サンプルとして採取した岩石も生徒が手にとり、露頭の写真と比較することで、より地層の特徴をつかむことができるというものです。

本時の授業の様子

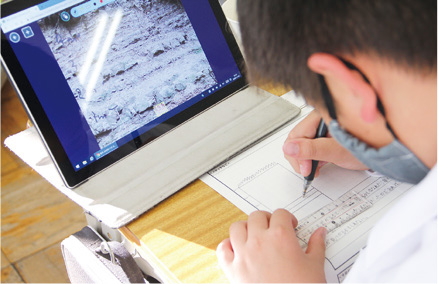

全員が課題を把握した後、露頭の写真をロイロノートで配布し、気づいた特徴や気になる部分を写真に記入させ、提出箱に入れさせました。単元のまとめということで、岩石の粒や地層の様子などさまざまな気づきがありました。提出後、全員で共有したことで、地層の凸凹や縞模様の色を確認でき、次の「岩石のサンプル調べ」につなぐことができました。

デジタル露頭観察

配布した岩石は、既習の砂岩と泥岩からなるもので、出っ張っている部分は砂岩で、そうでないところは泥岩であると、生徒の意見から確認することができました。

採取した岩石の観察

考察をする場面では、教科書の例を参考にスケッチをしながら、ワークシートにまとめさせ、「砂岩と泥岩が交互に重なる」「泥岩が崩れやすいため、砂岩がごつごつしている」「砂岩と泥岩からできているので、海や湖で堆積したものだろう」などの考察がされました。そして、作成したワークシートを写真にとり、ロイロノートで提出させ、発表者のワークシートを全員で共有しながら話し合い、結論をまとめることができました。

スケッチと考察

考察

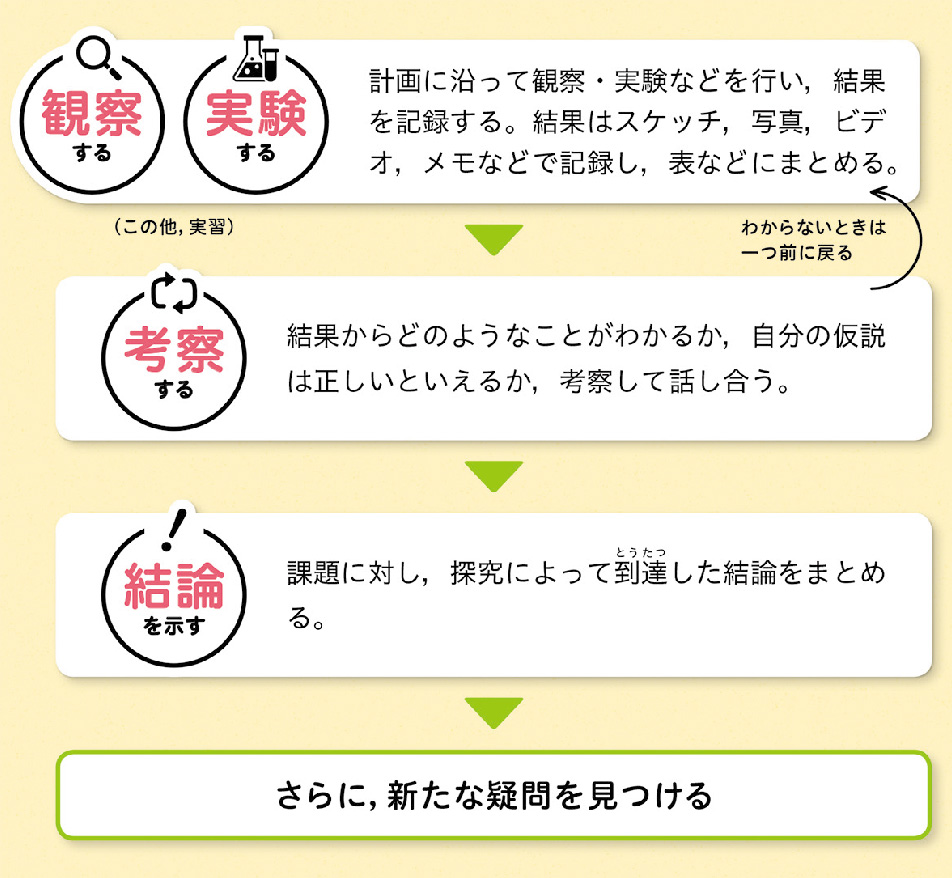

下図は教育出版の中学理科の教科書にある[探究の進め方]の一部を抜粋したものです。この流れに沿って、本時の授業の考察を行います。

❶ 「観察」する場面で一人一人が細かく疑似体験でき、気づいたことや分かったことを直接タブレット端末に書き込めることで、主体的な問題解決の活動となり、正確な記録となります。そのため、情報を共有する場面では協働的な学びが活発化されました。具体的には、はじめは地層の特徴に気づくことができない生徒が、他者の気づきを知ることで、自分の観察記録にとり入れることができていました。

❷ 協働的な学びの後、結果を「まとめる」段階では、さらに写真に文章を加えたり、表にまとめたりすることができるとともに、今までの学びをスライド化して、プレゼンテーションとして編集することで、整理しやすくなっていました。

❸ 「考察」の段階では、一人一人が編集したものを教員が集約し、生徒に紹介、共有することで、個々が自分の考えとの違いも含め、さらに考えを深めることができていました。

❹ 単元のまとめとして、一つのプレゼンテーションを創ることは、教員が個々の進捗状況がわかるだけではなく、何度も確認しながら納得のいくものができる過程こそが主体的な学びといえ、さらに新たな疑問を見つけることにつながると考えられます。

おわりに

今回の実践で特筆すべきことは、本時以外の授業でも生徒がタブレット端末を文房具として扱っていたことです。そのため、ハイブリッド的に直接体験とデジタル体験の「いいとこどり」の授業ができていました。そして、忘れてはいけないことは、授業者がICT機器の活用について、学習内容と照らし合わせ、有効な場面を見極めていたことと、露頭の写真は指導者が意図的にトリミングしたり、気づかせたい部分に合わせて写真を撮影してきたりと準備に十分な時間をかけていたことだと考えます。

さて、昨年度まで私が勤めていた中学校では「技術科」を中心に、総合的な学習の時間を含め、教科横断的にロボットプログラミングについての実践をしました。内容は「書店で活躍できるロボットをプログラミングしよう」で、単にプログラミングを学ぶのみならず、プログラミングした内容の紹介文を書いたり、コンテストを開き、書店の店長さんに評価していただいたりと社会実証的な単元としました。詳しくは、紙面の都合上紹介できませんが、さまざまな方との打ち合わせで教師は多くの時間を割いたことは容易に想像できると思います。今後、各学校のカリキュラムマネジメントにおいて、社会とつながるような教科横断的な単元を、理科を中心に据えて実践することができれば、生徒が新たな疑問や解決策を見つけることができ、さらに深い学びに向かうことができると考えています。