書写の授業における「書くこと」と「デジタル化」の共存とは?

~今こそ取り入れたい、ICTを活用した書写授業の実践~

大妻中野中学校・高等学校教諭

〈教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.3 2022年9月号より〉

はじめに

GIGAスクール構想によるICTの活用が推進されるなか、学習指導要領の基本方針である「主体的・対話的で深い学び」が実現できるための書写の授業が求められています。

書写の授業では毛筆や硬筆による学習が行われ、手で文字を「書くこと」が根幹にあります。「デジタル化」が進むなか、タブレット端末は生徒にとって鉛筆でノートに文字を「書くこと」と同様に、タブレット端末を用いて文字を入力し、調べ学習や成果物の撮影など、もはや授業だけではなく学習にも欠かせないものとなっています。

そこで本稿では、手で「書くこと」と「デジタル化」の共存を図ることができる、ICTを活用した書写の授業の実践例を紹介します。

本校におけるICT環境について

本校では、特別教室を含む全ての教室で電子黒板・プロジェクターとノートPCは標準設置されており、生徒も1人1台ずつタブレット端末を用いて授業を受けています。例えば、コロナ禍の影響による休校時でのオンライン授業では、Zoomと授業支援クラウド「ロイロノート・スクール(以下、ロイロノート)」を活用することで、教員・生徒間の双方向の授業を実施してきました。

授業展開について

学習指導要領において、各学年で行われる毛筆の書写指導は、硬筆の書写能力の基礎を養うように指導すると示されています。そのため、書写の授業を計画するうえで「毛筆→硬筆(国語の授業や日常生活に生かした成果物を含む)」につながるようにすることや、国語の授業との連動した深い学びができるように心がけています。例えば、国語で学習した『竹取物語』や『枕草子』の文章を楷書や行書で書くことがあげられます。書写で身につけた力を、国語科の「書くこと」の言語活動と関連しあうものとして位置づけています。

授業の流れ

【第一時(1/2)の学習指導展開例】

単元 行書で書いてみよう

楷書と行書の違い「和」、点画の連続と省略「平和」

本時の目標

・楷書と行書を比較し、行書の点画の連続と省略を理解して書こう。

・行書の筆使いの中から自己の課題を見つけ、その理解方法を考えよう。

《導入》楷書と行書の違い「和」について

まず、指導者用デジタル教科書を活用し、楷書と行書の「和」の文字部分を、電子黒板に掲示したあと、生徒のタブレット端末にデータを配信します(図1)。教科書の下段には楷書と行書の違いについてまとめられているため、まずはその部分が見えないよう全体に向けて「和」の毛筆文字から気づいた点を数名に発表してもらいました。生徒の意見として、行書は楷書に比べると「丸みがある」、「柔らかい」、「『禾』の部分の形が変わっている」など、どのクラスもおおよそ行書の特徴について捉えられていました。

そこで、生徒の意見をふまえつつ、本時の目標について確認し、展開へと進みました。

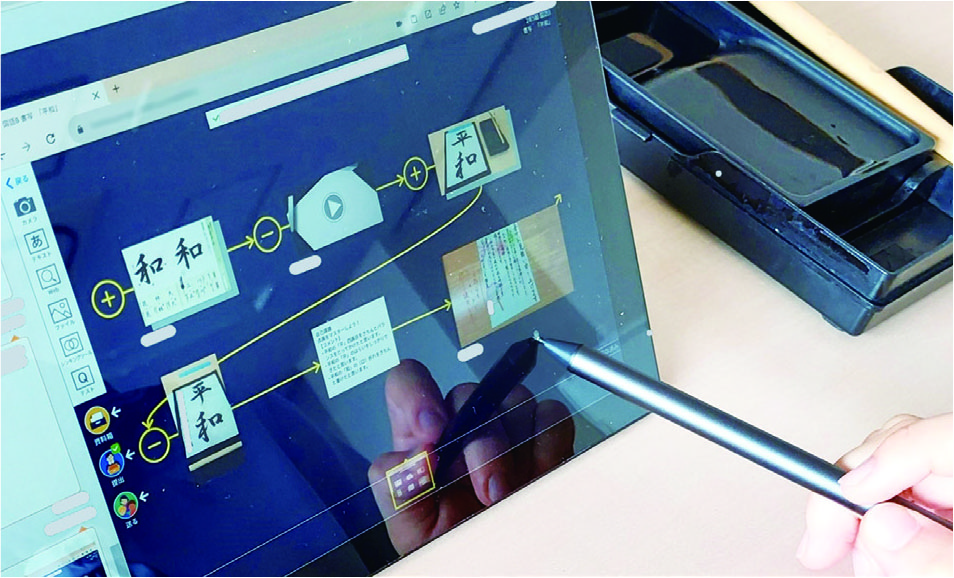

図1 生徒のタブレット画面

《展開》行書 点画の連続と省略「平和」

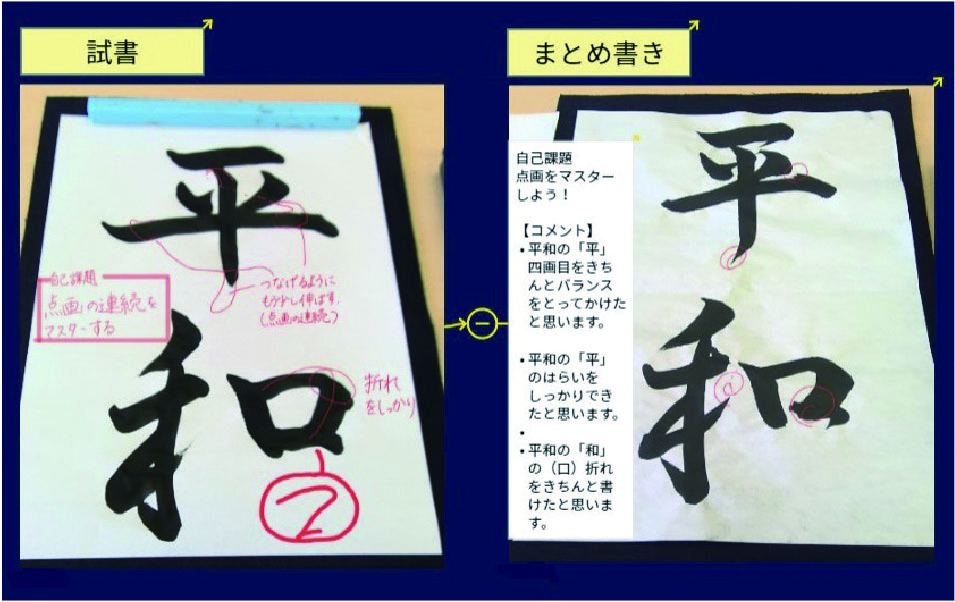

❶ 導入で学習した行書の特徴をふまえて、生徒はまず「平和」を試書したあとに各自のタブレット端末で試書を撮影し、記録用として保存しておきます。今回は行書の導入回のため教科書を見ながらでしたが、段階に応じて教科書を見ずに試書する方法でもいいと思います。

❷ 電子黒板で「平和」の運筆動画を全体で視聴、または各自のタブレット端末で動画を視聴します(図2)。

❸ 試書を毛筆の教材の文字と比較し、試書で気づいた点や、中心や字形・点画の特徴の基準を考え、隣の生徒と話し合い、課題のポイントとなるメモを撮影した試書に直接書き込む、または紙に書くことで課題を視覚化し、自己の課題を設定します。また、教科書の課題の文字は大抵半紙よりも小さいサイズで印刷されていますが、書くことに抵抗がある生徒でも、教科書のデータを半紙大に拡大したり、動画を視聴したりすることで、限られた時間内で効率的に取り組めていました。

また「ロイロノート」の資料箱(図3)に、全体の運筆リズムや字形の取り方がわかる動画や、毛筆の穂先の動きや筆使いがわかる動画などを送信することで、生徒が必要に応じて繰り返し見られるようにしました。さらに、必要に応じて、机間支援しつつ、筆圧についての説明は水書板を用いて補足しました。

図2 タブレットでの動画視聴

図3 ロイロノートの資料箱に試書・まとめ書きを提出

《まとめ》

生徒どうしで課題にそって相互批正し、まとめ書きを仕上げます。課題にそってどのように書けばよいか、生徒どうしで協働的に課題解決を行うことができるような活動を取り入れました。生徒が試書と比較したまとめ書きを撮影し「ロイロノート」の資料箱に提出することで、生徒と教員の間で情報を即時に可視化・全体で共有でき、意見を交換することで学び合いができました。生徒の感想では、特に「和」の五画めの点画の省略と「口」の「曲がり」の部分が難しかったという感想が多くみられました。結果として、情報把握やフィードバックの効率が飛躍的にアップしました。

【第二時(2/2)の学習指導展開例のまとめ】

第二時「はがきの書き方」の授業では、日本郵便株式会社が主催する 「手紙の書き方体験授業」 で支給された官製はがきを使用して、お世話になった先生に暑中見舞いや年賀状を書いて投函しました。生徒は筆ペンやサインペン、絵柄は美術の授業で使用した色鉛筆や絵の具を用いており、主体的に日常生活で活用する様子が見受けられました。

生徒の感想として、心を込めて丁寧に文字を書くことの大切さや、書いた文字に個性が出る点など、各自の「書くこと」への気づきが見られました。

おわりに

【書写指導が苦手......、でも大丈夫です!】

教材の「デジタル化」で、これまで以上に学びの幅が広がっています。書写の授業改善の手段としてICTを活用することは、各教員の書写技能にかかわらず書写指導ができ、教材研究の負担も軽減される効果があります。また、生徒の学習履歴の把握や双方向授業にも役立ちます。

前提としてICTはあくまで手段であり、書写を学習する活動とICTでの活動を見極めたうえで、従来よりもより効果的に活用することが大切です。また動画ではわかりにくいところについては、伝え方の工夫も必要だと思います。

したがって「デジタル化」が進展している今こそ、手で「書くこと」と「デジタル化」が共存し、それぞれの長所を活かしつつ、生徒の「深い学び」につながる力が身につく授業を目ざしていきたいと考えます。