提言 「子ども主語」の主体的な学びをデザインするために(2)

|

京都大学大学院教育学研究科 准教授 |

〈教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.3 2022年9月号より〉

2.「 子ども主語」の主体的な学びをデザインする視点

ここで、「子ども主語」とはどういうことかを整理しておきましょう。「子ども主語」の授業とは、学びの所有権が子どもたちにある授業であり(授業における参加と自治)、委ねられるべき部分(教科の本質的かつおいしいプロセス)が委ねられ、授業の先により広く深く学び始める姿が見られる授業です。例えば、通常「教師主語」で考えられがちな、「説明する」「板書する」「学びを価値づける」「まとめる」といった、授業における動詞について、「子ども主語」に置き換えて考えてみるとよいでしょう。さらに、「子ども主語」で考えるとは、「それは子ども本人に聞いてみたら」という問いを常に意識することです(子どもの意見表明権と参加権の尊重)。そして、子どもの側が、「それは自分で、自分たちで考えることだ」という感覚をもつことが重要です。

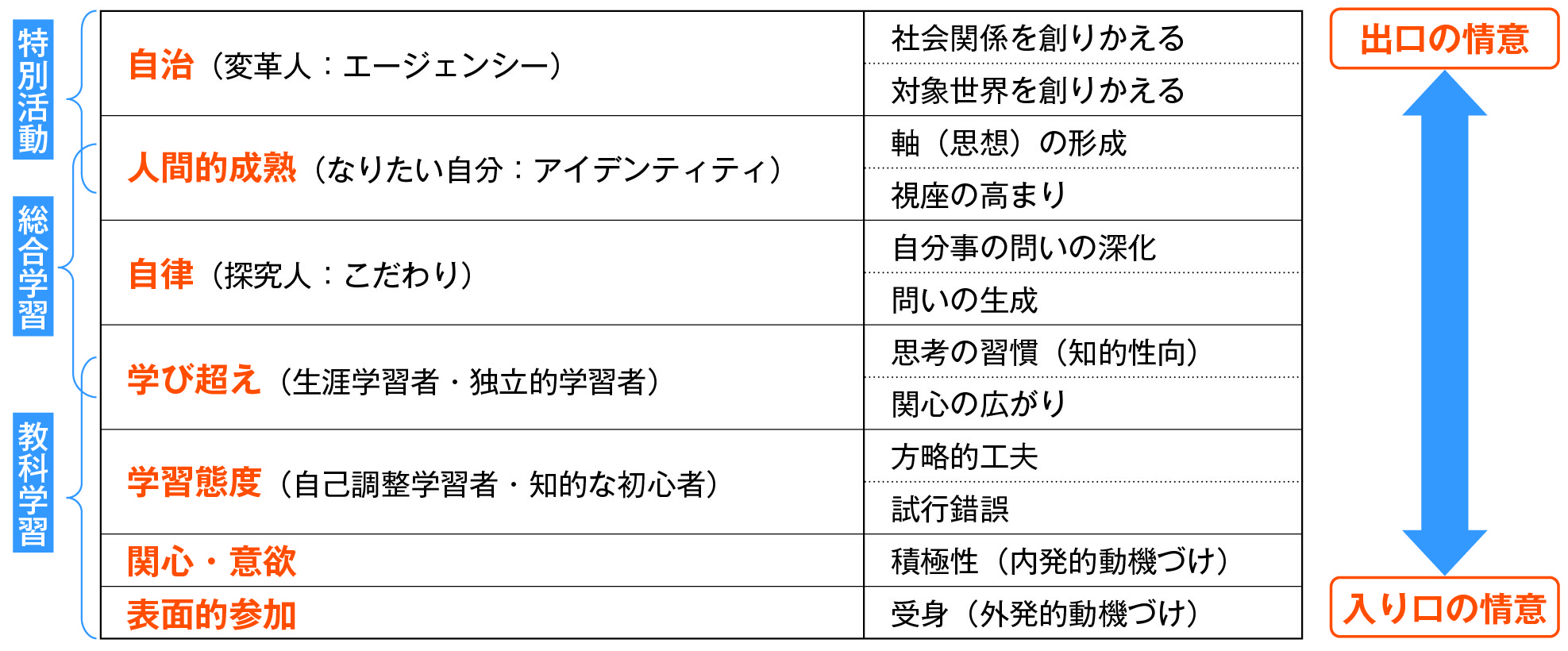

また、「主体性」と一言でいっても、そこにはレベルの違いがあるので、下の表のようなグラデーションで捉えておくとよいでしょう。学びの入り口において、対象への関心も薄く、表面的に参加している段階から、「おもしろそう」と興味・関心をもって食いつきはじめ、そのうちに対象世界に没入し、自ずと試行錯誤や工夫をはじめる。こうして対象と深く対話し学習への関与が高まることで、授業や学校の外の生活における関心の幅が広がったり、学んだ内容が眼鏡となり、考え方が思考の習慣になっていったりと、学校で学んだ先に子どもたちは教科などの世界に参画し学び始める。さらに「総合的な学習(探究)の時間」や課題研究においては、自分は何を学びたいのか、何をやりたいのかと、学び関与する対象、主題、問い、領域を自分で設定したりすることで、自己との対話を深め、学校外の世界のホンモノの問題や活動や人とも出会ったりもする。そうして、視座が高まり自分の軸が形成され、学習者は自らの学びや人生を生きる主人公になっていく。さらに、特に社会参画を伴う探究的で協働的な学びや、自分たちの学級や学校の集団を切り盛りしていく自治的な特別活動などを通して、目の前の現実を自分たちで創りかえていける実感と力量を高めていく。このように、「主体性」は、学校カリキュラム全体で育まれていくものであり、教科学習で主に担える範囲を明確にしつつ、そこにおいて、より「出口の情意」にフォーカスしていくことが重要なのです。

表「主体性」のタキソノミー(対象への関与と学びの所有権の拡大のグラデーション)(筆者作成)

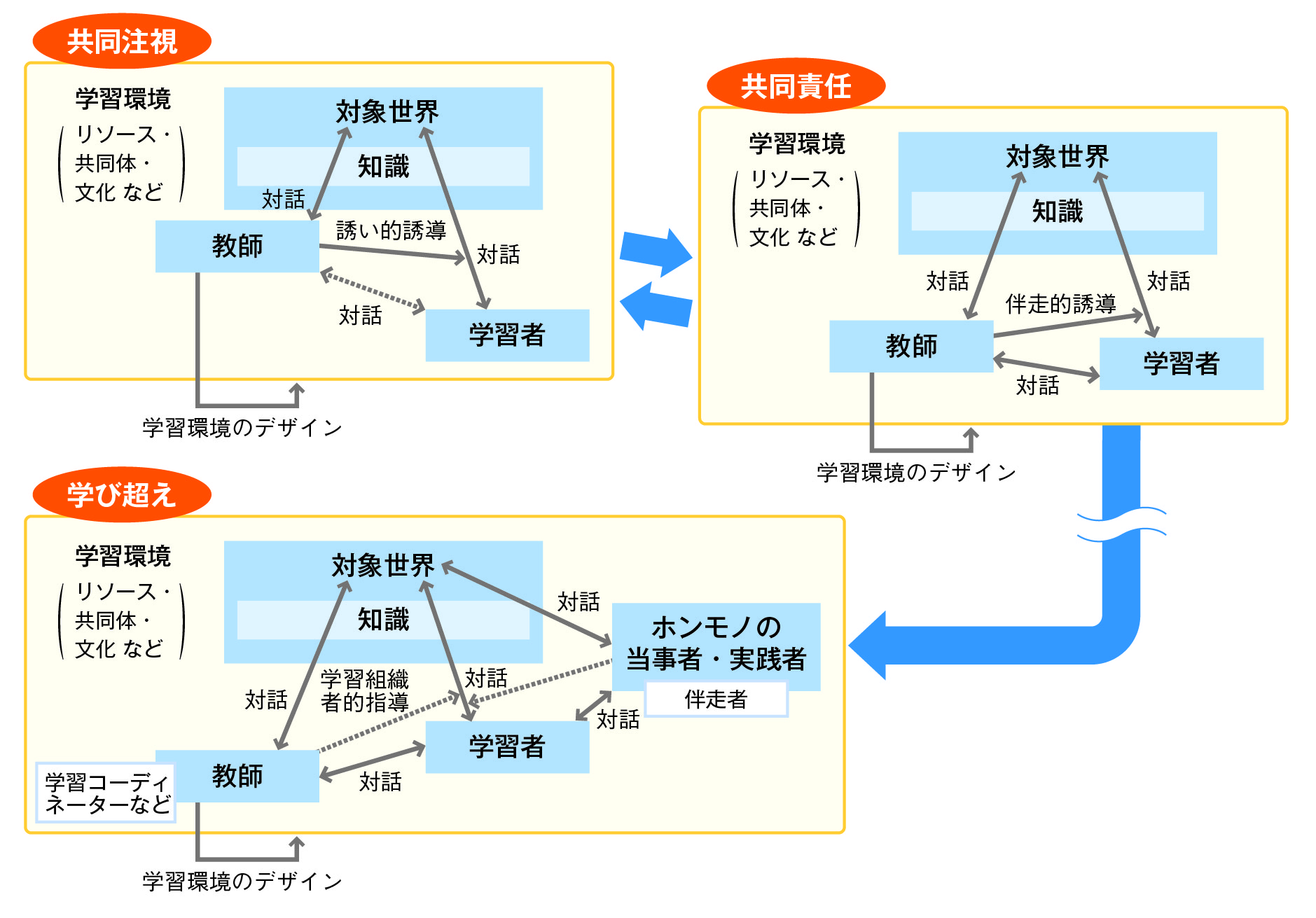

こうして、「子ども主語」の学びを生み出すうえで、また、より「出口の情意」としての「主体性」を育てていくうえで、先述した、子どもと同じものを"まなざす"「共同注視」関係(カウンターに横並びのような関係性)が重要です(図)。年度始まりや授業の入り口において、教師は材の魅力に誘うべく手立てを講じるし、比較的垂直的なナナメ関係であることが多いですが、学びが深まり、対象への関与が深まってくると、対象や問いにともに向き合い教室での学びにともに責任をもつ、より水平的なナナメ関係(「共同責任」関係)に移行していきます。授業をしていて、子どもの意見や発言に、「おもしろいな」「なるほど、そう考えるか」と感心したりすることも時折あると思いますが、その瞬間、子どもたちは教師を静かに学び超えているのです。

図「真正の学び」における「共同注視」関係の展開と「学び超え」の構造 (筆者作成)

出典:石井英真編『高等学校 真正の学び、授業の深み』学事出版、2022年

さらに、「総合的な学習(探究)の時間」などにおいては、共同注視関係は、教室での材を介した教師と子ども、子どもどうしの間の三角形の関係性を超えて、学校外にも展開していきます。すなわち、教師とともに問いや世界と向き合い未知を探究する共同責任関係を超えて、学校外のホンモノの当事者・実践者を伴走者とする共同責任関係に展開し、子どもが教師を恒常的に「学び超え」、学校から社会へと飛び出していくわけです。そうした「飛び出し」を促すうえで、教師やコーディネーターなどによる、子どものやりたいことを聴くメンター的な役割や、子どもの挑戦をまずはおもしろがることや、マッチングやコーチング的な役割が重要となります。

教師や授業や学校を必ずしも経由することなく、子ども主語の主体的・自律的な学びを求める声が高まっていますが、それは集団や協働性を排して、子どもが孤立して学ぶこととイコールではありません。孤独に自分と向き合う時間は重要ですが、そんなときでも、家族や友人や教師、これまで出会った人たち、憧れの人物、先哲など、「見えない伴走者」も交えた自己内対話によって学びは支えられています。自律的に学び続け、空気に流されず自立的で独創的な活動を展開しているように見える人たちにおいて重要なのは、個人としての自由で強い意志をもって、目標設定と振り返りといった効率的な自己管理が上手ということでは必ずしもありません。自立とは依存先を増やすことであるという見方もあるように、自分なりの社会的責任を引き受けていて、それゆえに次々と問いや課題を投げかけてくる対象があること、そして、多くの良質な「見えない伴走者」を心の中に棲まわせているかが重要なのです。学校でともに学ぶことの意味、教師の役割が問われる中、子どもたちと学校生活をともにし、その学びや成長を目的として子どもたちに関わる大人である教師だからこそ果たせる、伴走者としての「足場かけ」や「課題提起」者的役割が重要なのです。

参考文献

石井英真『授業づくりの深め方』ミネルヴァ書房、2020年。

石井英真・河田祥司『GIGAスクールのなかで教育の本質を問う』日本標準、2022年。

【著者プロフィール】

京都大学大学院 准教授

博士(教育学)

1977年 兵庫県生まれ

日米のカリキュラム研究や授業研究に学びながら、学校で育成すべき資質・能力の構造化やモデル化を考え、小・中・高の先生方と一緒に、授業づくりや学校改革などに取り組む。日本教育方法学会理事、日本カリキュラム学会理事、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会「児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ」委員などを歴任。

【略歴】

2005年日本学術振興会(特別研究員)、2007年京都大学大学院(助教)、2008年神戸松蔭女子学院大学(専任講師)を経て、2012年より現職。

【著書】

『再増補版・現代アメリカにおける学力形成論の展開』(東信堂)、『今求められる学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』(日本標準)、『授業づくりの深め方』(ミネルヴァ書房)、『未来の学校―ポスト・コロナの公教育のリデザイン』(日本標準)など、著書多数。