絵カードの使い方 基本の「き」

第1回

「絵カードとは? 授業のいつ,何のために使う?」

1 絵カードとは?

絵カードとは,カードの表面に単語のイラスト,裏側またはイラストの下に英単語が書かれたカードのことです。絵カードは,児童がイラストから直観的に英単語の意味をつかむことができるため,日本語に置き換えることなく意味を理解できるメリットがあり,小学校で外国語活動・外国語の授業を行うには必須の教材と言えます。絵カードのイラストは,語の意味や語のイメージが児童にわかりやすく簡潔に表していることが重要で,学年によっては絵より写真の方が児童に説得力がある場合もあります。

◀︎絵カードの例

(教育出版 小学校英語「絵カード・ワークシート」のページから無料でダウンロードできます)

絵カードには文字が添えられているので,自然に文字への興味・関心を芽生えさせることができます。3,4年の外国語活動においても,綴り全体を目にしたり最初の文字に注目したりする中で,次第に文字への興味を持ち始めます。外国語科では,単語や文の書き写しをする活動が加わるので,カード上の文字が4線上に書かれていると,児童がそれぞれの文字が4線でどこに位置するかに注意しながら,無理なく書き写すことができます。

絵カードには,指導者が児童に提示したり黒板に掲示したりするために使う教師用カードと,児童同士がペアやグループでゲームをする際に使う児童用カードがあり,教師用カードは最低A4サイズ,児童用は名刺サイズ程度が使いやすい大きさです。

◀︎児童用カードの例(名刺サイズ)

(教育出版 小学校英語「絵カード・ワークシート」のページから無料でダウンロードできます)

2 絵カードの基本的な活用法

絵カードは,このように,歌,ゲームなどあらゆる活動に欠かせない視覚教材ですが,一体,授業のいつ,どんな時に,どんな目的で使うのでしょうか? 絵カードの基本的な活用法を,授業の流れに沿ってご紹介します。

(1)はじめの挨拶

日付,曜日,天候を児童が尋ねたり答えたりするとき,月の絵カード,曜日の絵カード,天候の絵カードを黒板に掲示することで,理解が深まります。全員で答えた答えの絵カードを提示したり,指名した児童に絵カードを選ばせて掲示,それを全員で発話したりします。

(2)前時の復習

児童が前時で学習した語彙や表現を復習するには,絵カードは最適な教材です。指導者がまとまった絵カードを手に持ち一枚ずつめくりながら見せて,児童が発話したり,黒板に掲示した絵カードを指さして発話したりするなど,短時間で効率的な復習ができます。

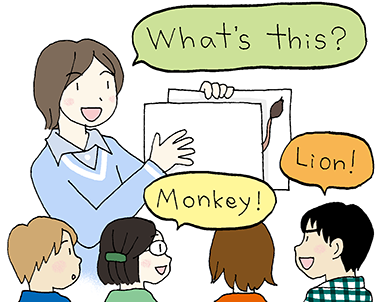

ただし,復習とはいえ,絵カードを見て単語を機械的に繰り返しているばかりでは,児童は飽きてしまいます。チャンツ風にリズムをつけて言ったり,時には絵カードの一部を隠しながら"What's this?"と尋ねたり,ジェスチャーや色や形のヒントを出して,絵カードの単語を当てさせたりと,単調にならないような工夫をすることも必要です。

(3)新出語彙・表現の導入

新しい語彙や表現の導入する際にも,絵カードは必需品です。 例えば,「好き嫌いについて伝えよう!」という新しい単元に入る前に,まず指導者がテーマに関する会話(Small Talk)を聞かせます。指導者が"I like dogs, but I don't like cats. I like soccer, but I don't like baseball." などと自分の好き嫌いに関する会話を表情豊かに絵カードを提示しながら聞かせることで,児童は会話内容を推測しやすくなりますし,児童が聞き取った内容の確認も絵カードで容易にできます。

その後,絵カードを黒板に掲示し,新しい語彙または表現を何度も聞かせて導入しますが,児童は絵カードのイラストから,それぞれの単語や表現の音声と意味を簡単に結びつけることができ,視覚と聴覚のダブルのインプットにより理解につながります。

また,新しい歌を導入する際も,歌詞の代わりに,キーワードとなる絵カードを提示して歌の内容を視覚的に表すとよいでしょう。

この他に,絵カードは,以下(4)から(8)の授業のまとめまで,さまざまな活動に活用できます。(4)から(7)までの具体的な活動は,第2回以降に紹介させていただきます。

(4)新出語彙・表現の聞く活動に(具体的な活動は第2回で紹介)

(5)新出語彙・表現の口慣らしの活動に(具体的な活動は第2回で紹介)

(6)読んだり書いたりする活動に(具体的な活動は第3回で紹介)

(7)コミュニケーション活動や自己表現活動に(具体的な活動は第3回で紹介)

(8)授業のまとめ,振り返りなどに

授業最後のまとめや振り返りの際に,学習した語彙や表現の絵カードが黒板に掲示されていると,指導者側もまとめがしやすく,また,児童も学習した内容を視覚的に思い出すことができ,振り返りをスムーズに行うことができます。

第2回では,基本的な活動をご紹介します。