絵カードの使い方 基本の「き」

第2回

「絵カードを使った『聞くこと』『話すこと』の基本的な活動紹介」

今回は,絵カードを使った基本的な活動として,「聞く活動」と「話す活動」のいくつかを紹介します。まずは,「聞く活動」で,語彙や表現を児童が何度も繰り返し聞いて慣れ親しむようにします。その後,それらの語彙や表現を使って無理なく「話す活動」へと発展させることが大切です。 活動で使用する「児童用絵カード」は,名刺や手札タイプの小さなカードです。A4サイズの大きめの「教師用カード」を使って導入済みで,学習中の何らかのカテゴリー(例:食べ物,スポーツ,動物など)や既習内容のカードのことを示します。(教育出版 小学校英語「絵カード(単語カード)」のページから無料でダウンロードできます。)

1 「聞くこと」のための基本的な活動

(1)カード・ポインティング・ゲーム

〈使用するもの:児童用絵カード1組*×ペアまたはグループの数〉

*何らかのカテゴリーの絵カードを適宜(以下同)

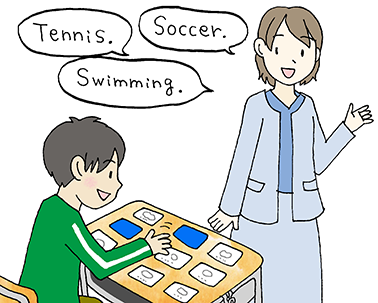

ペアまたはグループで児童用絵カード1組を用意し,机の上に並べます。指導者が言う単語や表現を聞いて,当てはまる絵カードを指でポイントします。2人とも,またはグループ全員がポイントできたら,みんなで手を挙げるようにします。

カルタと同様にカードを取らせる形もありますが,目的は「よく聞いて,全員が音声と意味を一致させられること」です。定着していない児童も,ゲームを通じて理解が進むようにしたいものです。競争にすると勝敗にこだわってしまう児童も出てくるため,このような「協力型」にするなど,ルールに配慮するとよいでしょう。

(2)カード並べゲーム

〈使用するもの:児童用絵カード1組×全員分またはペアの数〉

個人またはペアで,児童用絵カード1組を用意し,指導者が言う順番のとおりに,協力しながら絵カードを並べます。慣れてきたら,指導者がわざと早口に"Banana, apple, orange, lemon..."などと次々と読み上げるようにします。自然に児童から"Slowly, please." "One more time, please."などの表現を引き出すにも,うってつけのゲームです。

(3)ビンゴ・ゲーム

〈使用するもの:児童用絵カード1組×全員分〉

児童各自は,児童用絵カード1組から9枚または16枚を選び,ビンゴシートのように,縦横3列または4列で表向きに並べます。指導者が言う単語の絵カードがあれば,カードを裏返します。縦,横,斜めのいずれか一列のカードが裏返ったら"Bingo!"と言います。

上記の(1)から(3)のどの活動も,絵カードの単語を繰り返し聞いて,その音声と意味が一致することがねらいです。慣れてきたら,聞かせる英語を文レベルにすると,まとまった英語を聞かせることができます。例えば,(1)のカード・ポインティング・ゲームなら,まずは,"Giraffe." "Penguin."のように,指導者は単語を聞かせ,児童はそれに該当する絵カードをポイントします。慣れてきたら,指導者は好き嫌いの表現を加え"I like [don't like] penguins."と言い,児童はペンギンの絵カードをポイントします。さらには,動物の絵カードであれば,ヒントとなる複数の既習表現(例:動物の色,特徴,できることなど:"It's black and white. It can swim.")を聞かせて,該当する絵カードをポイントさせるというように応用すれば,児童の学習段階に合わせて,飽きさせずに意欲を持たせながら取り組ませることができます。

2 「話すこと」のための基本的な活動

(1)ミッシング・ゲーム

〈使用するもの:教師用絵カード10枚程度〉

小学校でよく使われる,クラス全員でも取り組めるゲームです。指導者は教師用カードを6~10枚程度見せながら,児童とその絵の単語を確認し,黒板に貼ります。児童に目をつぶらせて,その間に,指導者は絵カードを1枚隠します。次に,児童に目を開けさせ,"What's missing?"と児童に尋ね,どの絵カードがなくなったかを当てさせます。慣れてきたら,隠す絵カードの枚数を増やし"What are missing?"と尋ねたり,黒板に貼ってある絵カードの位置を変えたりするのもよいでしょう。

(2)仲間探しゲーム

〈使用するもの:児童用絵カード1組×全員分〉

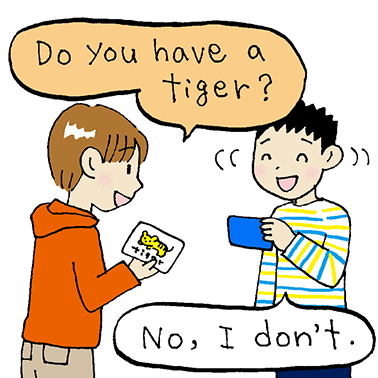

児童用絵カード1組から,各自が1枚ずつ好きなものを選びます。自分が選んだカードと同じカードを持った友だちを聞きながら探すゲームです。児童は選んだ(または好きな)カードについて,相手を見つけ,例えば動物のカテゴリーであれば,"Do you have a tiger?"のように尋ねます。相手が"No, I don't."と答えたら別れ,また新たな相手を見つけて質問し,"Yes, I do."と答えてくれる友だちを探します。児童の実態や所要時間に応じて,英語のじゃんけんをして勝った方が質問をしたり,カードを複数枚持たせたりするなど,変化をつけることができます。

活動の後で「誰が仲間だったか」を覚えておくように指示しておくと,活動中にしっかり聞いたり対応したりするようになります。

なお,haveを学習していない時期であれば,例えば4年生の最初の自己紹介の一環として,自分の好きなカードを5枚選んで手元に置き,同様のルールで"Do you like ~?"を使ってインタビューし合うこともできます。

(3)マッチング・ゲーム

〈使用するもの:児童用絵カード2組×グループの数〉

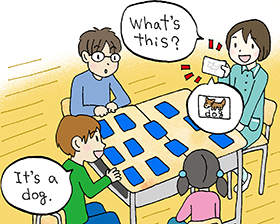

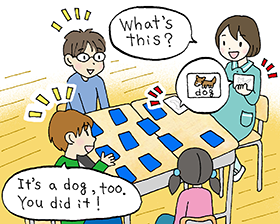

グループごとに,同じカテゴリーの児童用絵カード2組を用意し,裏返して机の上に並べます。一人の児童がカードを1枚めくり,他の児童に"What's this?"と尋ね,他の児童が"It's (a dog)."と答えます。同じ児童は引き続きもう1枚カードをめくり,他の児童に同様に質問します。1枚めと同じカードなら"It's (a dog), too."と答え,めくった児童は2枚のカードをもらうことができます。haveが使えるようであれば,同じカードをめくった児童が1枚めを見せながら"I have (a dog).",2枚めを見せながら"I have (a dog), too."などと言ってから2枚もらうというやり方に発展させることもできます。表現を言いながら順番でカードをめくり,マッチング・ゲームを続けます。

以上,絵カードを使った基本的な活動を紹介してきました。なお,「聞く活動」のカード・ポインティング・ゲームやビンゴ・ゲームも,指導者が発話するだけでなく,児童が指導者に質問をして(例:What do you like? What do you have?など),指導者の答えを聞いてからアクションをするという展開もできます。このようにすると,それらのゲームも,単語だけでなく「表現のやり取り」を含む話す活動にすることができます。シンプルなゲームでも,児童の学習段階に合わせて変化させる工夫が大切です。

第3回では,応用・発展的な活動をご紹介します。