第2回 「多様で大量の情報の取扱い」と「容易な試行錯誤」

東京都板橋区上板橋第四小学校主任教諭

はじめに

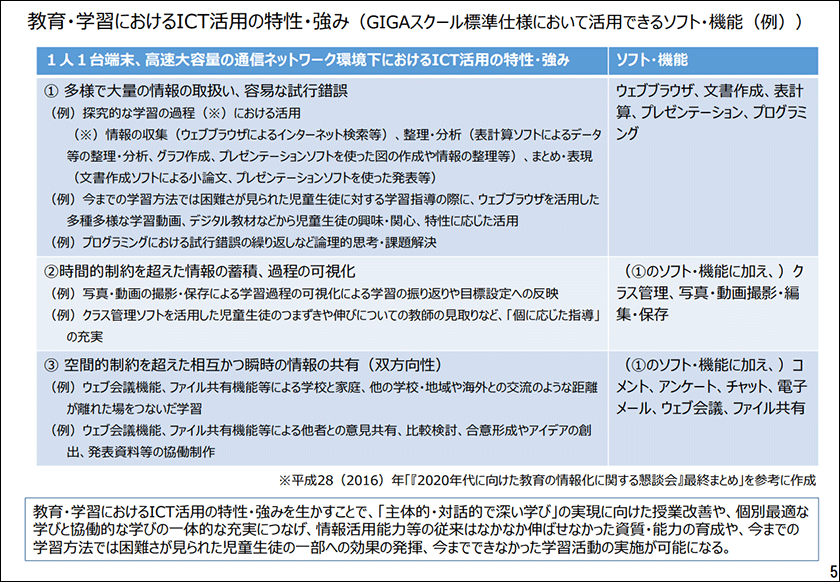

前回にお示しした教育・学習におけるICT活用の特性・強みの表を再度掲示します。

出典:GIGA StuDX 推進チームの取組 新学習指導要領とGIGAスクール構想の関係(文部科学省 令和3年5月12日)

※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFファイルを開きます。

今回は、①の「多様で大量の情報の取扱い、容易な試行錯誤」について取り上げ、活用事例を踏まえながら紹介していきます。

①多様で大量の情報の取扱い、容易な試行錯誤

まず、「多様で大量の情報の取扱い」について考えてみましょう。

ここでポイントなのは、探究的な学習の過程における活用ということです。具体的に考えてみましょう。どのような学習活動が考えられるでしょうか。

探究的な学習における調べ学習というと、図書室・図書館にて調べたり、地域の方々に聞きにいったりするなどの活動をイメージされることと思います。ICT端末を使うことで、ウェブブラウザを活用し、東京にいても地方にいても、同様の情報を得ることができる、さらには海外の情報も得ることができるようになりました。つまり、検索する力があれば、誰もが多くの量の情報を得られるということです。ただし、全ての情報が正しいとはかぎりません。出典を確かめたり、いくつかの情報にあたったり等の情報リテラシーも求められます。また、学習の内容によっては、教科書や本などの紙媒体を用いた学習が適している場面や、動画による学習が適している場面があります。つまり、ICT端末を用いることで、情報を得るための手段の幅がこれまで以上に広がったといえるでしょう。

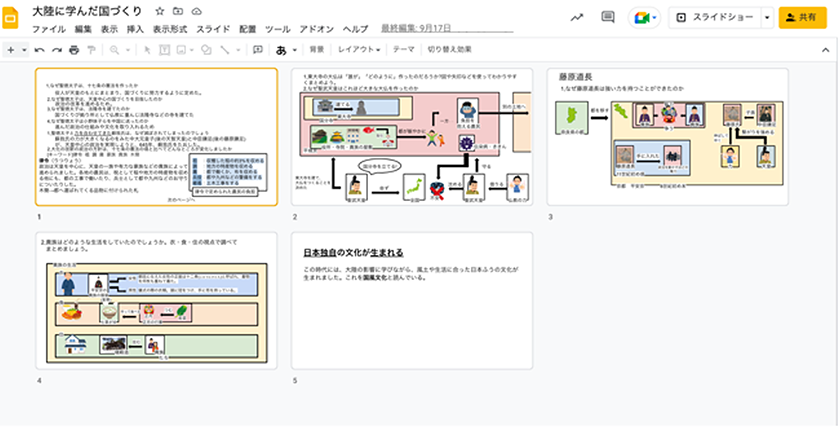

さらに、プレゼンテーションソフトや文書作成ソフトを用いて、自分の考えや紹介したいこと等の発表資料の作成やまとめ・表現をすることができるようになります。

上の写真は、児童が学習したことをスライドにまとめたものです。学んだことを自分なりに整理し、表現することを通して、学習内容の理解を深めていることがわかります。

また、デジタル教科書やデジタル教材を用いて、児童が自分のペースで学ぶことも可能となります。一斉指導により、全員の学びの土台を整える場面と個別に学ぶ場面を行き来することで、より授業のねらいに迫ることができるようになるといえます。

次に、「容易な試行錯誤」について考えてみましょう。

どのような学習の様子が想像できるでしょうか。

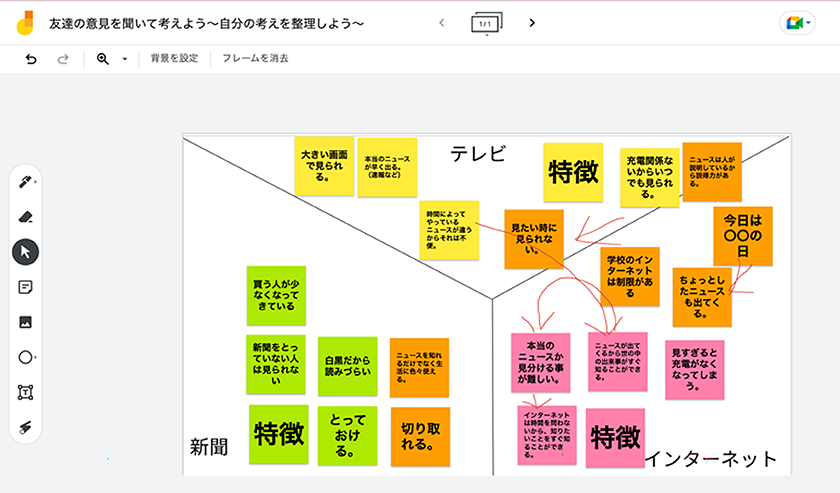

国語科の学習を例に考えてみます。新聞、テレビ、インターネットのそれぞれの特徴を挙げ、メディアから情報を得る際に、自分がどれを選ぶか考える、という学習場面です。

ノートに付箋紙を貼って、それぞれのよさを考えていくという活動が今までは行われてきたかもしれません。それをデジタルで作成すること(下図)で、順番を考えずに次々と考えを挙げることができます。そして、その付箋を内容ごとに分けたり、矢印を使って関係図を書き足したりすることができます。付箋を付け加えたり、消したりすることもでき、最後に付箋を整えることで、思考を整理することができます。まさに児童生徒の思考の流れに沿って、容易に変更することができるというよさが発揮される場面だと考えています。

終わりに

このように、「多様で大量の情報の取扱い、容易な試行錯誤」というICTの特性・強みを生かすことで、より授業のねらいに迫ることができ、さらに児童の思考力や表現力を高めるてだてにも活用することができます。ここで押さえておきたいポイントは、以下の通りです。

ICTの特性や強み①を意識し、子どもたちの学びをより豊かなものにできるよう、取り組んでいきましょう。

【著者プロフィール】

公立小学校の講師、教諭、主任教諭を経て、令和3年度文部科学省初等中等教育局GIGA StuDX推進チームに所属し、全国のGIGAスクール構想の推進のために活動。GIGAスクール構想の理念とICT活用の在り方等を全国に発信してきた。今年度は、学校現場に戻り、6年生の担任としてICT活用の実践に取り組んでいる。