第4回 「時間的制約を超えた情報の蓄積」と「過程の可視化」②

東京都板橋区上板橋第四小学校主任教諭

はじめに

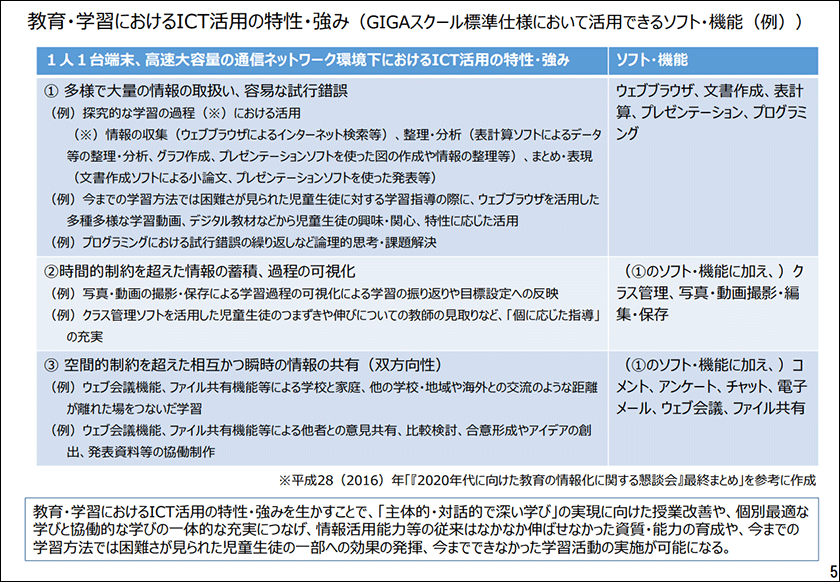

再度、「教育・学習におけるICT活用の特性・強み」の表を掲示します。

出典:GIGA StuDX 推進チームの取組 新学習指導要領とGIGAスクール構想の関係(文部科学省 令和3年5月12日)

※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFファイルを開きます。

今回は、前回と同様、②の「時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化」について取り上げ、活用事例を踏まえながら紹介していきます。この②は前回も説明したように、時間的制約を超え、児童・生徒が情報の蓄積をするという側面と、蓄積されたデータを教師がどのように生かしていくのか、という側面をおさえる必要があります。今回は、児童・生徒が蓄積した情報を教師側がどのように活用していくのかということについて、実践例をあげながら紹介していきます。

②時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化

児童・生徒が情報の蓄積をすることにより、教師にはどのようなよさが生まれたのでしょうか。

ICT端末が導入されるまで、教師が児童・生徒の学習の様子を見取るには、授業中には机間指導等を行い、児童・生徒の状況等を把握したり、授業後にノート等を集め、確認したりすることが求められてきました。

しかし、ICT端末が導入されたことで、児童・生徒が作成途中のものでも、データを教師と共有することが可能となりました。授業後にも児童・生徒の学習の状況をいつでも見ることができ、不足している部分に対して次時に適切な支援を補うことが可能となります。また、各教科等のノートに記録されていた学習の様子も1台の端末でいつでも確認することができます。

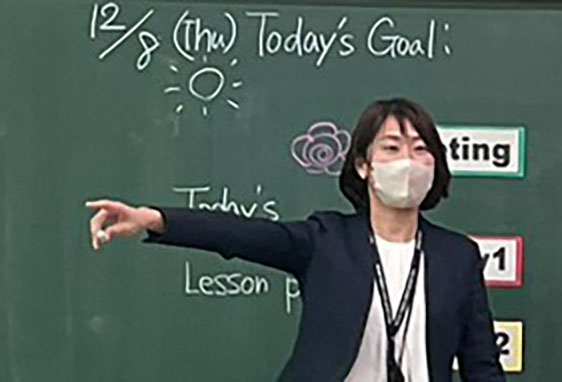

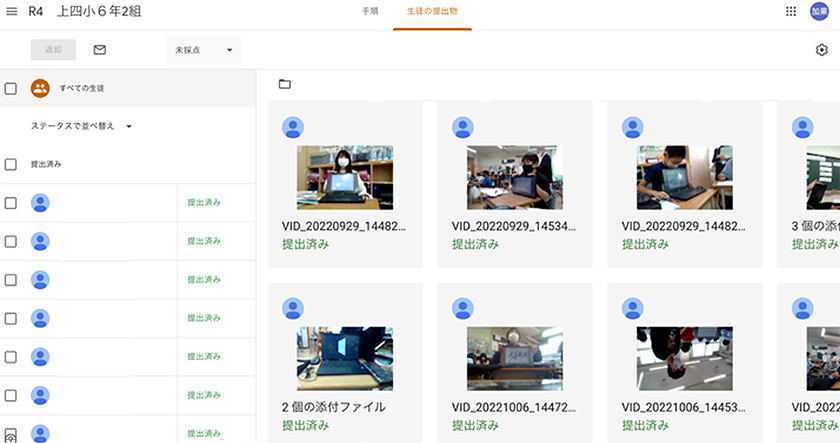

パフォーマンスを動画等に収め、教師と共有することで、リアルタイムでは見取れない事柄に教師自身も気づくことができます。下の画面は外国語科のSpeaking(やりとり)を子どもどうしが撮影し、教師に提出している様子です。学習の記録を残していくことによって、児童・生徒の状況を把握し、個に応じた指導をすることができるようになります。

画面は、GoogleのClassroomを使用したもの。

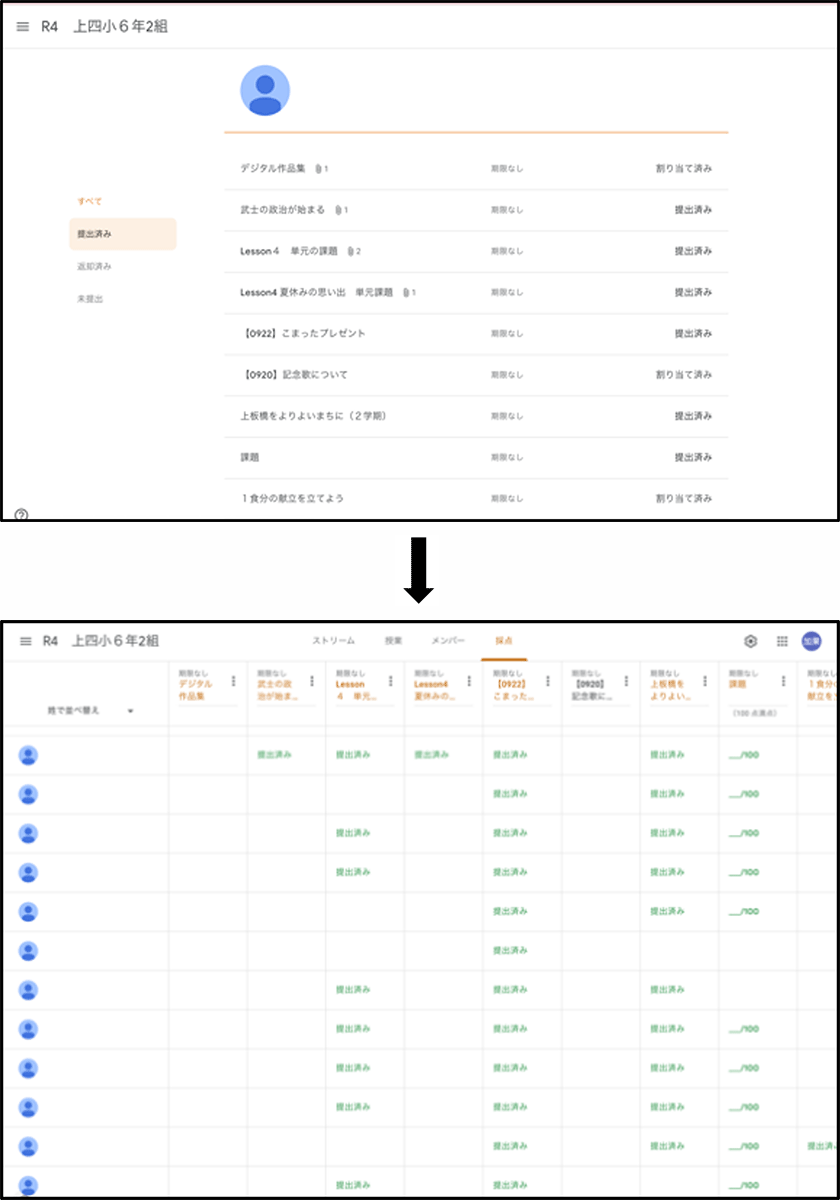

また、一人一人のさまざまな情報を蓄積することで、1単位時間だけでなく、単元を通して、また学期を通して、さらには1年間を通した一人一人の学びの成長を客観的に把握することも可能となります。そして、一人一人に最適な指導のてだてを考え、成長を支援することができます。

終わりに

2回にわたり「時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化」について事例をもとに紹介してきました。やはりポイントは以下の2点です。常におさえておきましょう。

大切なことは、蓄積したデータをどのように活用するのかという目的をしっかりともつことです。ICTの特性や強み②を意識し、子どもたちの学びをより豊かなものにできるよう、ともに取り組んでいきましょう。

【著者プロフィール】

公立小学校の講師、教諭、主任教諭を経て、令和3年度文部科学省初等中等教育局GIGA StuDX推進チームに所属し、全国のGIGAスクール構想の推進のために活動。GIGAスクール構想の理念とICT活用の在り方等を全国に発信してきた。今年度は、学校現場に戻り、6年生の担任としてICT活用の実践に取り組んでいる。