第6回 「空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報の共有(双方向性)」②

東京都板橋区上板橋第四小学校主任教諭

はじめに

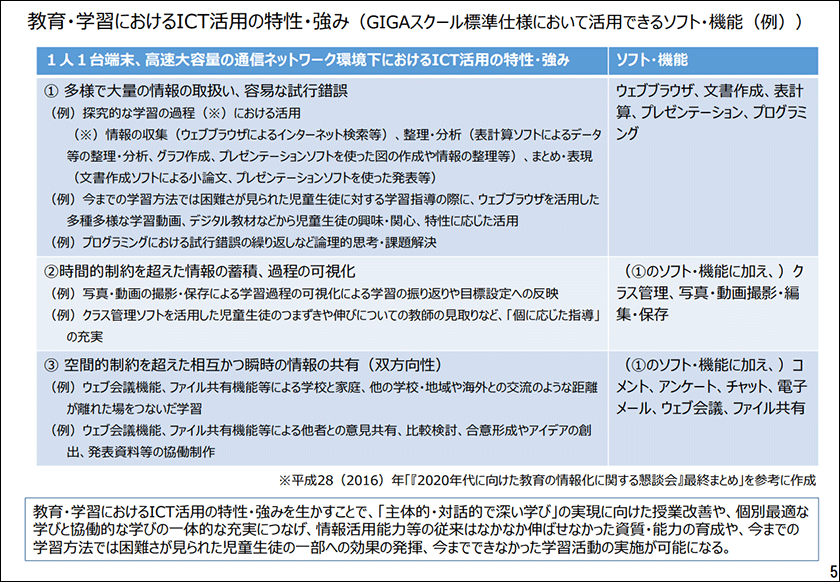

再度、「教育・学習におけるICT活用の特性・強み」の表を掲示します。

出典:GIGA StuDX 推進チームの取組 新学習指導要領とGIGAスクール構想の関係(文部科学省 令和3年5月12日)

※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFファイルを開きます。

今回も前回に引き続き、③の「空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報共有(双方向性)」について述べます。

ICT端末の「共同編集」機能を活用することで、互いの考えを共有し、学び合う場の設定が容易になります。その様子を3つの実践(①学習課題・問題作り、②学習のまとめの作成、③個人思考の共有)にてご紹介します。

①「共同編集」機能を活用した学習課題・問題作り

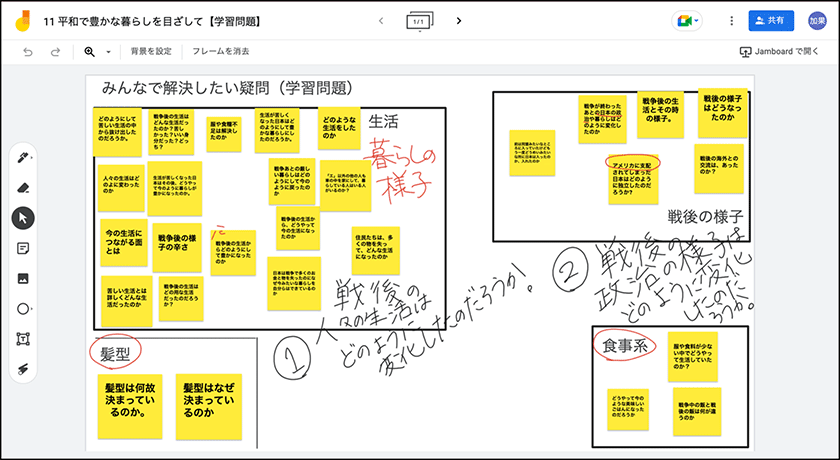

Google Jamboardの「共同編集」機能を使い、各自の考えを共有することで、クラスの学習課題・問題を作ることができます。ICT端末が導入される前は、黒板や付箋紙などを使って行っていた学習活動です。それらと異なることは、自席で他者の考えをじっくり読むことができるという点です。そのため、同じ意見どうしをまとめたり、書き込んだりする「共同編集」が容易にできます。

社会科の学習課題、学習計画を考えている場面における活用例。複数の資料から、一人一人が考えたい疑問等を付箋に書き、同じ疑問でグループを作成。なお、この活動は、国語科の物語文を読み、初発の感想から学習問題を作成する際にも活用することができる。(Google Jamboardを使用)

②「共同編集」機能を活用した、学習のまとめの作成

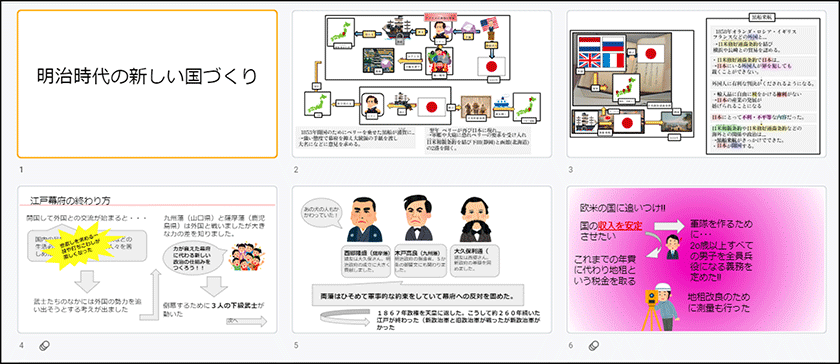

画面はGoogleスライドを使用したもの

これは、グループが社会科の学習で作成したスライドで、クラスで立てた学習課題について教科書を読んで調べ、わかったことをまとめたものです。一人一人が資料から読み取ったことをメモします。メモをとったことをグループで共有し、分類整理を行い、1つのスライドで「共同編集」することを通して、「前の時代からの変化はここかもしれない」「この資料とこの資料がつながるかもね」「これがキーワードになるかも」などの対話が生まれ、学習が深まっていきます。

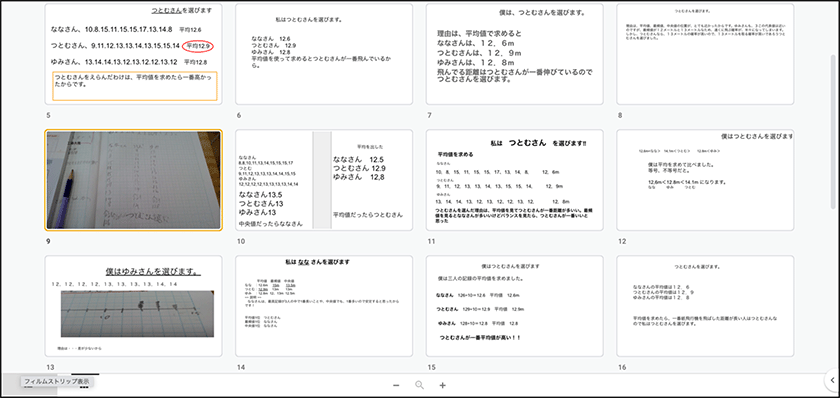

③「共同編集」機能を活用した個人思考の共有

Googleスライドを用いた事例を紹介します。まず、1つのスライドデータにクラスの人数分のシートを用意し、一人一人が自分の考えを書き込めるようにします。それらの考えを共有することで、その時間の学びを深めるという活動も考えることができます。

上の画面は算数科の自力解決の際に、自分の考えを書き込んでいる様子です。

ノートに考えを書いてから写真で掲載している様子も見られると思いますが、表現の仕方は自分で選択しています。自分の表しやすい方法を選択するよう声をかけています。自分のスライドの書き込みが終わった後、児童は友達の考えを読み、「自分と同じ!」「自分とは違う考え方だけれど、納得する!」など、主体的に友達の考えから学ぼうとする姿が見られます。「共同編集」機能を活用しデータを共有することで、互いの考えから学び合うことのできる場(きっかけ)を設定することが容易になります。

終わりに

このように、「空間的制約を超えた相互かつ瞬時の情報の共有(双方向性)」というICTの特性・強みを生かすことで、互いの考えを共有し、学び合う場の設定が容易になります。ただし、目的や意図が必要です。学び合う場の設定をし、何をさせたいのか、どのような活動につなげたいのかという、教師の意図が必要です。ここでいつものポイントを押さえましょう。

ICTの特性や強み③の特徴を意識し、子どもたちの学びをより豊かなものにできるよう、ともに取り組んでいきましょう。

次回は、家庭学習×ICTの実践についてお届けしたいと思います。

【著者プロフィール】

公立小学校の講師、教諭、主任教諭を経て、令和3年度文部科学省初等中等教育局GIGA StuDX推進チームに所属し、全国のGIGAスクール構想の推進のために活動。GIGAスクール構想の理念とICT活用の在り方等を全国に発信してきた。今年度は、学校現場に戻り、6年生の担任としてICT活用の実践に取り組んでいる。