第8回 「家庭学習×ICT活用」②

東京都板橋区上板橋第四小学校主任教諭

はじめに

前回に引き続き、今回も「家庭学習×ICT活用」の方法やポイントを紹介します。前回は連絡帳の代替などの実践をお届けしました。今回は、家庭学習×ICTと日々の授業を関連させた活用方法、ポイントについてご紹介します。

共同編集機能を用いた家庭学習

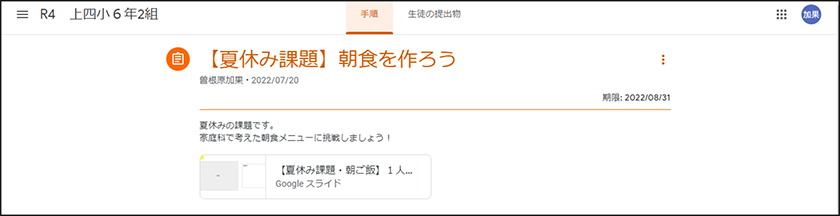

これは、夏休みの課題を出した時の画面です。

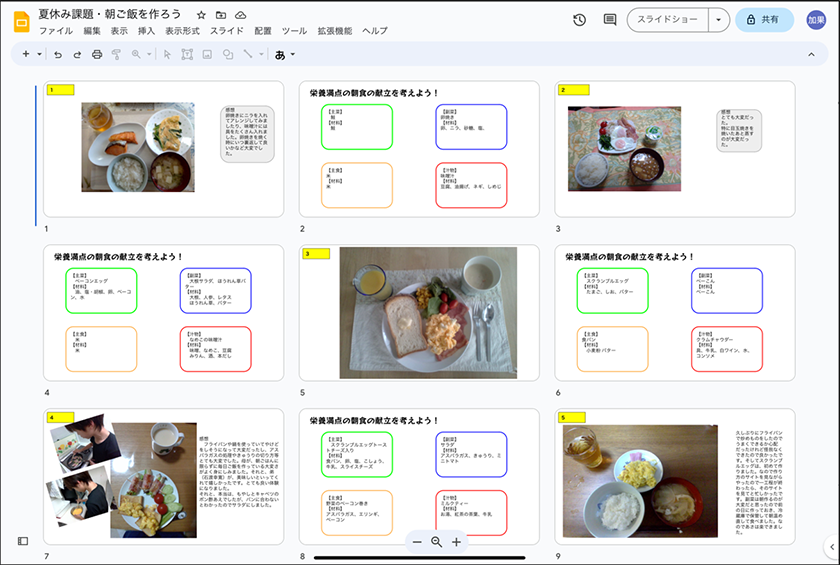

1学期の家庭科の学習で、朝食のメニューを考える学習活動に取り組みました。当時は、まだコロナ渦中で調理実習には取り組むことができなかったので、1学期に作成したメニューを夏休みに家庭で調理するという課題を出しました。今までであれば、ワークシートを配布し、写真や感想を書いて提出するという活動が行われていたと思います。今回の宿題では、第6回で紹介した、共同編集機能を用いて、それぞれの取り組みが見えるようにしました。(下の画面)

なぜ共同編集機能を取り入れたのでしょうか。

・「うちの子、夏休みの宿題、どう取り組んでよいかわからなくて困っていました。」

・「この夏休みの宿題は、どう取り組んだらよかったのですか。」

これは、夏休み明けに保護者のかたがたから聞こえてくる声です。そこで、一人一人の児童の取り組みが孤独にならないように、互いにどのように取り組んでいるのかが見えるような場面を設定しようと考えたのです。

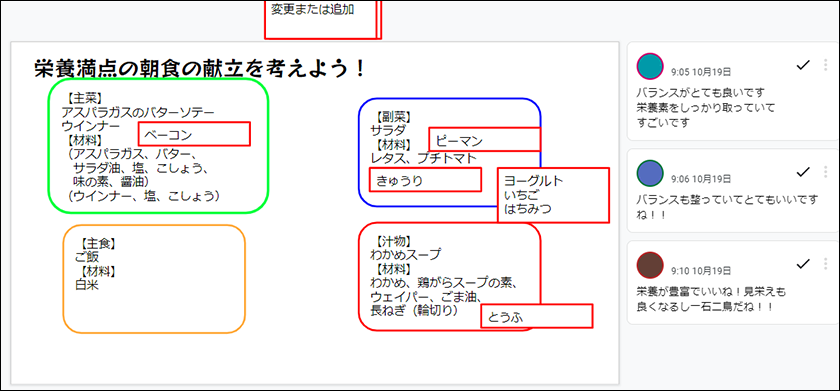

また、共有することで、2学期には自分の献立と友達の献立を比較し、栄養バランスやいろどりなどに注目して再検討する姿も見られました。

※上の画面は夏休みの課題で調理実習に取り組んだ様子。下の画面は共有し、考えを交流したことによって、変更や追加した学びの軌跡が記されている様子。

学習支援ソフトを用いたシームレスな学び

学校と家庭の学びのシームレス化を実現する手だてとしてICT端末は効果的です。

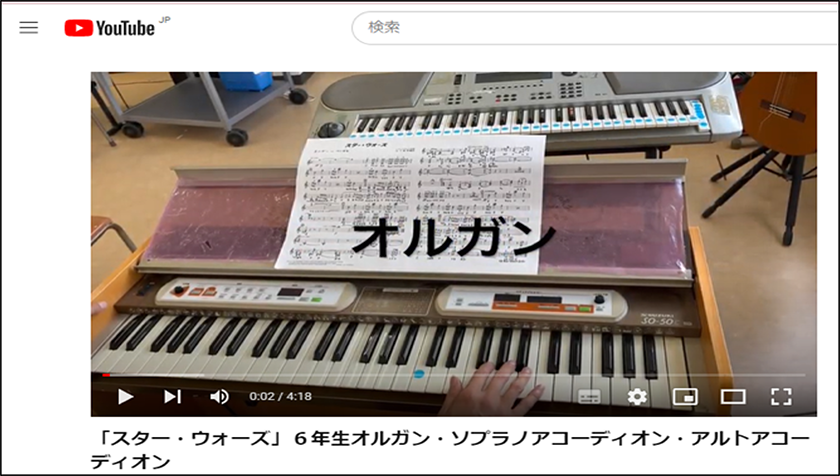

下の画面は、音楽科の実践の時のものです。

自分が担当する楽器を練習してくることを夏休みの宿題として出しました。一つ一つURLをクリックすると音楽専科の先生が演奏している動画を見ることができます。

練習で困ったときには、この動画を視聴することで、自分の課題に取り組むためのヒントを得ることができます。さらに、2学期以降の練習の際にも、この動画を何度も見直しながらよりよい演奏をしようと練習に取り組む姿も見られました。

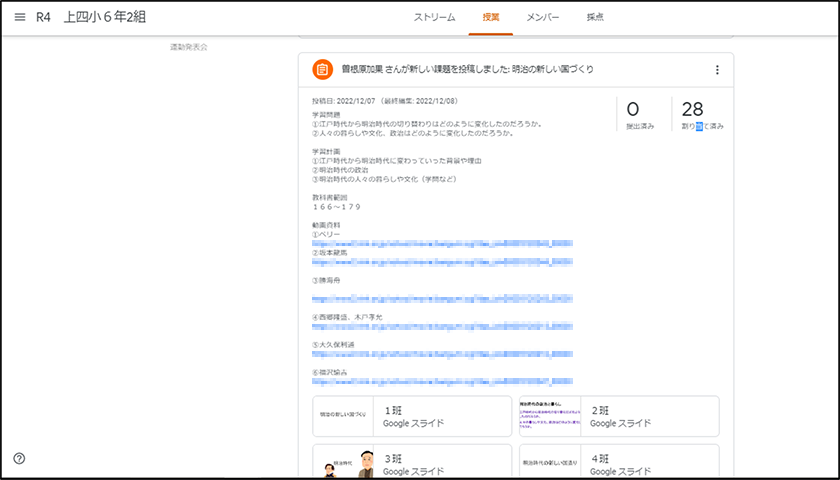

また、社会科の学習では、動画による学習教材を学習支援ソフトに貼り付けています。授業だけで学びを完結するのではなく、自分の学びに不足していると感じている部分について、家庭で視聴し、気づいたことをノートやICT端末に記録し、さらに授業で気づいたことをもとに話し合う姿が見られました。これは、社会科だけでなく、体育科等でも活用できると考えられます。つまり、学習支援ソフトを活用し、学びの場を広げることで、学校の学びと家庭での学びをシームレスにつなげることが可能になるということです。そうすることで、自己の学びを広げたり深めたりすることが可能になるのではないでしょうか。

終わりに

このように、ICT端末を家庭でも活用することで、家庭と学校の学びのシームレス化を実現することが可能となると考えています。その際に大切なのは、目的や意図を明確にもつことです。ねらいとICTの特性・強みが掛け合わされた時、今までは難しかった学習活動が可能となります。

なお、今回までに紹介した実践事例以外にも「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」活かせる1人1台端末の活用シーンが、文部科学省のウェブサイト StuDX Style に掲載されています。ぜひご参照ください。

【著者プロフィール】

公立小学校の講師、教諭、主任教諭を経て、令和3年度文部科学省初等中等教育局GIGA StuDX推進チームに所属し、全国のGIGAスクール構想の推進のために活動。GIGAスクール構想の理念とICT活用の在り方等を全国に発信してきた。今年度は、学校現場に戻り、6年生の担任としてICT活用の実践に取り組んでいる。