第4回 子どもの変容はどこから?

―「心に位置づけられている人」― ②

|

神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |

前回の体験談から、子どもの変容はどう起こるのか、考えていただけましたか。

幼いAさんは、その時「私のためにここまでしてくれる先生」と気づき、先生への認識(先生理解)が変わっています。なぜ、Aさんはそう思えたのでしょうか。それはAさんが、自分が疑われる追い詰められた状況のなかで、変わらず自分を支え続けてくれた先生の大切さに気づいたからです。相手を大切に思えるのは、自分を大切に思えるからです。Aさんは先生との関係を通して自分の大切さを実感します。大切な自分に気づいたからこそ「先生を悲しませることをやめよう」と自らを変容させようとしたのです。これが人の成長と変容の原点です。互いが大切だと実感できる関係性こそが、人を自らの力で成長させるのです。それを私は「自他の尊厳の実感」と呼んでいます。

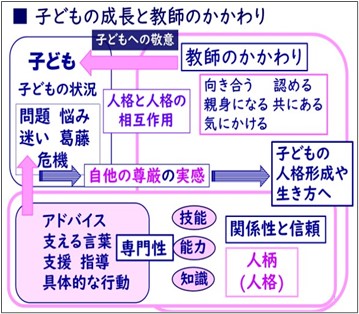

上の図は、集積した多くの大学生の体験談から作成した子どもの成長と教師の関係を示す概念図です。子どもは教師の知らない事情や問題を抱えています。子どもの成長につながった教師の関わりは、右上の「向き合う」「認める」等です。教師はあきらめず真摯に関わり続けます。それは「子どもへの敬意」がなければできないことです。これは専門能力というよりも、「人柄」に組み込まれた資質が染み出たものでしょう (図は人柄の機能をピンク色の太線で囲んでいます) 。成長を導いたものはそれだけではなく、左下の「アドバイス」「具体的な行動」等です。これが教師の専門的な「技能」「能力」「知識」であり、信頼関係のなかで教師の「人柄」に包まれて子どもに届きます。こうした「人格と人格の相互作用」のなかで、子どもは自他の大切さ(自他の尊厳)に気づき、よい方向に自己を変容させて、人格を形づくっていきます。

今回は、教師の原点に返ったような内容でしたが、先生がたが、今悩んでおられることから少し離れて、別の視点から現場実践を振り返るきっかっけになれば幸いです。

【著者プロフィール】

神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。

【略歴】

22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。

【著書】

「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)