提言「はじめてのGIGAスクール実践」(5)

東京学芸大学教授

東京学芸大学教育学部・教授 博士(工学)。総合教育科学系教育学講座学校教育学分野に所属。独立行政法人教職員支援機構客員フェロー(2020年~)。教育工学、教育方法学、教育の情報化に関する研究に従事。中央教育審議会臨時委員(初等中等教育分科会)(2019年~)、文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」委員(2020年〜)、「ICT活用教育アドバイザー」(2020年〜)、「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」座長代理(2021年~)等を歴任。

〈小学校教科通信 2021年5月号より〉

5. 情報のデジタル化や情報共有から、「活動」共有へ

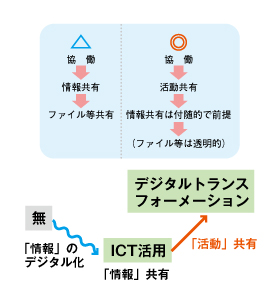

最初のICT活用は、とにかく情報のデジタル化です(図2)。文字をキーボードで入力する、デジタルカメラで撮影する、端末画面で手書きしたものをデジタルデータとして保存するといった活動がこれにあたります。これらを保存して、再利用するのが最も基本的な活用です。

続いて、こうして保存したデータを、先生や子どもの間で共有することになります。例えば、お互いのデータを共有して学習状況を把握するなどして、その後の学習に生かしていくことが考えられます。図画工作で作った作品を写真に撮って保存しておき、翌年度以降に後輩がそれを鑑賞し、創造の幅を広げていくといった活用も考えられます。

ただし、このあたりまでは従来の環境でもできたことですので、「なぜICTを使うのだ、紙のほうが早いではないか」という議論になりがちです。それが、図2で「無」のスタートから「ICT活用」に向かう矢印が少し右下がりになっている理由です。

その先には、一つのワープロや表計算のデータを複数人で共同編集するとか、チャットで常に情報共有ができるとか、カレンダーでスケジュールが共有されるとか、クラウドの特徴である「情報」共有が極めて活動に近いところで行われる「活動」共有の段階があります。この段階には「気がついたら、そうなっていた」ということが多く、そうなるには、先生自身がこうした活用に慣れていることが基本となります。前述のとおり、現在のクラウドサービスは操作は簡単なのですが、従来のICT活用のイメージからは概念の転換が求められますので、まずはクラウド活用に慣れていく必要があります。「活動」共有の段階、すなわち「デジタルトランスフォーメーション」は、クラウドに慣れている人が引き起こせる領域になります。

6.「ラクで便利」だから始める

授業での効果的な一人一台端末の活用というのは、なにも学力向上に必要というだけではありません。学習教材や資料を電子的に配布するのも、立派な活用です。白黒ではなくカラーで、臨機応変にタイミングよく、全ての子どもに一斉に、あるいは一部の子どもにピンポイントで、資料等を配布することが簡単にできます。「あらかじめ印刷したのに使わなかった」とか、授業中に「印刷しておけばよかった」と悔やむとか、「花崗岩と玄武岩の違いが白黒プリントでは見分けがつかない」とか、こうした困りごとが解消されます。

そもそも、授業だけで効果的に使おうと考えずに、学級活動、特別活動、生徒会活動、単なる連絡など、全員が端末を持っていることを生かせば、多くの活用シーンが浮かびます。クラウドですから、職員室で資料やプリント等を保存しておけば、教室で子どもが自分の端末で見たり、ダウンロードをしたりできます。実際に使うサービスとしては、Google ClassroomやMicrosoft Teamsがわかりやすくて簡単です。

最近の演奏家は、タブレット端末にあらゆる楽譜を保存し、必要に応じてすぐに呼び出して演奏を楽しむそうです。端末と無線でつながったフットペダルで譜めくりもできるので、両手を使うギターやウクレレでも演奏しやすいとか。これで演奏力が向上するかといえば、直接的な影響は少なそうです。しかし、演奏家にとって「ラクで便利」だから活用が進むのです。学校でも、こういうイメージで活用していくことが重要だと思います。