提言「はじめてのGIGAスクール実践」(4)

東京学芸大学教授

東京学芸大学教育学部・教授 博士(工学)。総合教育科学系教育学講座学校教育学分野に所属。独立行政法人教職員支援機構客員フェロー(2020年~)。教育工学、教育方法学、教育の情報化に関する研究に従事。中央教育審議会臨時委員(初等中等教育分科会)(2019年~)、文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」委員(2020年〜)、「ICT活用教育アドバイザー」(2020年〜)、「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」座長代理(2021年~)等を歴任。

〈小学校教科通信 2021年5月号より〉

4. 基本的な操作・情報活用スキルを指導する

「子どもは使っているうちに自然とICT の操作を覚える」というのは、よい考えではありません。試行錯誤しながら「なんとなく使える」ようになるだけのことで、ワープロで行頭を確実にきれいに揃えるとか、表計算ソフトで関数を使って効率的に計算するとか、データサイズを意識するとか、そういったことは指導する必要があります。一度指導すればずっと使えるスキルですので、適切な発達段階で指導していきましょう。

本学の2年生188名へのアンケート結果では、パソコンが「とても得意」と回答した学生はわずか2.1%で、最も多かったのは「どちらかといえば不得意」で54.3%でした。現在の大学生が、義務教育段階でいかにICTスキルを学んでいないかを示していると思います。新学習指導要領の総則によれば、コンピュータ等の情報手段の基本的な操作の習得は小学校で行うことになっていますし、その後も、技術・家庭や総合的な学習の時間などで学んでいくことになっています。

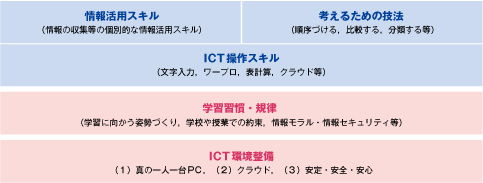

このような現状を踏まえると、まずは最も土台となる「ICT環境整備」に続いて、学習に向かう姿勢づくりや情報モラル・情報セキュリティといった「学習習慣・規律」に関わる指導が必要となります(図1)。その次に、文字入力やワープロ・表計算ソフトの活用といった「ICT操作スキル」の学習が必要となるでしょう。そのうえで、 ICT操作スキルを発揮させつつ、情報を収集したり、整理・分析したりする「情報活用スキル」や、学習指導要領の総合的な学習の時間に示されているような「順序づける・比較する」といった「考えるための技法」を指導していくことになるかと思います。これらは、情報活用能力のうち、特に基盤となる部分に位置付くと考えられます。

こうした基礎的なスキル等を学びつつ、実際の各教科の授業でもICTを活用していく、という両輪走行が必要かと思います。スポーツに例えれば、図1にあるようなスキル等の学習は「筋トレ」や「ミニゲーム」であり、実際の授業でのICT活用は「試合」や「大会」といえるかもしれません。両者を上手に組み合わせることで強くなります。