第3回 「はじめに言葉ありき」ではなく「はじめに言いたいことありき」

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

ベトナムからの転校生・ミンさんをクラスに迎えたカトウ先生。ひと安心しつつも、日本語指導の先生にお任せになっていることをハヤシさんに指摘されて......。

カトウ先生:そうそう、この前、ハヤシさんに言われて、空いた時間にミンさんの受けている日本語の授業を見にいってみたよ。

ハヤシさん:あ、そうなんだ! 大学時代と変わらずフットワーク軽いねえ。どうだった?

カトウ先生:うん、それがさ......僕が思っていた日本語の授業とぜんぜん違ってたんだ。

ハヤシさん:そうなんだ。どう思ってたの?

カトウ先生:いや、ずっとさ、英語の授業のイメージがあったんだよね。「今日は不定詞をします」「不定詞とは、"to+動詞の原形"で......」みたいな感じで進む文法の授業のイメージだったんだけど......ぜんぜん違っていたんだ。

ハヤシさん:あ、そうそう。そうなんだよね! どんな授業だったの?

カトウ先生:ええとね、最初、うちのクラスの時間割表を使って、教科の名前をやっていたんだ。「こくご」「おんがく」「しゃかい」とか......で、その時間に使っている教科書の表紙を見せながら、一緒に「これは?」「こくご!」とか「じゃあこれは?」「おんがく!」と、当てっこしたりしていて。そのあと「こくごは好き?」とか「おんがくは好きですか?」と好きな教科を話したりしていてすごく楽しそうだった。ミンさんがあんなに生き生き日本語を話しているのを初めて見たよ。

ハヤシさん:へえ、いいねえ!

カトウ先生:それに、そのあとがすごくおもしろかったんだ。実はずっとミンさんはね、「こくごは嫌い」「しゃかいは嫌い」って言っていたんだ。先生が「どうして?」と聞くと「むずかしい! 嫌い!」と言っていて。で、「たいいく、好き。おんがく、好き」「むずかしいじゃない(むずかしくない)」と言っていたのね。

ハヤシさん:うんうん。

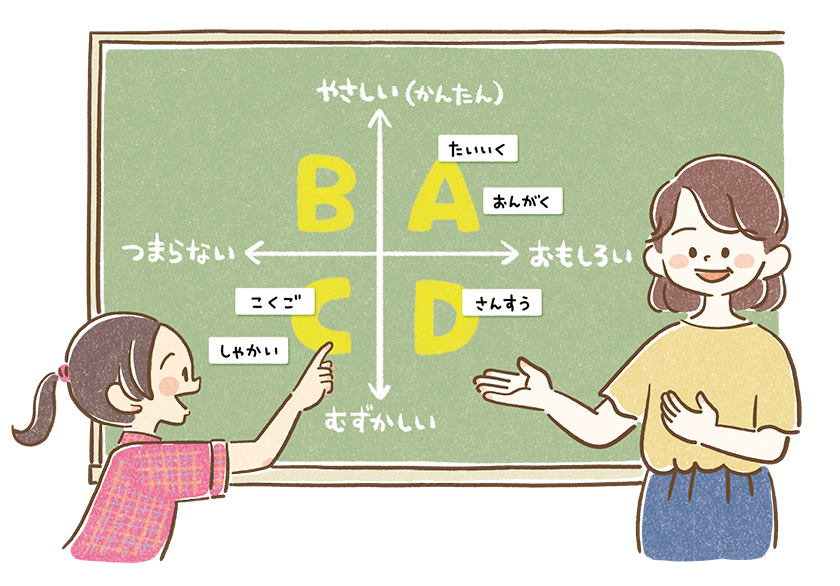

カトウ先生:そしたら先生が、黒板にね、「かんたん―むずかしい」と「おもしろい―つまらない」っていう2本の軸を交差させて(イラスト参照)、A、B、C、D の4つの象限をつくったの。

ハヤシさん:うんうん。

カトウ先生:それで、教科書を出しながら「これはどこ?」って聞くの。そしたらミンさんが、指でAとかBをさすのね。で、Cの中に「こくご」、Aの中に「たいいく」というように、どんどん入れていくの。

ハヤシさん:「おもしろい」「つまらない」や「かんたん」「むずかしい」で教科を分けるんだ。ミンさんの気持ちを出せていいね。

カトウ先生:ミンさんはAとCにほとんどの教科を入れたの。でもDに1つだけ「さんすう」を入れたんだ。そしたら、日本語の先生が「〈かんたんで、おもしろい〉そうだねえ......わかる!」「〈むずかしくて、つまらない〉うんうん、あるよねえ......」と言いながら、「大人になるのに大事なのはどこですか?」ってミンさんに聞いたの。ちょっと難しかったから、先生はスマートフォンの翻訳機も使ってベトナム語で見せたりしていたけれど。そしたらミンさんがさ、「ううん」って考えて......。

ハヤシさん:へえ......。

カトウ先生:「ここ」って、Dをさしたの。で、「どうして?」って先生が聞いたら、先生の翻訳機を使ってベトナム語で応えて、先生がそれを見て日本語で、「うんうん、『大事です』『だから勉強したいです』なんだね」って。最後に、先生が「ここが増えるといいね」って。すごく簡単な日本語だったんだけど、「あんなことできるんだ、考えられるんだ」って感心しちゃったよ。

ハヤシさん:その先生、すごいねえ。

カトウ先生:うん、ミンさんの「大事です」って、言葉の辞書的な意味の勉強だけじゃなくて、その中に何を込めていたかを考えてみると、あの「大事です」の言葉は深かったよ。日本語の授業って、あんなに限られた言葉でも、いろんなことを子どもから引き出せるんだなって。自分の授業でも、みんなに対してそういう意味を込めた発言を作り出せていたかな、それをしやすい活動をつくれていたかなって、振り返って少し反省してしまったよ。

ハヤシさん:あはは。うまく生かしていけるといいね。カトウさんもがんばらないとね!

カトウ先生:だね。

「日本語指導」という言葉を聞くと、多くの人は自分の外国語学習経験もあって、「語学」の学習、とくに文法や語彙を覚えた記憶を思い出し、それをイメージします。しかし、「教室の外に出ればその言葉にいっさい触れなかった」あの頃の外国語学習と比べると、子どもたちは毎日、教室をはじめ、生活の中で日本語のシャワーを浴びていて、たくさんの表現に触れています。その点で、多くの人が「外国語」として学んだ語学学習とは大きく異なっています。であれば、例えば「○○の語彙が少ない」「てにをはができていない」というようなことばかりを捉えて、延々とドリルやプリント学習をするのではない発想も必要となってきます。

カトウ先生が目の当たりにしたように、子どもたちの生活を持ち込みながら、豊かな流れの中で言葉を知ること、限られた言葉の中で考えたり、考えた自分の意見をたどたどしくても表現したりする機会をつくることはとても重要です。

その点で「はじめに言葉ありき(言葉を知ってからそれを使う)」ではなく「はじめに言いたいことありき(使いながら言葉を知っていく)」なのです。

特に、ミンさんがしていたように、「選ぶ」「指し示す」などで意見を述べる活動をつくることは、手がかりが増え、焦点が絞られて言葉にもしやすくなります。場合によっては言いたいことを翻訳機に通して、それを改めて先生のほうで「こういうことを言いたいなら、こういう表現もいいよ」と、本人が知っている言語の力の範囲を考えながら表現を整えてあげることも重要です。

日本語指導は、大きく「①サバイバル日本語(ひとまず学校の中で適応ができるように、挨拶や安全、学校の場所の名前などを学ぶ)」「②文型や語彙の基礎を学ぶ」「③教科と日本語を合わせながら学ぶ」に分けられることが多いです。

ただ、①が終わってから②、その後に③と区分しすぎるものではないことにも気をつけたいものです。特に、①が終わった後は、時間を工夫しながら、割合を変えながら、②と③を混ぜていくことも重要です。

第1回でも触れましたが「日本語ができない」ことは「何もかもできない」ことを意味しません。本来もっている考える力を引き出し、限られた言葉の中でもそれを表現できるようにしていくことを促すことで、「のびしろ」もたくさん増えていきます。

また、考えたことを表現することは、教科の学習につながるものでもあります。カトウ先生が最後に話していたように、体験や操作の中で表現ができることは、日本語を学んでいる渦中にいる子どもたちにとってだけではなく、どの教室でも、どの子どもたちにとっても、ありがたいものかもしれません。

【著者プロフィール】

言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。