第4回 クラスの授業を磨いていくことは、なにも特別なことではない

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

日本語教室の授業を見学して、ミンさんだけではなく、誰にでもわかりやすい授業をしようと考えたカトウ先生。カトウ先生が考えた授業とは......。

カトウ先生:ハヤシさん。前に見学した日本語の授業を参考にして、ちょっとクラスでも取り入れていることがあるんだよ。

ハヤシさん:へえ! どんなことをしているの?

カトウ先生:そうだね。ミンさんだけを何とかしようとするんじゃなくて、みんながわかるように、というのを目ざして授業を工夫しようと思ったんだ。

ハヤシさん:へえ......。

カトウ先生:理科で「もののあたたまり方」※の授業をしたんだ。ちなみにさ、ハヤシさん、ものを熱で温めると、どういうふうに温まると思う?

ハヤシさん:え。そりゃあ、火に近いところからじゃない? じわって。

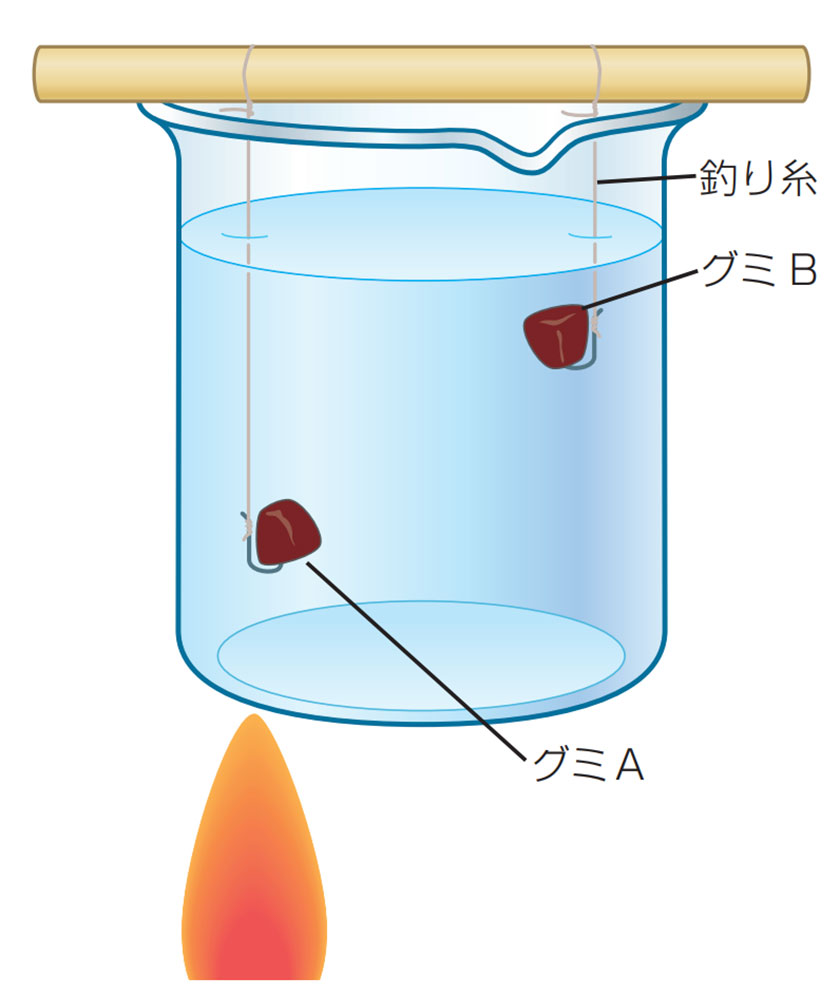

カトウ先生:フッフッフ。そうだよね。金属の板なんかだと、確かにそう。だんだん熱が広がっていくよね。じゃあ、これはどうかな?(図1)

図1

ハヤシさん:やっぱり火に近い底のほうからじゃない?

カトウ先生:それを確かめるためにね、グミを2つつるしたんだ。さて、ハヤシさんに問題です。AのグミとBのグミ、どちらが速く溶けると思いますか?

ハヤシさん:ええ? A......でしょう。

カトウ先生:これ、実際にやってみるとBのほうが速く溶けるんだよ。

ハヤシさん:えっ、なんで!?

カトウ先生:どうも予想と違うよね。みんなも不思議に思って、ミンさんもびっくりしてたんだよ。それで、「水はどこからあたたまるのか?」「あたたかいのはどう広がるのか?」を考えてもらったんだ。

ハヤシさん:これは......考えたくなるね。理由を説明するのは難しそうだけれど......。

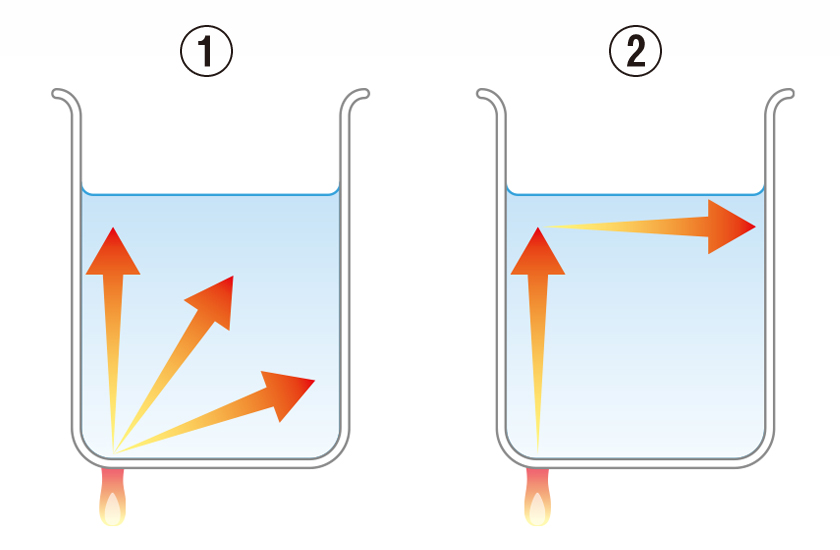

カトウ先生:うん、ミンさんだけじゃなくて、ほかの子どもたちも、たぶんみんな説明するのは難しいんだ。だから、ビーカーの中の水の温まり方を、矢印で書いてもらうことにしたんだ。

ハヤシさん:なるほど......。実際はどうなってるんだろう。

カトウ先生:で、みんなの矢印の図を集めながら、実際の温まり方は、①じゃなくて②の図になっていることを確認したんだよ。(図2)

図2

ハヤシさん:おもしろい! わかりやすい! カトウさんすごいね。考えたくなるし、疑問に思って考える道筋がしっかりあるし、あと、先生としての伝え方、子どもが考えを出す方法もたくさん入っている。

カトウ先生:そう、ミンさんも入れるし、なにより「みんなが参加できる」ようになるんだなと思ったんだ。ミンさんも自分なりの矢印を書きながら考えていたのが見えたし、「あ、参加できている!」「考えている!」っていうのが見えたよ。

ハヤシさん:それが見えると、日本語を学んでいる最中でも、考えていることがしっかりと把握できるから、ちゃんと学びを評価できるよね。

カトウ先生:本当に、そうなんだよ。

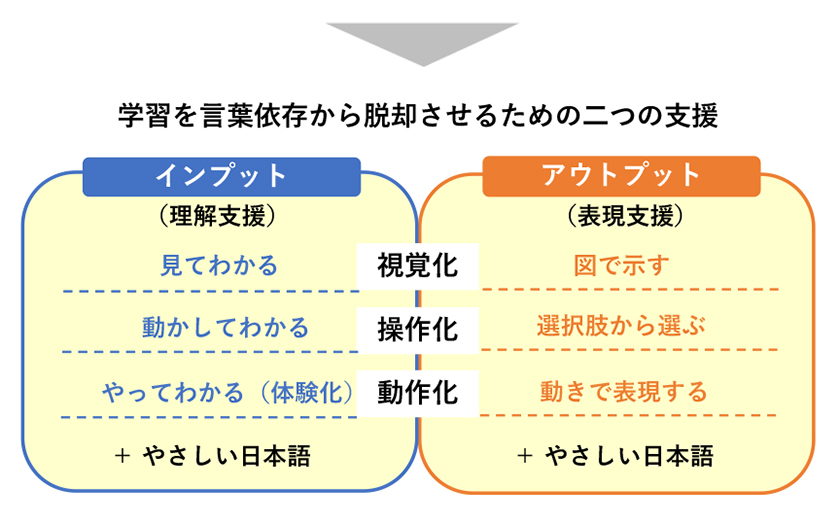

日本語教室の中でではなく、ふだん在籍するクラスの中で、学習に参加するということを考えたときに、何が必要になるでしょうか。一般的に日本語を学習している子どもたちも参加できるようになるためには、学習が「言葉」依存になっているところを、できるだけさまざまな形にひらいていくことだといわれます。

例えば、教師から子どもに向かう矢印(インプットの際の理解支援)と、子どもから教師や周囲の子どもたちに向かう矢印(アウトプットの際の表現支援)に分けて考えてみると、次のようにまとめられます。

上のように分けて考えると、カトウ先生の理科の授業の「ビーカーの中のグミが溶ける様子を観察する」は、インプット場面における「見てわかる」「やってわかる」だともいえます。それをふまえて「水はどこからあたたまるのか?」「あたたかいのはどう広がるのか?」というシンプルな言葉で発問したところは、「視覚的にわかったものにやさしい日本語を加える」というものだといえます。また、考える場面ではビーカーの中に矢印を入れるようにしていました。これはアウトプット場面における「図で示す」ものです。また、「①じゃなくて②の図が正しい」は、アウトプット場面における「選択肢から選ぶ」ことで、概念を選んだうえで言葉にしているといえるでしょう。

このように、言葉に依存しがちな授業を言葉以外の要素にひらき、そのうえで教師も子どもも、それを言葉(やさしい日本語)で説明するようにすることは、多くの子どもたちが参加できる授業につながっていきます。

また、何よりも重要なのは、カトウ先生が「知的にワクワクする」授業を展開したことです。子どもたちが何かを知り、理解するためには、その授業に「豊かな文脈(流れ)」が存在していることが重要です。「知的にワクワク」というのはそうした「豊かな文脈」を生み出します。いくら理解支援や表現支援をしていても、それが授業という場において知的好奇心を揺さぶるものでなければ「話したくなる」「知りたくなる」ものにはならないでしょう。

また、それは、なにも特別変わったことではなく、実は、ふだんから先生たちが「みんなで伸びていく」ために模索していることや取り組んでいることと大きく変わらないことで、「外国につながる子ども」がいる中でも同じなのです。「学びに文脈をつくる(文脈化)」ということを進めながら、インプットとアウトプットを助けるように学習活動を視覚化、操作化、動作化をしていくことは、クラス全体が盛り上がり、さまざまな子どもたちがみんなでそれぞれの経験の差や言葉の差を埋めながら、重ねあわせながら、伸びていくことにつながっていきます。

※今回の内容は、教育出版ウェブサイトの「小学校理科 WEB授業実践ライブラリ 授業のヒント 第4学年『もののあたたまり方』」を参考にしました。もとのアイデアにどう加筆しているか比べてみると、より「日本語を学んでいる子どもたち」がいる中での支援の方法が見えてくると思います。

【著者プロフィール】

言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。