第5回 手がかりを増やし、挑戦を諦めない!

─学校と社会での成功に向けて言葉を伸ばす

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

日本語教室の授業を見学して、ミンさんだけではなく、誰にでもわかりやすい授業をしようと考えたカトウ先生。今回はその授業をめぐって、さらにハヤシさんに疑問を投げかけます......。

カトウ先生:ハヤシさん、ちょっと疑問があるんだけど。

ハヤシさん:うん、どうしたの?

カトウ先生:この前、理科の授業を工夫したこと(第4回参照)で、ミンさんも学級の授業に参加しやすくなったことがあったよね。「日本語がまだしっかりできていなくても授業に参加できるようにすること」は大切だと思う。ただ、同時に「日本語を伸ばしていくこと」もやっぱり大事だと思うんだ。でも、どうやったら両立できるのか、ちょっとわからなくなっていて。

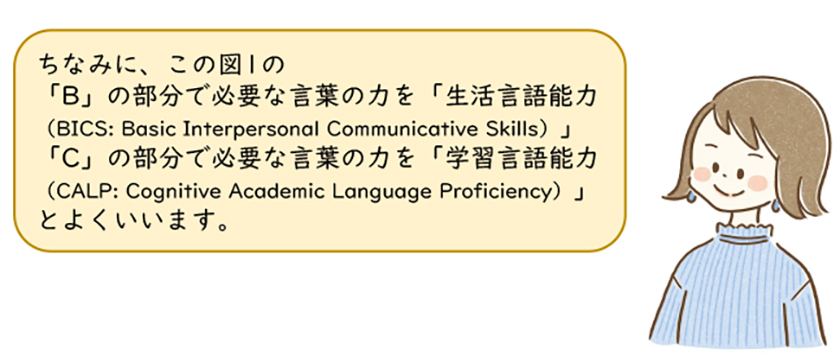

ハヤシさん:確かにそうだね。その点でいうとよく「おしゃべりの言葉は1、2年でできるようになるけれど、勉強に必要な言葉は5年から7年はかかる」っていわれるよ。

カトウ先生:そうなんだ! ううん、おしゃべりの言葉と勉強に必要な言葉......話し言葉と書き言葉っていうこと?

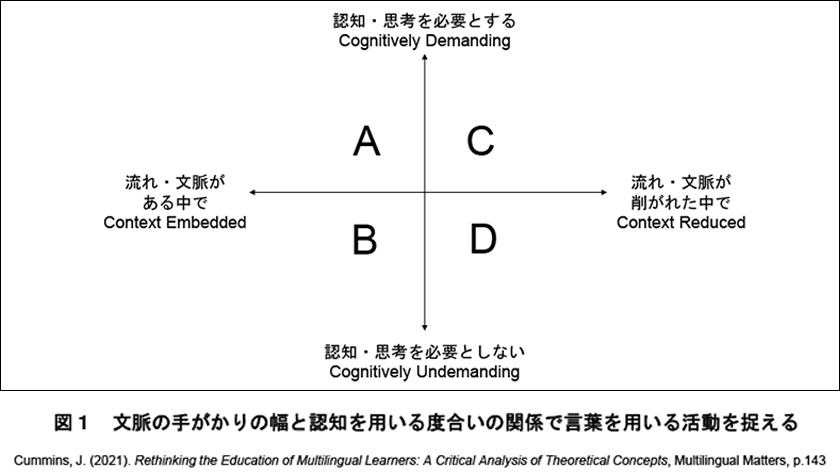

ハヤシさん:一概にそういうわけではないみたい。こんな感じかな?

カトウ先生:もうすこし詳しく教えて。

ハヤシさん:つまりさ、友だち達とのたわいないおしゃべりとか、買い物で「これください。」みたいな会話をするのは、この図でいうと「B」だよね。「買い物をする」ということは、何をすればいいかという流れがわかりやすいし、深く考えたりする必要もない。

カトウ先生:確かにそうだね。

ハヤシさん:でも、「突然渡された資料を読む」とか、「あまりよく知らない分野の論文を読む」とかになると、流れがよくわからないうえに、内容について考えることが必要でしょう。これは「C」にあてはまるよね。

カトウ先生:なるほど。同じ日本語でも、「身近な場面かどうか」とか、「考えることが必要かどうか」とか、そういうことで、難易度が変わってくるのか!

ハヤシさん:そうそう。だからミンさんにとっても、Bは案外易しいし、Cは長いこと壁を感じることも多いんじゃないかな。まあ、私だってカトウさんだって、Cは難しいよね......。(笑)

カトウ先生:なるほどね。ううん、これ、「C」のところが教科の授業ってこと?

ハヤシさん:よくいわれるけれど......それは誤解されやすいところだと思うの。だって、この前のカトウさんが教えてくれた理科の授業を思い出してみると、どうかな。

カトウ先生:ええと......。確かに「認知・思考を必要とする」はあったと思うけど、「流れ・文脈がそがれた中で」ではなかったと思うよ。というか、いつもむしろ「どうやって流れをつくろうか」って思っているくらいだし。

ハヤシさん:でしょ? ビーカーの実験で「ふしぎ」をつくりだして、みんなでその意味を考えて、図をつくって考えて、そのうえで正しい図はどれかを、子どもたちどうしで話し合っていったよね。あの流れは、すごく「文脈があった」と思うの。

カトウ先生:そうそう、教師の仕事って「難しいことを学ぶために、考えの道筋をつくること」で、授業っていうのはむしろ、これでいうと「C」ではなくて、「A」だと思うんだ。もちろんいつもできているとは言わないけれどさ。

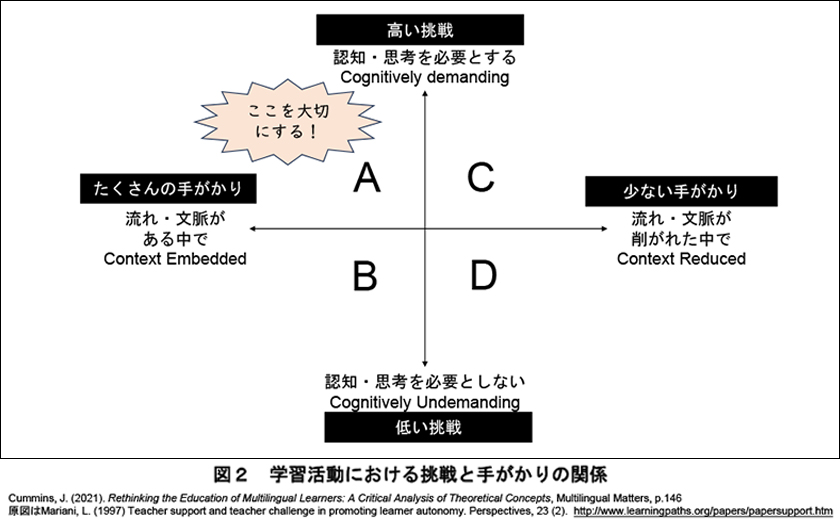

ハヤシさん:そうだね。それは重要で、カトウさんがやっていた理科の授業も、前に教えてくれた日本語の先生の授業も、「A」だったと思うんだ。この図は、さらにこういう捉え方もできると思う。

カトウ先生:なるほど!「A」っていうのは、つまり「〈たくさんの手がかり〉を用意して、子どもに〈高い挑戦をさせていく〉」ということか。これはよくわかる。できているかどうかはわからないけど、目ざしたいと思ってることだよ。

ハヤシさん:そして、それはやがて「C」のような力につながっていくと思う。

カトウ先生:そうか。僕の疑問だった「日本語がまだしっかりできていなくても授業に参加できるようにすること」と「日本語を伸ばしていくこと」は、別々の問題じゃなくて、むしろ連動しているっていうことか。「高い挑戦」ができる授業の中で、「たくさんの手がかり」をつくっていくことが、結果的に言葉が獲得されていくことにもつながる......。

ハヤシさん:そうだね。言語の習得って時間がかかるわけだしね。地道なサポートと、挑戦を忘れないっていうことだね。その点は、カトウさん自身だって、きっと私も、同じかもしれないけれどね!

外国につながる子どもに関わる教育のなかで、よく「おしゃべりができるようになったから大丈夫」と捉えられることが多いのですが、カトウ先生とハヤシさんの2人の会話で出てきたように、子どもたちの言葉の学びの目的は、単に「会話能力を身につける」というものではありません。そうではなく「学校という場、社会という場での成功につなげる」ということで考えていくと、「おしゃべりのその先」を考えていくことが重要です。

このように「おしゃべりができるようになったから大丈夫」ということでサポート体制が外されていき、結果的に学力が伸び悩むという事態が世界中で多くあったため、「いや、その先の学習の成功につながる言葉が重要だ」という意図で、40年ほど前にカミンズというバイリンガル教育の研究者によって「学習言語能力」という言葉がつくり出されました。しかし、一方で誤解も多くある概念です。

「学習言語能力」というと「C」そのものを「教科の授業」と捉えがちですが、ハヤシさんの言葉にあるように、「C」は「アカデミックな言語(文脈をそがれた、認知を多く必要とする言語能力)」であるかもしれませんが、それが「=教科の授業」ではありません。確かに「講義」という言葉からイメージされるような「情報の伝達一辺倒で手がかりも少ない」授業も残念ながら多く見受けられますが、少なくとも先生たちが「目ざしている」授業はそうではないはずです。

手がかりを多くし、子どもたちが高い挑戦をしていくことを大切にする「A」が重要だというメッセージは、先生たちが目ざそうとしてきたものと外国につながる子どもたちへの学習サポートとは、実は大きく異なるものではなく、同じ方向を向いていることを表しているのです(ただし、第4回で出てきたように、自分たちの用いる言語を言葉以外にどうひらいていくかという視点は重要です)。

また、「おしゃべりの言葉」といわれるので誤解されやすいのですが、「生活言語能力=話し言葉」、「学習言語能力=書き言葉」ではありません。ディスカッションのように、高い認知力を必要とする話し言葉(手がかりがあるディスカッションの場合は図2のAに、専門家どうしの会議で何の話かすらわからないディスカッションはCにあてはまるかもしれません)もありますし、交換日記や、板書をただただ写す行為のように、高い認知力を必要としない書き言葉(図のBやDにあてはまる)もあります。したがって、話し言葉も書き言葉も、どちらも時間をかけて伸ばしていく必要があります。

ただ、「学習言語能力≠書き言葉」とはいっても、書き言葉のほうが高い認知力を必要とすることも確かで、文章を読む、書くことに向き合わせていくことも重要です。これについては、別の回で検討することにしましょう。

次回は、「授業に参加することをどうするか」を越えて、子どもたちの「らしさ」を生かした取り組みについて考えます。

【著者プロフィール】

言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。