第6回 日本語だけでなく、子どもたちの複数の言語をすべて祝福する

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

カトウ先生:そういえばね、これをちょっと見てくれる。

ハヤシさん:作文?

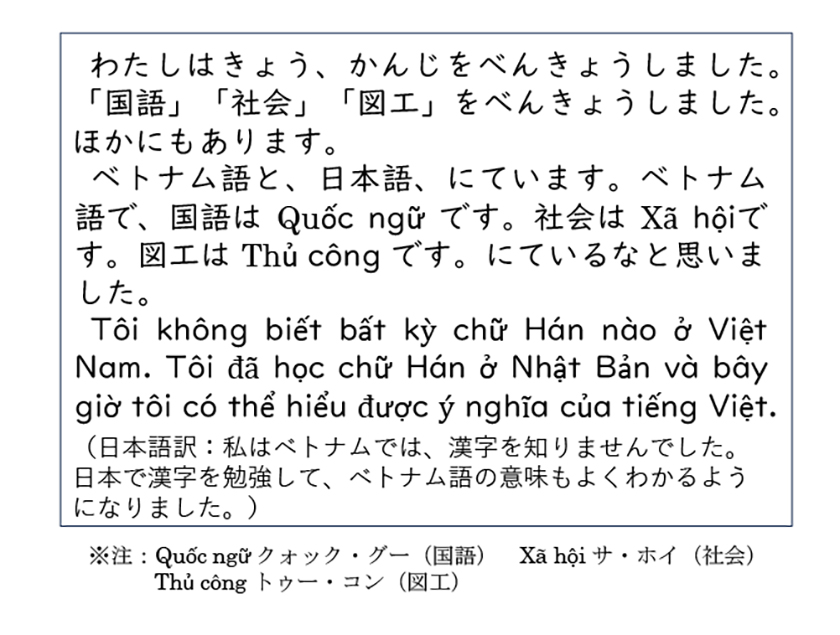

カトウ先生:そうそう。ミンさんの作文だよ。日本語指導の先生が持ってきてくれたんだ。それがおもしろくて。

ハヤシさん:最後のところはベトナム語なんだね。すごくおもしろい!!

カトウ先生:でしょ? 最初は、ベトナム語と日本語がどういうふうに似ているのか、よくわからなかったんだけど、声に出して読んでみて、あとでミンさんに教えてもらったら......確かに日本語の教科名とベトナム語の教科名がどことなく似ていて「なるほど!」と思ったよ。

ハヤシさん:ベトナム語って、一見、わかりにくいけれど、漢字文化圏なので、似ている語彙もあるんだね。

カトウ先生:ここ、途中からミンさんはベトナム語で書いていて、それを日本語の先生が翻訳機で日本語にしてくれたところなんだ。確かにちょっと複雑な内容だから、ベトナム語にしたのかもしれないんだけど、内容がすごくおもしろい。

ハヤシさん:ほんとだね。ミンさんはベトナムでは漢字を勉強していなかったわけだから、 Quốc ngữや Xã hộiは音と意味で捉えていたのを、漢字を知ったことで逆に意味の起源や漢字を通した日本語との関係性が明瞭になったんだね。

カトウ先生:いや、全てがそうだというわけではないかもしれないけれど、言葉ってつながっているんだなと思った。それに、日本語の力ばかりを見ていて、ついつい「まだできないことが多い」と思いがちだけれど、ベトナム語でならできること、考えることもあるんだよなと気づかされたよ。

ハヤシさん:うん、「日本語の力をどうつけるか」とばかりいわれるけれど、ミンさんにとってみれば、ベトナム語も日本語も自分の言葉なんだよね。学校現場やマスコミも「日本語」のほうしか見ないというのは、その子が生きてきた中で積み重なった言葉と世界を、ちゃんと見られていないのかもしれない。

カトウ先生:いや、ほんとにそうだよね。でも、僕も実際にミンさんがベトナム語の世界をもっていることをなかなか実感できなかった。教室でもそんな場面はほとんど見られないしね。やっぱり出しにくいのかな。

ハヤシさん:そうだね。私、大学で首都圏に来たけれど、自分の地元の方言ってやっぱり言えなかったよ。しらずしらず共通語にしちゃうんだよね。日本語以外の言語になると余計にそうじゃないかな。でも、本当はいろいろ自由に言えたほうがみんなにとって豊かな社会になると思うんだけれどね。特に、ミンさんのように子どもの場合は、どんな言葉を使ってもいいんだと思えれば、もっともっと伸びていけるはず。

カトウ先生:そうだね。実際に、先生のほうは翻訳機で意味を理解することもできたわけで。

ハヤシさん:うん、どの言葉も伸ばしていこう、苦手なほうの言葉も伸ばしていこう、そんな空気が大事だよね。

カトウ先生:もしかしたら、国内の転校生なんかも同じなのかもなあ。1年くらいかけて子どもたちがためらいなく話したい言葉で話せる教室の空気を、もっと時間をかけていろいろな言葉や文化に寛容な学校の空気を、つくっていかないといけないな。

「外国につながる子ども」や「外国人児童生徒」と聞くと、多くの場合「日本語指導が必要な子ども」と捉えられます。そうしたときに焦点にされるのは常に「日本語ができないこと」ですが、忘れてはならないのは、「母語」(場合によっては日本語が母語で、でも家庭では別の言語に触れているということもあります)など、もう一つの言語の存在です。

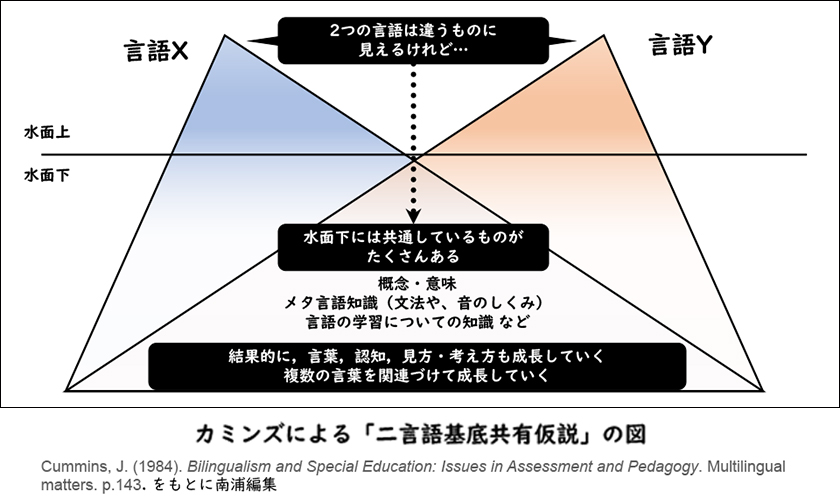

第5回でも登場したバイリンガル教育の研究者カミンズは、ある言葉とある言葉はそれぞれ別のものではなく、双方が底で共通しているものだと述べています(下図)。

これは現在、世界の標準的な考え方です。一見異なって見えるそれぞれの言葉の底で共通しているものには、いろいろなものがあります。例えば、概念(「光合成」という考え方、「民主主義」という考え方、「加算乗算」など)は、ある言語で得ていると、もう一つの言語でも理解できます。さらに、ミンさんが、ベトナム語と日本語の、「漢字」と「音」と「意味」のつながりの関係を発見したように、言葉の規則性や関係性も「底」にあてはまります。さらに、ある言語の学び方を応用して別の言語を学ぶなど、言語の学び方についての知識も共通しているものです。

このように、それぞれの言語をばらばらに捉えるのではなく、共通しているものを見すえて、その全体をその人の「包括的な言語能力」と捉えていき、全体を伸ばしていこうとする発想は、複数の言語と言語を関連づけたり、ものごとをさまざまな角度から検討する力にもつながり、深い認知力にもつながっていくといわれています。いわゆる「バイリンガル」に人を育てていこうというものです。

「バイリンガル」というと、すべての言葉が完璧にできるような人をイメージしがちですが、それは誤った考え方です。そもそも完璧に言語を話せる人なんていません。本来、複数の言葉に少しでも関わる人はバイリンガルです。重要なのは複数の言語に関わっていることをきちんと認め合い、「どれか一つの言語を伸ばせ」ということではなく、「それを偏りながらも自分なりに少しずつ伸ばしていこう」「関わる言語すべてを関連づけながら伸ばしていこう」という姿勢なのです。

「どれか一つの言語で完璧に世界に参加する」というのではなく、「もてる言語の全てをフルに駆使しながら、人とコミュニケーションをしたり、考えたり、物事に参加していく」ということを積極的に認めていくことは、外国につながる子どもたちだけでなく、カトウ先生が言うように、転校生も含め、全ての子どもたちにとっての多様な言語と文化を認めていくことにもつながります。

ただ、カトウ先生が「ミンさんがもっているベトナム語の世界を教室では見たことはなかった」と言うように、人はその場所でどのような言語を使うことが求められているか、という感覚に敏感です。方言と共通語の関係でもそうですし、外国語と日本語の関係でもそうです。日本では、英語以外の言語は下に見られがちですし、場合によっては学校の中で「英語を流暢にしゃべること」が逆に下に見られてしまうこともあります。こうした環境の中で「母語を使う」ことの難しさを感じ、子どもたちも

だからこそ、カトウ先生が言うように、長い時間をかけて教室や学校全体で、多様な言語や文化に対する寛容さをつくっていく必要があるのです。そうした流れと一体化すると、ミンさんのような子どもたちの学び方も、自然にさまざまなことができるようになっていくでしょう。

【著者プロフィール】

言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。