第8回 地域につながりをつくる、つながりの中で人を育む

広島大学大学院人間社会科学研究科准教授

カトウ先生:うちの校長先生、ちょっとすごいかもしれない......。

ハヤシさん:唐突だなあ。どういうこと?

カトウ先生:いやね。僕の学校って、別に外国につながる子どもたちが多いわけでもないし、特別に外国人が多い地域にあるわけでもないでしょ。

ハヤシさん:確かにそうだね。

カトウ先生:だから、校長先生がミンさんのお母さんのことを心配して、自治体の国際交流協会に連絡を取ってくれたんだ。そしたら、国際交流協会がベトナム語通訳のかたを紹介してくれたり、地域の中でやっている外国人向けの日本語のボランティア教室を紹介してくれたりしたんだ。

ハヤシさん:なるほど!

カトウ先生:それで、ベトナム語通訳のかたに学校に来てもらって、それを機会にお母さんにも来てもらって、ミンさんも入れて3人でベトナム語でお話ができるようにしてもらったんだよ。

ハヤシさん:それ、簡単に言うけれど、実際はすごく大変だったんじゃない? 実現できたのがすごいよね。

カトウ先生:そうなんだよ。校長先生が国際交流協会にはたらきかけてくれたことは大きかった。

ハヤシさん:そうだね。でも、ミンさんのお母さんがきちんと意味を理解して学校に足を運んでくれたのも大きいよね。

カトウ先生:フッフッフ。それは、実は僕の力も大きいと思う(笑)。日本語指導の先生に協力を仰いで、翻訳アプリを使ったり、やさしい日本語にする発想を教えてもらったりして、家庭訪問に挑んだんだよ。運動会の時にお母さんに意識的に何回か話しかけたりして、そうしたら学校にも来てくれるようになったんだ。

ハヤシさん:カトウ先生と日本語指導の先生と校長先生との地道なタッグが、ベトナム語のお話会を実現させたんだね。

カトウ先生:うん。おかげでミンさんのお母さんもずいぶん安心したみたいで、それからは何かあったら学校に直接来てくれるようになったよ。ベトナム語の通訳のかたにも相談をしたりすることもあるみたい。

ハヤシさん:そういう家庭の安心があると、ミンさんにとっても安心だね。5年生、6年生になってくると思春期を迎えるようになるし、将来のことで悩むこともあるはずだし。そうなってくると、また地域の日本語ボランティア教室の紹介が必要になってきたりして、いろいろな大人の人との関わりが大切になってくるかもしれないしね。

カトウ先生:本当にそうだね。ついつい、学校の中だけでなんとかしようと考えがちだったけれど、案外地域にはいろいろな人や手助けがあるんだなって、改めて思ったよ。水面下で校長先生が外部にはたらきかけてくれたことは、本当にありがたかった。

ハヤシさん:つながるネットワークの中で人も支えられるし、成長もするんだねえ......。

外国につながる子どもたちに関わる教員として「つなげる力」「はたらきかける力」はとても重要です。学校の中だけで解決できないことは、学校の外部の力を借りることによって解決することも多くあります。

今回の事例のように、言語の壁の問題だけではなく、同じ言葉や文化を共有できるコミュニティの存在や、同じ言葉どうしでやりとりができる人とのつながりは、子どもだけではなく、その保護者にとっても大きな安心につながります。

地域のさまざまな情報や学校の情報は、日本語だけで配布されることがほとんどです。日本語が堪能でない保護者のかたにとってみれば、重要な情報であるかそうでないかの判断がつかない中で、大量の日本語の情報がくるわけですから、忙しさと理解の大変さの中で、情報をスルーしてしまう状況が恒常的になることは十分に考えられます。

このような問題への対応策としては、学校自体が、さまざまな情報をプリントで配布する文化を見直すこと、ICT環境が整う中で翻訳ソフトなどを活用した多言語併記を配信側が行うこと、やさしい日本語を使うことなども重要になります。また、それだけではなく、今回校長先生が行ったような、同じ言語でつながり合える状況をつくることや、カトウ先生が行ったような意識的な声かけをすることで、保護者自身が「コミュニティの一員」になる実感をもてるようにすることも重要です。それによって、紙媒体だけではなく、対面による日常のコミュニケーションの中で情報を得ていくことにもつながっていき、新たな発想を得たりすることもできるからです。

こうしたことが、保護者にとっては安心につながっていきます。さらに子どもにとっても、特に思春期を迎えるにしたがって、コミュニティの中に保護者以外の良心的な人たちとのつながりをもつことは大切になります。そうした中で、柔軟に将来像を形成することや、つまずきからの回復につながっていくことも多くあるからです。

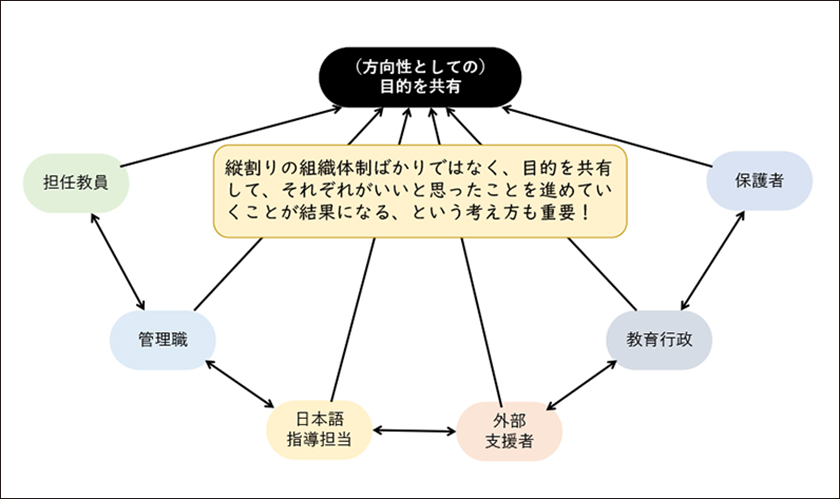

ただ、第2回連載でも書いたように、ある特定の先生(例えば、日本語指導の先生や担任の先生)だけが「つなげる力」「はたらきかける力」をもつことを任されるべきではないでしょう。

こうした力はいろいろな人がそれぞれにもっておくことが重要になります。今回のように、管理職の先生は教育委員会や地域、あるいは学校間の連携も含めて密接な関係性をもっていることも多くあり、それらをアンテナのように使ってはたらきかけることはとても大きいといえます。

また、同時にカトウ先生が行っていたように、保護者との地道な対話があったことが、こうした動きをつくったともいえます。

下の校長先生のコメントを読んでみてください。

|

〈校長先生のコメント〉 ミンさんが学校に来ることになったとき、実は私がいちばん心配したのは、保護者のかたが地域の中で孤立しないかということでした。 保護者の人が同じ言語で安心して話せる機会をつくる必要性を感じたので、校長会などで他の学校の話を聞きながら、国際交流協会に相談をすることにしてみたんです。 |

特に外国につながる子どもの保護者にとっては、電話や連絡帳によるやりとりは言葉のハードルも高くなります。お互いが勤務時間を融通できるのであれば、直接学校でやり取りすることがよいかもしれませんし、それが難しい場合、近年はGoogle ClassroomなどのLMS(Learning Management System)も使われ、それによって学校と保護者がつながることもできます。こうした文字によるチャットなどのやりとりであれば,教師と保護者がお互いに翻訳ツールを活用してやりとりすることもできます。また、カトウ先生が行ったように、学校行事などで見かけたときに声かけをすることが大きな意味をもつことも多くあります。

多くの場合、学校全体で何かの対策を考えようとすると、委員会や校務分掌のような組織づくりから考える発想になりがちです。確かに、恒常的に外国につながる子どもが多い場合はそうした継続性や体系性をもった組織づくりも重要です。しかし、そうした縦割り組織は、得てして突発的な対応には弱くなります。外国につながる子どもが特に多いわけではないけれども対応が必要な場合は、体系だった組織をつくる以上に、外国につながる子どもの存在を教員内で共通課題として認識し、それぞれが「いいと思ったことをどんどんやる」「それが結果的にいろいろな結び目やつながりになっていく」という発想が重要です(ノットワーキング〔knotworking〕という発想です)。目的を共有してそれぞれの部署や人が柔軟に目的を見すえて動くということができるこうした発想も、外国につながる子どもたちの学校対応には重要になってきます。

また、こうした発想は、1人のためにあるわけではなく、さまざまな子どもたちを見る目線にもつながっていきます。まさに「みんなが1人のために動けることは、結果的にみんなのためになっていく」のです。

【著者プロフィール】

言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。