数学問はず語り 第1回

日本人の図形的感性(その1)

岡本光司(元静岡大学教授)

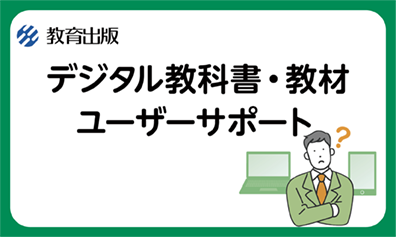

図形(左からA,B,C,D,E)

10年ほど前になるが,私は,心理学専攻の同僚とともに図形教育に関する日仏共同研究に加わり,日本とフランスの小学3,5年生,中学1年生を対象に,「図形に対する文化的な感性と認知の発達についての日仏比較研究」のための調査を行ったことがある。その一つとして,次のような5つの図を見せ,好感度,美感度,風変わり度,落ち着き度という観点から図形を選択させるという問いを設定した。

その結果,日仏の子ども達の図形的な感性にかなりの違いがあることがわかった。

例えば,「どの図形にもっとも落ち着きを感じますか」という落ち着き度の問いについて,日本の子ども達全体の回答分布をみると,上に示したようにD(楕円)に集中しており,しかも,その集中度は学年が上がるに従って高まる傾向がみられた。

一方,フランスの子ども達全体の回答分布は,ばらつきがあり,特に一つの図形への集中はみられなかった。そればかりか,なんと,3割の子どもがE(曲線図形)を,2割弱の子どもがCを選んだ。しかも,これらを選ぶ割合は学年が上がるに従って高まる傾向がみられた。

総じて,日本の子ども達が,単調,均斉,まろやかさを好み,美しさや落ち着きを感じる傾向が強かったのに対して,フランスの子ども達には,感性に多様性があり,しかも,複雑,変化,不規則さを好み,それらに美しさや落ち着きすら感じるという傾向がみられた。

こうした日本の子ども達の感性の傾向や集中度の高さの背景には何があるのだろうか。島国という単一性や他文化との直接的な接触が少なかった長い歴史が,個性的な自己表現をあまり歓迎せず,できるだけ共通な感性を持ち合おうという性行を育んできてしまったのかもしれない。また,「円満,円熟,円滑」を善しとする日本の精神的風土,「単調,均斉」を基調とした生活環境や,それらを芸術や芸能の精神としてきた日本文化の影響もあるのではなかろうか。

今なお,子ども達の感性においてすらである。