数学問はず語り 第6回

点描/モンゴルの人々,そして算数・数学教育(その1)

岡本光司(元静岡大学教授)

写真1

写真2

モンゴル国立教育大学初等教育教員養成カレッジの教官,B.リャンホァさんが国費留学生として私の研究室に来たことが縁で,私は,1997年8~9月,1998年10月,2000年9月と,モンゴルの首都ウランバートルを3回訪れる機会を得た。

モンゴルは,かってソ連に次ぐ世界で二番目に社会主義国家となった国であるが,1993年に初の大統領直接選挙を行い,30余年続いた社会主義体制から民主化と民族主義の復権をはたした国である。その間,仏教国でありながら仏教寺院は荒れ果てたまま放置され,ホォーミーや馬頭琴といった民族音楽も保護されてこなかったという。モンゴルは,今なお政治的にも経済的にも困難な状況のもとで新たな国造りの時を迎えている。そうしたモンゴルではあるが,私はモンゴルを訪れる度に,時代を超えた悠久の時の流れと壮大な自然に包まれる想いを強くしてきた。モンゴルは一度訪れるとはまってしまう国である。

今回は,そこで接したモンゴルの人々の言動や見聞したモンゴルの算数・数学の授業などについて感じたこと,あれこれ思いを巡らしたことを綴ってみようと思う。

私がリャンホァさんと初めて会ったのは,1996年10月,名古屋大学留学生センターで行われた半年間の日本語研修の修了式に立ち会うため名古屋大学へ行った時のことである。私とモンゴルとの「出会い」は,そのときのちょっとした「できごと」から始まった。私は今でもそのことを鮮明に記憶している。

修了式の後,参加者全員で記念写真の撮影をするときのことである。私が鞄をもったまま撮影の列に入ろうとすると,彼女が私のところに来て身振り手振りで「鞄をあちらに置いてきましょう」といって,私を身軽にするために私の鞄を持っていってくれた。それは,何か特別なことではなく,ごく日常的な振る舞いのように感じられるものであった。初対面の彼女がしてくれたことは,昨今の学生達からはついぞされたことのないことである。日本人が失い,忘れ去って久しいものを,モンゴル人のリャンホァさんの内にみたような気がして,正直なところ,私は戸惑い,感動した。何とも奇妙な感動であった。

そこにあったものは,「細やかな心遣い」とか「師への礼」といったものだったのだろうか。この「できごと」は大草原に生きる遊牧の民といった私の単純なモンゴル観に,新たな想いを付け加えてくれた。

「細やかな心遣い」と「師への礼」といえば,ウランバートルの第1学校を訪れたとき,こんな情景を目にした。

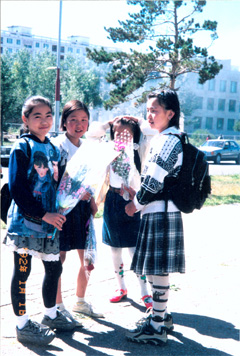

ウランバートル市内の学校は,いずれも午前と午後の2部制で,その日,私はリャンホァさんに案内されて午後の部が始まる前にその学校に着いた。そこで,まず私の目に飛び込んできたのは,手に手に花束を抱えている子ども達であった(写真)。父母や祖父母に手を引かれて三三五五登校してくる幼い子ども達の可愛い手にも花束があった。さらに,校門の前の道には,花を売っている人達もいる。

いったいこれは何なのだろうか。怪訝な顔をしている私にリャンホァさんが花束の意味をこう説明してくれた。

「今日,9月1日は新年度の始まりの日で,その日には上級生も新入生も新しい担任の先生に花を贈る風習があるのです。多くは,家の庭に咲いている花をもってきますが,家に花がない子どもは,あそこで花を売っている人から花を買うのです。」

「いいなぁ」と思った。日本人としての感性がうずいた。何と美しい風習なのか。風習というものは時として形骸化することもある。しかし,花束をもった晴れやかな子ども達の顔からは,そんな気配は微塵も感じられなかった。決して豪華な花束ではないが,子ども達が手にしている花束には心がこもっているように見えた。そこに息づくものは,やはり「細やかな心遣い」や「師への礼」といえるものではないか,私にはそう思えた。

さらに印象的だったのは,子ども達の顔の明るさであった。小学生ばかりでなく,中学生も健康的で明るい。しかも,彼女達の服装や仕草がおしゃれで,かっこいいのである(写真:右端がリャンホァさん)。これにもまいった。ウランバートルの面積は約2000km2(モンゴルの総面積は156万6500km2)である。そこに全人口約240万人の4分の1にあたる60万人ほどが住居するモンゴル唯一の大都会だからなのだろうが,大草原の中で生きる遊牧の民といったイメージではカバーできないモンゴルの若者の都会的なセンスを垣間見たような気がした。

私はモンゴルを美化しすぎたかも知れない。ここ数年の冷害もあり,国の経済状況は芳しくない。ウランバートルには,確かにストリートチルドレンといわれる子ども達もいる。日本のそれとは異質ではあるが,モンゴルはモンゴルで難しい多くの社会問題を抱えている。それにもかかわらず,私はモンゴルの人に,モンゴルの風習に,ウランバートルの子ども達に,羨望にも似た気持ちをもった。

日本では,日常生活の中で「細やかな心遣い」とか「師への礼」といったものに触れることは少なくなった。子ども達の顔もそれほど明るいとは言い難い。日本は,明治以降,規範や価値を欧米のそれに手本を見い出し,その体現化を志向してきた。戦後は,生活全般がアメリカナイズされてきた。その過程で,日本は何を失い,何を忘れ,何を得てきたのか。日本人が立ち戻ることのできる原点とは何か。そうしたものがあるのか。そもそも,豊かさとは,先進国とは何なのか。

モンゴルは,多くのことを考えさせてくれる。