第1回

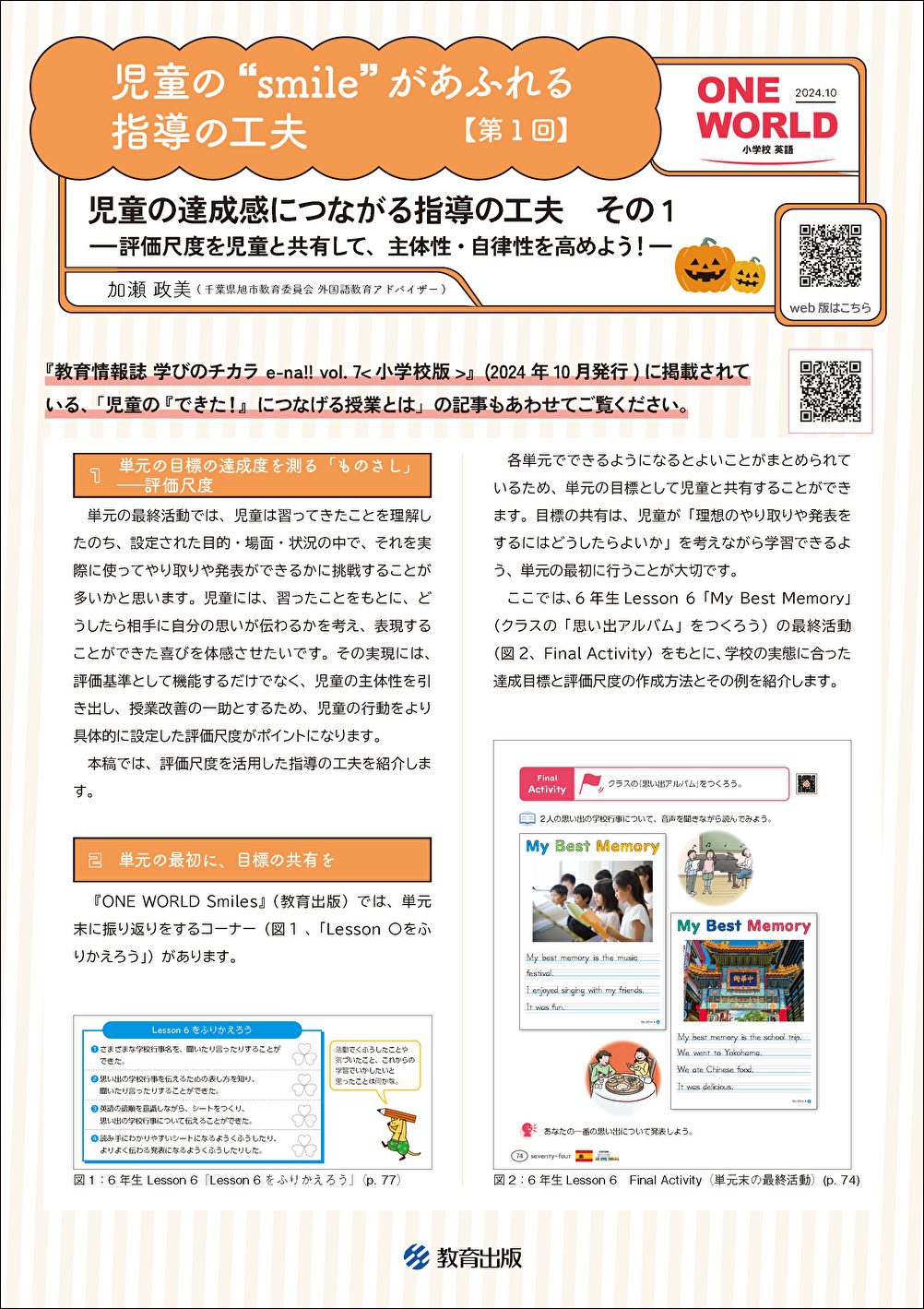

児童の達成感につながる指導の工夫 その1

―評価尺度を児童と共有して、主体性・自律性を高めよう!―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

|

『教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol. 7<小学校版>』(2024年10月発行)掲載記事、 「児童の『できた!』につなげる授業とは」 もあわせてご覧ください。 |

1 単元の目標の達成度を測る「ものさし」―評価尺度

単元の最終活動では、児童は習ってきたことを理解したのち、設定された目的・場面・状況の中で、それを実際に使ってやり取りや発表ができるかに挑戦することが多いかと思います。児童には、習ったことをもとに、どうしたら相手に自分の思いが伝わるかを考え、表現することができた喜びを体感させたいです。その実現には、評価基準として機能するだけでなく、児童の主体性を引き出し、授業改善の一助とするため、児童の行動をより具体的に設定した評価尺度がポイントになります。

本稿では、評価尺度を活用した指導の工夫を紹介します。

2 単元の最初に、目標の共有を

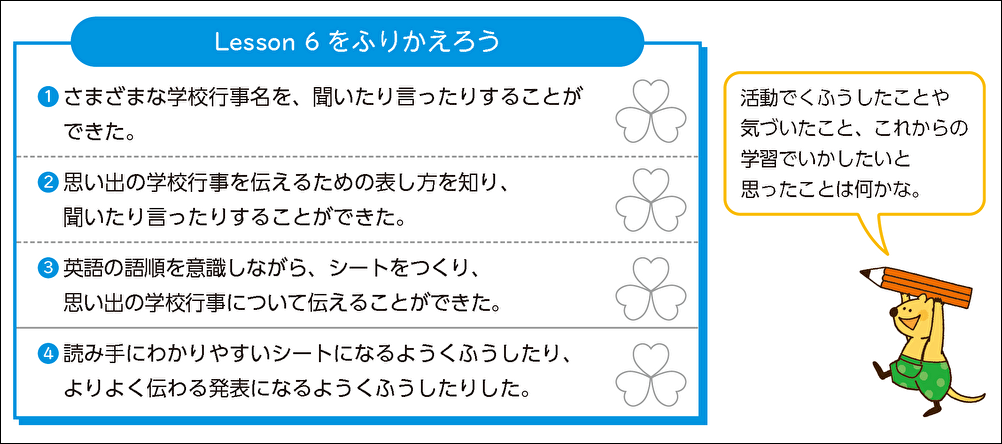

『ONE WORLD Smiles』(教育出版)では、単元末に振り返りをするコーナー(図1 、「Lesson 〇をふりかえろう」)があります。

図1:6年生 Lesson 6「Lesson 6 をふりかえろう」(p. 77)

各単元でできるようになるとよいことがまとめられているため、単元の目標として児童と共有することができます。目標の共有は、児童が「理想のやり取りや発表をするにはどうしたらよいか」を考えながら学習できるよう、単元の最初に行うことが大切です。

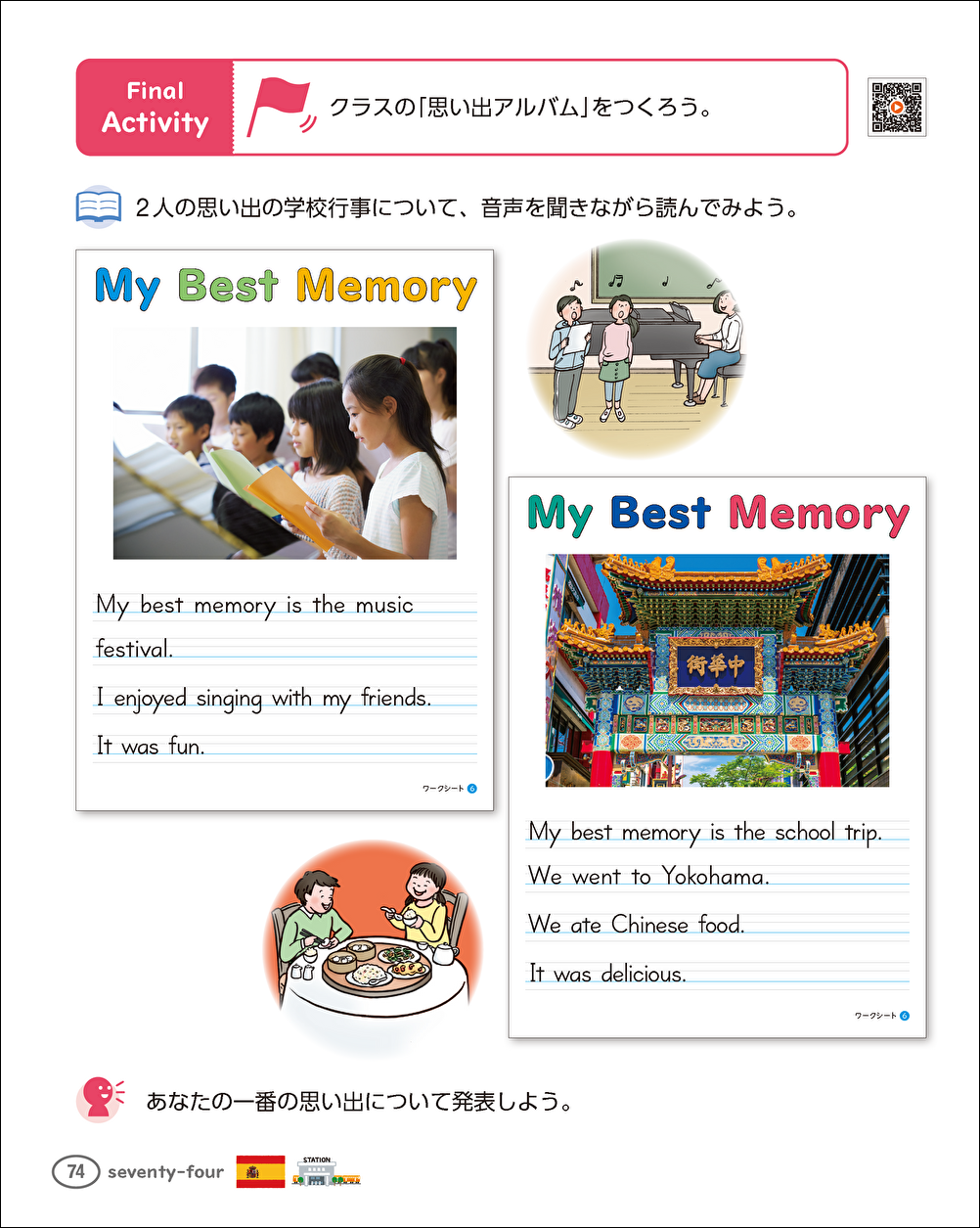

ここでは、6年生Lesson 6「My Best Memory」(クラスの「思い出アルバム」をつくろう)の最終活動(図2、Final Activity)をもとに、学校の実態に合った達成目標と評価尺度の作成方法とその例を紹介します。

図2:6年生Lesson 6 Final Activity (単元末の最終活動)(p. 74)

3 達成目標と評価尺度の作成方法とその例

【達成目標の作成】

振り返りのコーナーの項目も含めながら、コミュニケーションを行う目的・場面・状況を設定し、達成目標を作成します。

〈作成例〉

台湾の小学校との、小学校の思い出についてのオンライン交流に向けて、学校行事の「思い出アルバム」をグループで作り、校内で発表(リハーサル)するために、思い出の学校行事について書いたり、話したりすることができる。

また、英語の語順を意識しながら文を書き、つながりのある文で話すことができる。

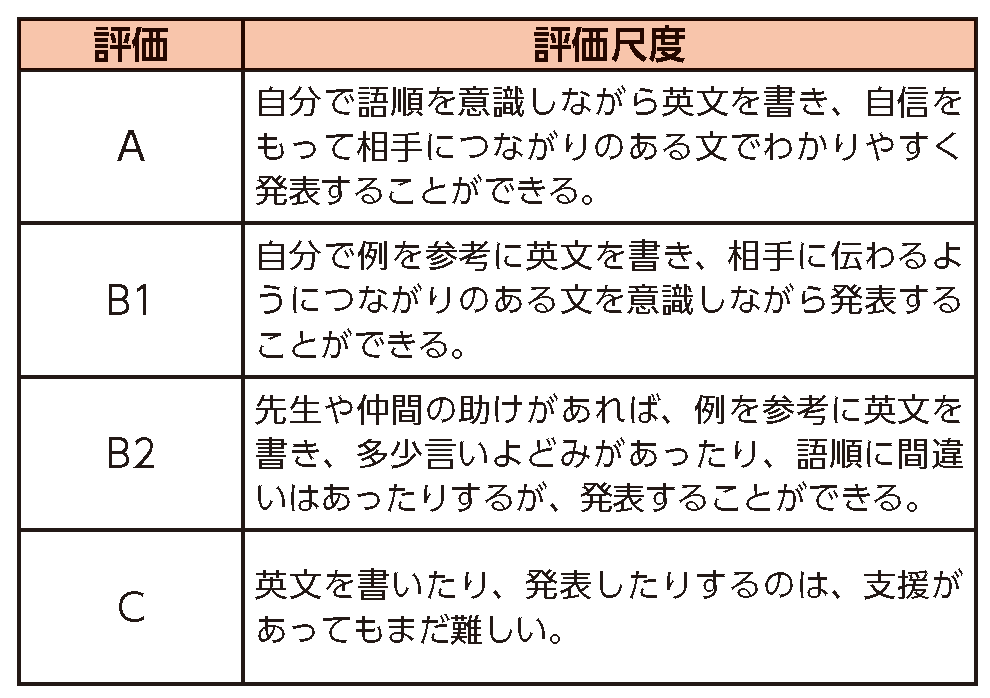

【評価尺度の作成】

A、B1、B2、Cの4段階で作成します。それぞれの段階でどのような行動をとるのかを具体的に設定することが、児童の主体性につながってきます。

※ Bを2段階に分けているのは、Bの能力範囲が広いからです。もう少し頑張るとAになるBなのか、Cに近いBなのか、自分の現在の能力を児童自身で客観的に把握させるためです。

〈作成例〉

4 達成目標と評価尺度の設定の効果

以上のような達成目標や評価尺度を設定し、共有することで、達成目標に対して児童が「今自分はどの段階なのか」を知ることができます。そして、「次はもっとこうしたい!」と新たな目標をもち、学びの継続に対して主体性と自律性が高まり、達成感へとつながっていきます。

印刷用PDF をダウンロード(669KB)

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。