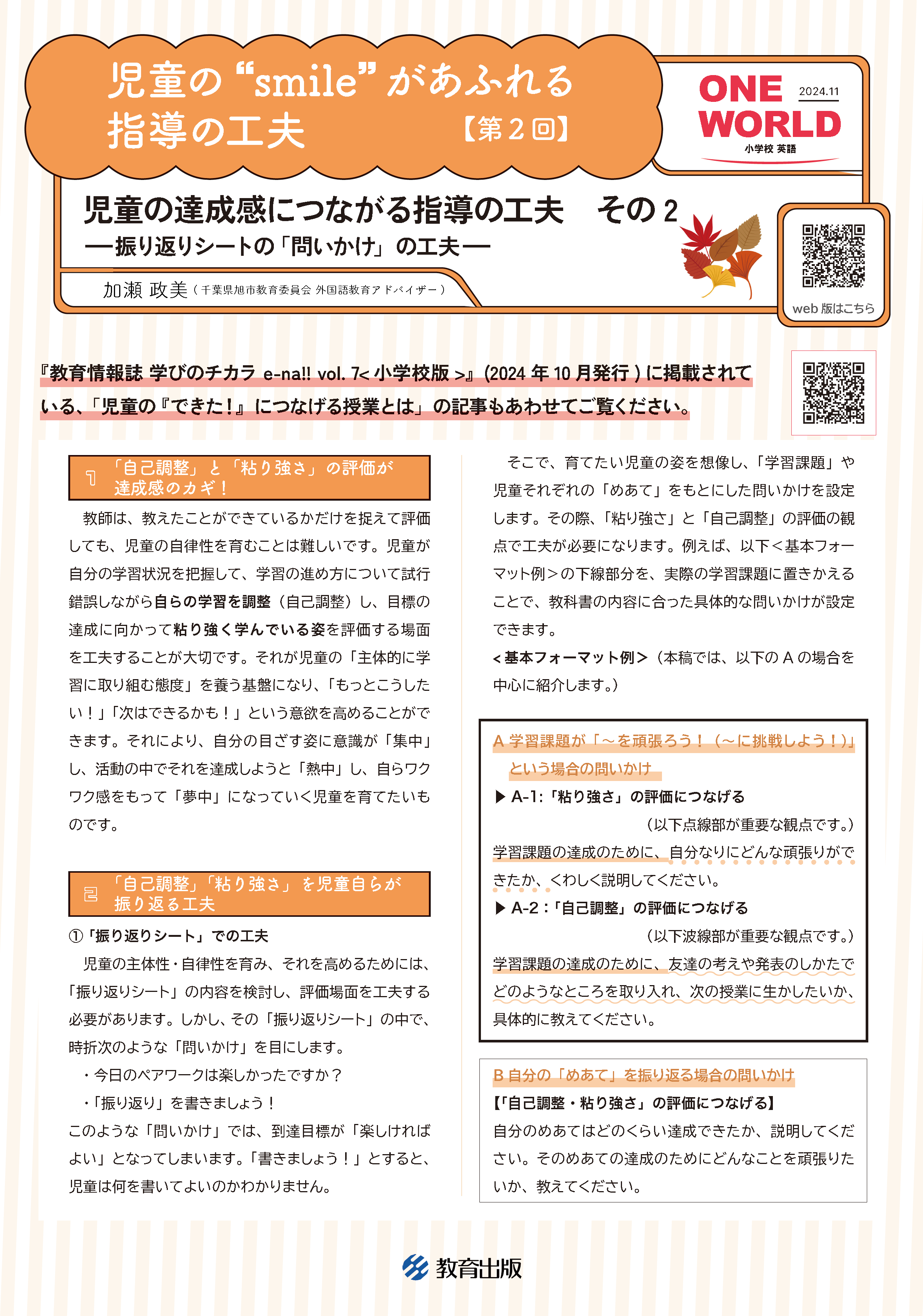

第2回

児童の達成感につながる指導の工夫 その2

―振り返りシートの「問いかけ」の工夫―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

|

『教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol. 7<小学校版>』(2024年10月発行)掲載記事、 「児童の『できた!』につなげる授業とは」 もあわせてご覧ください。 |

1 「自己調整」と「粘り強さ」の評価が達成感のカギ!

教師は、教えたことができているかだけを捉えて評価しても、児童の自律性を育むことは難しいです。児童が自分の学習状況を把握して、学習の進め方について試行錯誤しながら自らの学習を調整(自己調整)し、目標の達成に向かって粘り強く学んでいる姿を評価する場面を工夫することが大切です。それが児童の「主体的に学習に取り組む態度」を養う基盤になり、「もっとこうしたい!」「次はできるかも!」という意欲を高めることができます。それにより、自分の目ざす姿に意識が「集中」し、活動の中でそれを達成しようと「熱中」し、自らワクワク感をもって「夢中」になっていく児童を育てたいものです。

2 「自己調整」「粘り強さ」を児童自らが振り返る工夫

① 「振り返りシート」での工夫

児童の主体性・自律性を育み、それを高めるためには、「振り返りシート」の内容を検討し、評価場面を工夫する必要があります。しかし、その「振り返りシート」の中で、時折次のような「問いかけ」を目にします。

・今日のペアワークは楽しかったですか?

・「振り返り」を書きましょう!

このような「問いかけ」では、到達目標が「楽しければよい」となってしまいます。「書きましょう!」とすると、児童は何を書いてよいのかわかりません。

そこで、育てたい児童の姿を想像し、「学習課題」や児童それぞれの「めあて」をもとにした問いかけを設定します。その際、「粘り強さ」と「自己調整」の評価の観点で工夫が必要になります。例えば、以下<基本フォーマット例>の下線部分を、実際の学習課題に置きかえることで、教科書の内容に合った具体的な問いかけが設定できます。

<基本フォーマット例>(本稿では、以下のAの場合を中心に紹介します。)

|

A 学習課題が「〜を頑張ろう!(~に挑戦しよう!)」という場合の問いかけ ▶A-1:「粘り強さ」の評価につなげる(以下点線部が重要な観点です。) 学習課題の達成のために、自分なりにどんな頑張りができたか、くわしく説明してください。 ▶A-2:「自己調整」の評価につなげる(以下波線部が重要な観点です。) 学習課題の達成のために、友達の考えや発表のしかたでどのようなところを取り入れ、次の授業に生かしたいか、具体的に教えてください。 |

|

B 自分の「めあて」を振り返る場合の問いかけ 【「自己調整・粘り強さ」の評価につなげる】 自分のめあてはどのくらい達成できたか、説明してください。そのめあての達成のためにどんなことを頑張りたいか、教えてください。 |

② 教師からの問いかけの工夫の具体例

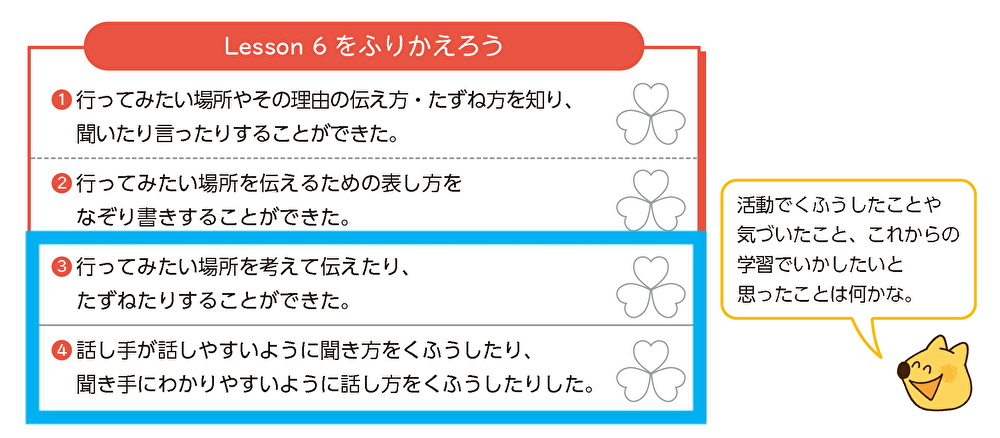

実際の授業の中では、教科書そのままの表現をもとに、児童にとってわかりやすく、イメージしやすいような表現に工夫することで、教師の知りたい児童の姿がより具体的に見てとれます。『ONE WORLD Smiles 5』(教育出版)Lesson 6「Where do you want to go?」の課末の振り返りのコーナー、「Lesson 6をふりかえろう」の③と④の項目(以下「図」参照)を例に、問いかけを設定してみましょう。

図:5年生Lesson 6「Lesson 6をふりかえろう」(p. 75)

〇 ③の項目をもとにした問いかけの設定のしかた

|

③ 行ってみたい場所を考えて伝えたり、たずねたりすることができた。 |

ここから読みとれる学習課題は、「行ってみたい場所を考えて伝えたり、たずねたりすることができる。」となります。そこに「粘り強さ」の評価の観点を加える場合、<基本フォーマット例>A-1から以下のような問いかけができます。

|

【「粘り強さ」の評価につなげる問いかけ】 ③ 行ってみたい場所を考えて伝えたり、たずねたりすることができるようになるために、自分なりにどんな頑張りができたか、くわしく説明してください。 |

〇 ④の項目をもとにした問いかけの設定のしかた

|

④ 話し手が話しやすいように聞き方をくふうしたり、聞き手にわかりやすいように話し方をくふうしたりした。 |

ここから読みとれる学習課題は、「話し手が話しやすいように聞き方を工夫したり、聞き手にわかりやすいように話し方を工夫したりしよう。」となります。そこに「自己調整」の評価の観点を加える場合、<基本フォーマット例>A-2から以下のような問いかけができます。

|

【「自己調整」の評価につなげる問いかけ】 ④ 話し手が話しやすいように聞き方を工夫したり、聞き手にわかりやすいように話し方を工夫したりできるようになるために、友達の考えや発表のしかたでどのようなところを取り入れ、次の授業に生かしたいか、具体的に教えてください。 |

3 児童の具体的な学習活動への評価が、達成感につながる

振り返る対象が授業全体であれば、ただの感想になってしまいます。「感想を書きましょう!」という問いかけは控えましょう。振り返りは、個別の「学習活動に対して行うもの」と考えるとよいでしょう。

さらに、児童の学習している姿を具体的に示し、それに焦点を当てましょう。教師のその工夫で、児童の主体性・自律性を高めることができます。

印刷用PDF をダウンロード(892KB)

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。