第3回

単元の最終活動につながる指導の工夫

―「読ませてから書く」指導とグループでの発表で高まる達成感―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

1 「書くこと」の初期段階での指導で大切なこと

5年生から「書くこと」の学習が始まりますので、英語を「書くこと」に慣れていない児童は少なくありません。アルファベットの大文字、小文字を正確に書ける段階から、自分の考えを書いて表現する段階が5年生です。「書くこと」への抵抗感は、中学生でも課題となっているので、「書くこと」を初めて学習する段階から無理のないように指導することが大切です。

|

【小学校における「書くこと」の目標】 ① 大文字、小文字を活字体で書ける。 ② 簡単な語句や基本的な表現を書き写せる。 ③ 自分のことや身近で簡単なことについて、例文を参考に簡単な語句や基本的な表現を書ける。 ※ 上記3つについては、音声で十分に慣れ親しんでおくことが最優先の条件です。 |

今回は、「音声で十分に表現に慣れ親しみ、その音声を意味する文字がわかり、音声と意味が頭に残り、そこから必要な表現を引き出してワークシートに書く」という、段階を追った無理のない指導のプロセスを紹介します。さらに、ワークシートを活用した最終活動としてグループでの発表も行いながら、どのようなポイントを押さえて指導するとよいのかも提示します。

2 しばしば見られる「書く」指導の流れ

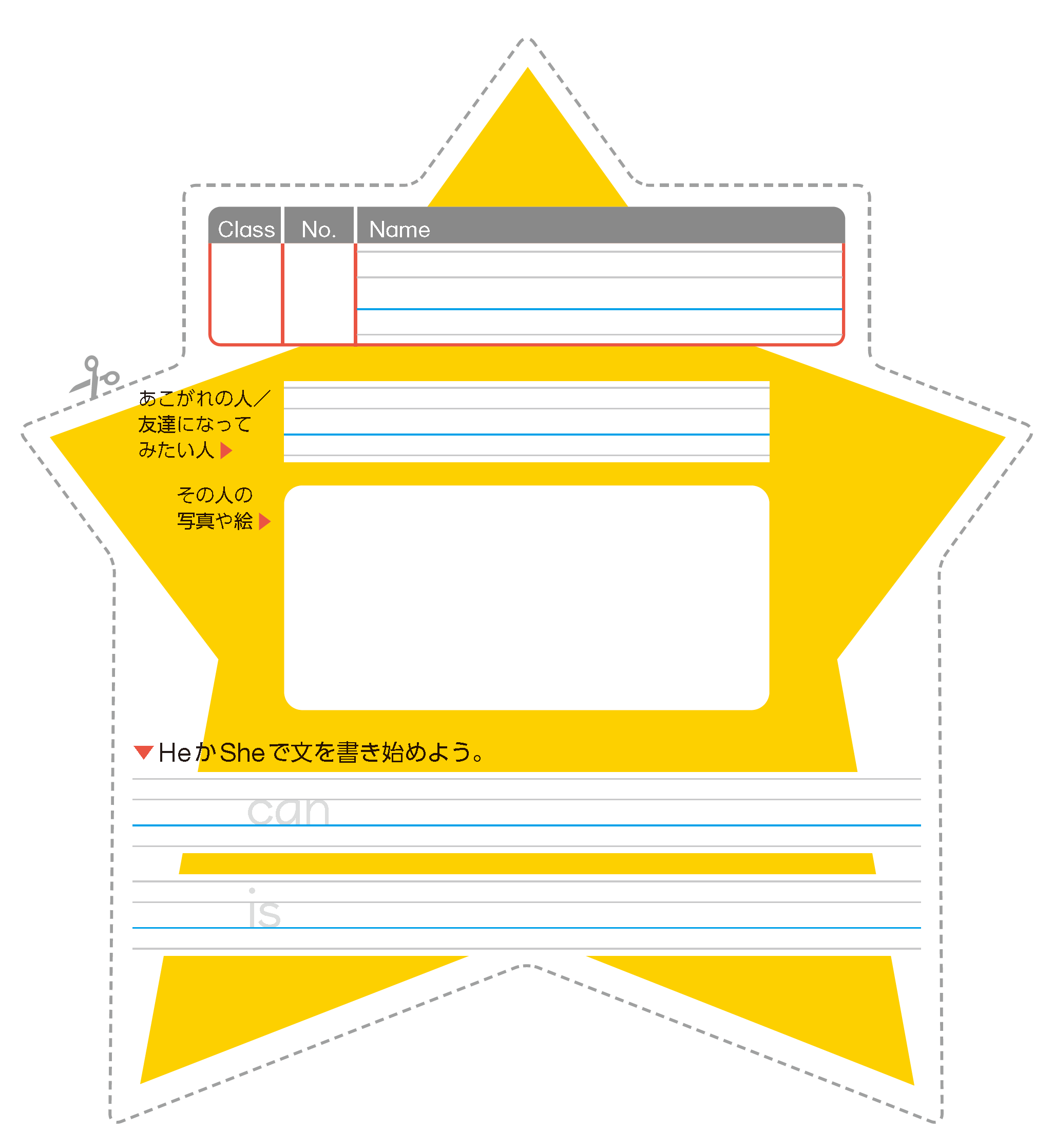

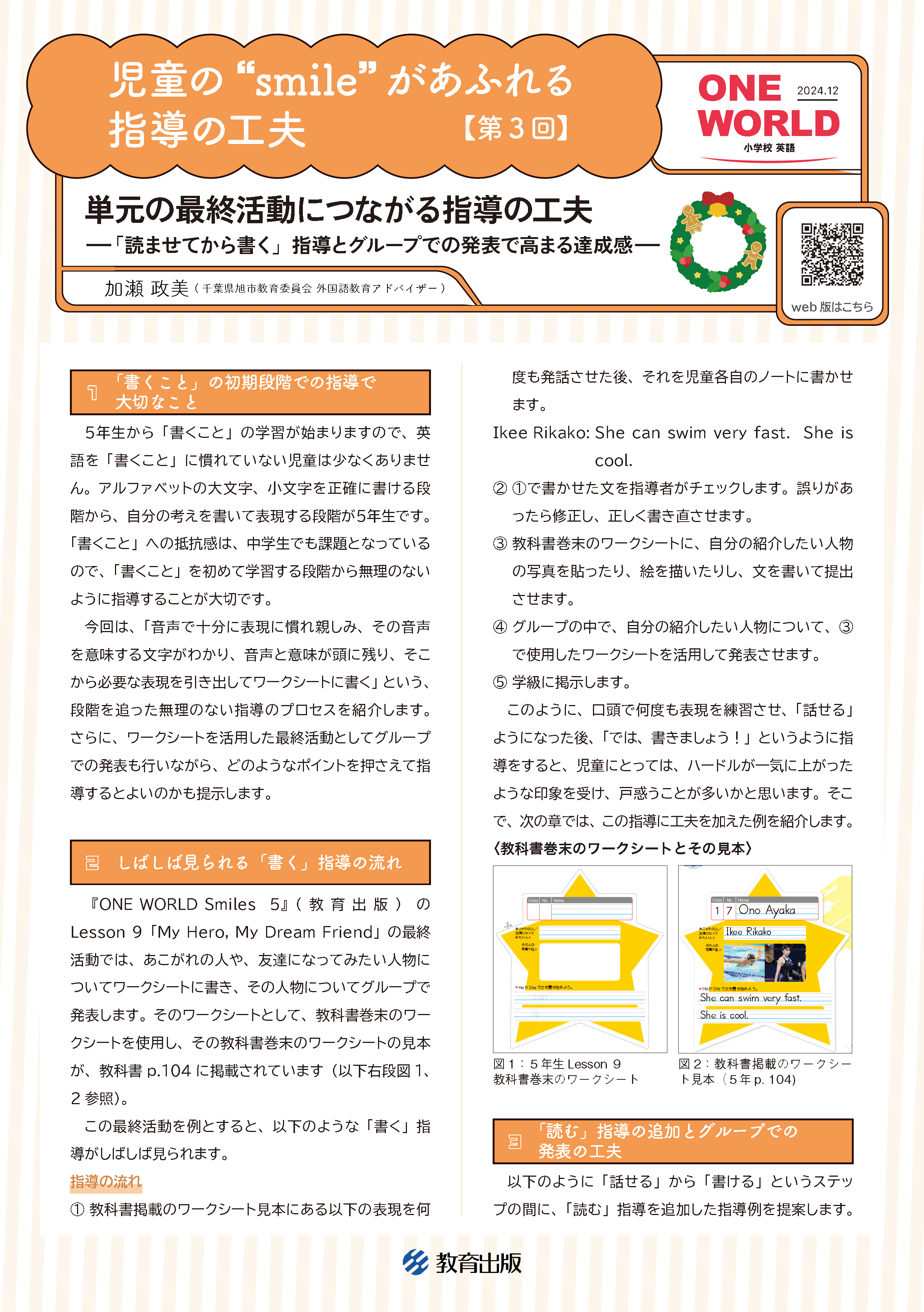

『ONE WORLD Smiles 5』(教育出版)のLesson 9「My Hero, My Dream Friend」の最終活動では、あこがれの人や、友達になってみたい人物についてワークシートに書き、その人物についてグループで発表します。そのワークシートとして、教科書巻末のワークシートを使用し、その教科書巻末のワークシートの見本が、教科書p.104に掲載されています。

〈教科書巻末のワークシートとその見本〉

図1:5年生Lesson 9 教科書巻末のワークシート

図2:教科書掲載のワークシート見本(5年p. 104)

この最終活動を例とすると、以下のような「書く」指導がしばしば見られます。

指導の流れ

① 教科書掲載のワークシート見本にある以下の表現を何度も発話させた後、それを児童各自のノートに書かせます。

Ikee Rikako: She can swim very fast. She is cool.

② ①で書かせた文を指導者がチェックします。誤りがあったら修正し、正しく書き直させます。

③ 教科書巻末のワークシートに、自分の紹介したい人物の写真を貼ったり、絵を描いたりし、文を書いて提出させます。

④ グループの中で、自分の紹介したい人物について、③で使用したワークシートを活用して発表させます。

⑤ 学級に掲示します。

このように、口頭で何度も表現を練習させ、「話せる」ようになった後、「では、書きましょう!」というように指導をすると、児童にとっては、ハードルが一気に上がったような印象を受け、戸惑うことが多いかと思います。そこで、次の章では、この指導に工夫を加えた例を紹介します。

※ なお、Lesson 9 の書く活動までに、下記の活動を経ています。

〈『ONE WORLD Smiles 5』 段階をふまえた書く活動の一覧〉

|

単元 |

書く活動の内容 |

|

Lesson 2 |

アルファベットの大文字をなぞり書きする。 |

|

Lesson 3 |

アルファベットの小文字をなぞり書きする。 |

|

Lesson 5 |

"I can〜."を用いて文を書くことにふれる。 |

|

Lesson 6 |

"I want to go to 〜. We can see (eat)〜."と、自分の考えを含むつながりのある文を書く。 |

|

Lesson 8 |

場所を表す語を英語で書いて表現する。 |

|

★Lesson 9 |

あこがれの人をつながりのある文で書く。 |

3 「読む」指導の追加とグループでの発表の工夫

以下のように「話せる」から「書ける」というステップの間に、「読む」指導を追加した指導例を提案します。さらに、最終活動として、グループで教科書巻末のワークシートを活用した発表を行い、もう一度「話す」活動に戻ります。意味が伝わるように発表できているかをお互いに評価しあいます。※ 波線部がキーとなる取り組みです!

指導の流れ

① 以下の表現の意味が頭の中でイメージでき、口頭で表現できるまで、くり返し発話させます。

Ikee Rikako: She can swim very fast. She is cool.

② 教科書掲載のワークシート見本で、①の表現を指でなぞらせながら、音読させましょう!このとき、「どこにスペースがあるのか?」「文と文の間のスペースをもう少しとったほうが、相手にわかりやすく伝わるな」ということを考えながら読ませます。

このような書かれた文字のイメージがないと、児童の発話から、例えば以下のようなイメージになっていると想像できます。

IkeeRikako: Shecanswimveryfast. She iscool.

③ ②で読めるようになったら、①の表現を児童各自のノートに書かせます。

④ ③で書かせた文を指導者がチェックし、誤りがあったら、朱線のみ引きましょう!そして「どこかおかしくないかな?」と問いかけます。自分で修正箇所に気づくように助言します。そして再度提出させ、正しく書けているかを確認します。

⑤ 教科書巻末のワークシートに、自分の紹介したい人物の写真を貼ったり、絵を描いたりし、文を書いて提出させます。正しく書けていたら、合格印を押します。

⑥ 最終活動の前に、⑤で使用したワークシートをもとに、グループで発表の練習をします。このとき、発表者となる児童がワークシートを見て発表するのではなく、②で音読した内容を思い出しながら、自分なりに話す内容の強弱をつける等、相手に伝わりやすい表現の工夫をして発表することが大切です。

⑦ 最終活動として、グループで発表を行います。このとき、ワークシートは、グループの仲間が見られるようにします。グループの仲間はその発表を聞き、ワークシートの文字を見て、「文字間のスペースを意識しながら、文のつながりを意識して発話されているかどうか(聞き取りやすいかどうか)」をお互いに評価しあいます。このようにすることで、児童は相手が聞き取りやすいように話すことができ、結果として相手意識が育ちます。また、ワークシートの文字を見ながら発表を聞かせることで、意味が伝わるように読むとはどのようなことかを体得させることができます。

⑧ 終了後、振り返りをさせます。指導者はフィードバックを行い、児童それぞれの課題となった技能や、学習への意欲を高めていきます。そしてワークシートを回収し、学級に掲示します。※ 振り返りについては、教科書巻末のワークシートの裏側(Final Activityをふりかえろう)の活用もできます。

4 「読ませてから書く」指導と発表による達成感の向上

今回の活動では、池江さんの能力と彼女に対する自分の思いを表現することが大切になります。3で紹介したように、「書く」前に「読む」指導を入れることで、音読という作業に目で文字を追う作業が伴います。音声と文字が結びつくため、表現の定着がしやすく、語句と文のイメージも容易になってくることでしょう。さらに、ワークシートで書かせた後、それを活用して「話す」活動も加えることで、理解とイメージ、さらには表現が格段と上達した実感を児童は得ることができます。そこに学習に対する主体性を培い、自信をつけさせることになると思います。6年生になって、もっと頑張りたいという児童にしたいですね。

印刷用PDF をダウンロード(648KB)

※ 印刷用PDFでは、第1章の「小学校における『書くこと』の目標」と、第2章の「『ONE WORLD Smiles 5』 段階をふまえた書く活動の一覧」を、スペースの都合上掲載しておりません。

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。