第4回

個別最適な学びと協働的な学びの一体化に向けて

―話すこと(やり取り)におけるペアワーク・グループワークを通して―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

1 個々の子どもの学び方を大切にしながら、仲間とも学び合える環境の大切さ

2021年の文部科学省の中央教育審議会にて、「令和の日本型学校教育」の構築のため、「全ての子どもたちの可能性を引き出し、個別最適な学びと協働的な学びの実現を目ざす」と打ち出されました。「個別最適な学び」について、教師はいったいどのような点を押さえるべきなのか、具体的に次の3つを共有します。

① 支援の必要な児童に、より重点的な指導を効果的に行うこと

② 個々の児童の特性や学習到達度等に応じ、柔軟さを大切に指導の個別化を図ること

③ 個に応じた学習活動や学習活動に取り組む機会を提供し、児童自身にとって最適な学習となるように調整すること

決して、「個別最適な学び」が孤立した学びに陥らないように配慮することが大切です。児童にタブレットを渡して終わりなどではなく、児童自身で無理なく学習を進められるよう、児童それぞれの事情にあわせた十分なケアが必要です。

加えて、探究的な学習や体験的な活動を通して、児童同士、また地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、さまざまな社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を育成する『協働的な学び』を充実させることが大事です。つまり、「個の学びのスタイルを大切にしながら、仲間とも学び合える環境」をつくろうということです(=個別最適な学びと協働的な学びの一体化)。

2 「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」に向けて押さえておきたいこと

「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」に向けて、押さえておきたい点は以下の3つです。

① 「個別最適な学び・協働的な学びの一体的な充実」は、目的か手段か?

あくまでも目標(コミュニケーション能力の育成)を図るうえでの手段です。児童の実態に応じて、その具体的な内容は柔軟に取り決めていきます。

② ICT(一人一台端末)の活用は、目的か手段か?

「個別最適な学習=ICT活用」であるかのように考えられがちですが、これも手段です。中間指導等で、児童生徒個人で振り返りを通して上手くいったこと、いかなかったことを確認することがありますが、その際にタブレットを使うか、教科書を見返してみるか、友達と協働で考えてみるかは、児童生徒それぞれが選択すべきことです。自身が感じた疑問に答えてくれる情報源がどこなのか、児童生徒が知っていること自体が重要です。

そして、大切なことはここからです。

③ 個別最適な学びを協働的な学びへとどうつなぐか?

ここが先生の腕の見せどころです。学校に来て、児童同士で顔を合わせて学び合うことで、協働的な学びがしやすくなります。タブレットだけだったら、学校で学ぶ意味が薄くなります。個人の学びを学級のグループに、また学級全体に還元し、お互いにそこから学び合う環境構築が大事です。学びのペースが違い、個人差が大きく多様性も抱える集団の中で、学級という外国語を学ぶ環境を、これから生き抜く社会の縮図として、学びの場面と捉えることが大事です。助け合い、リーダーシップ等言葉では簡単ですが、友達とお互いに学び合い、困っている友達を自ら助けることができるような児童に育てるにはどうしたらよいか、そのための実践例の1つを次の章で紹介していきます。

3 「学びに向かう力、人間性」の育成へ―児童同士の協働的な学びの実践例から

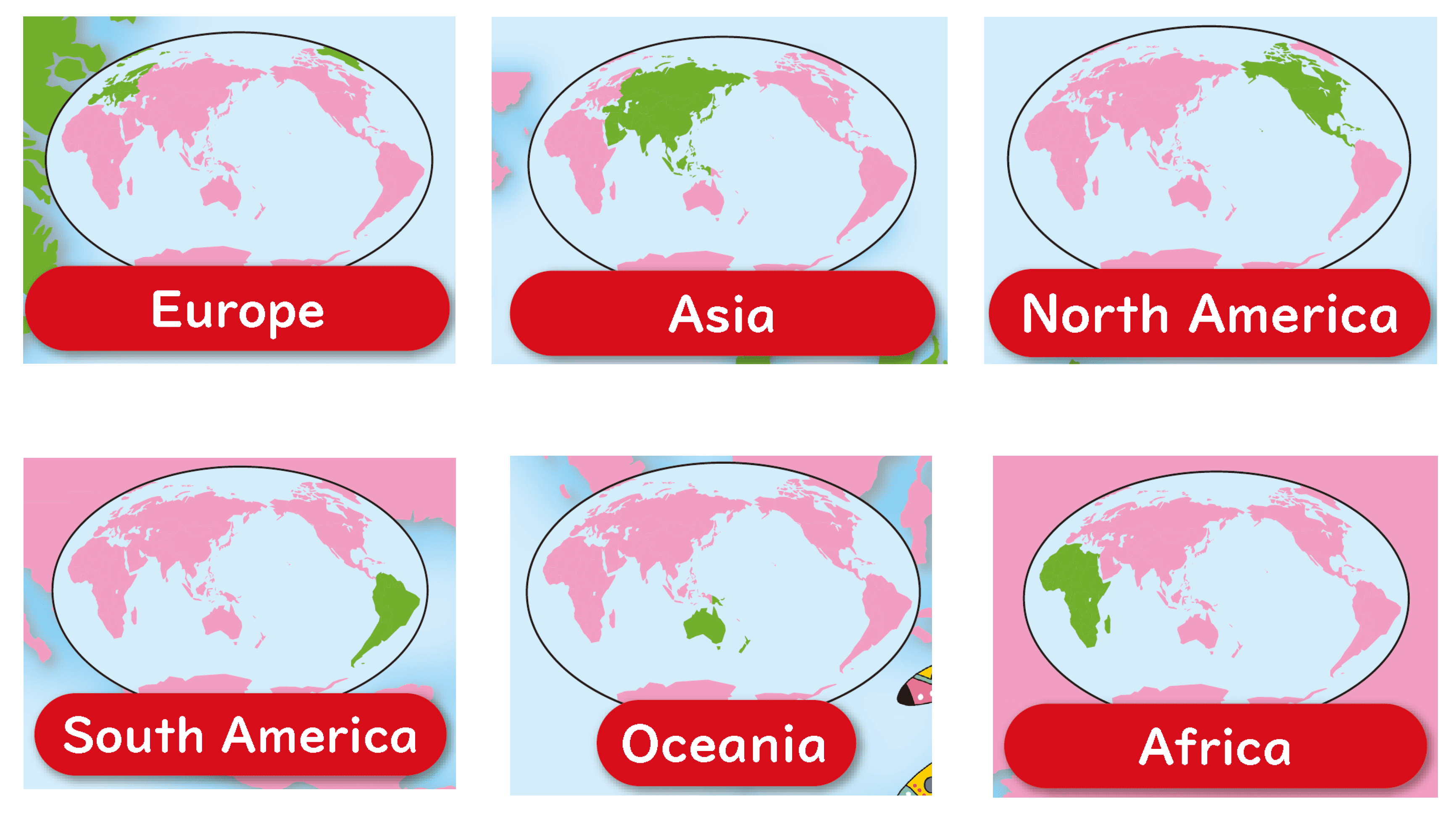

『ONE WORLD Smiles 6』(教育出版)におけるLesson 5 「Dream World Tour」のFinal Activity「夢の世界ツアーのパンフレットをつくろう」から、協働的な学びを意識した実践を紹介します(以下「図1・2」参照)。

図1:6年生Lesson 5 Final Activity(pp. 62-63)

図2:6年生Lesson 5 世界の6つの地域(pp. 56-59)

【学級の環境】

24人学級の場合

【指導の工夫】

4人1グループで、上記図2の6つの地域から、どの地域の国の発表をするか決めます。地域が重ならないように話し合います。

【指導手順】

以下の発表例のように、グループで①〜④の役割分担をします。

|

※パンフレットの英文原稿の例 |

|

|

|

|

|

① Do you want to go to Canada? Canada is a big country. ② You can enjoy ice hockey games. It is exciting. ③ You can see the Rocky Mountains. It's beautiful. ④ You can eat maple cookies. It's delicious. So you can enjoy Dream World Tour. |

|

例えば、②の担当の児童は、何をどのような理由でenjoyできるかを、一人一台端末等を活用してリサーチします。英文を作り、グループ内で、英語で話せるように助け合って練習します。この段階では、正確に書けることまで求めることは控えましょう!学びのゆっくりな児童には、負担の少ないところを譲り、温かくサポートできるように声かけをします。

この活動の留意点は、活動時間をいつもよりも長くしてあげることです。決して、焦らせてはいけません。学びの早い児童が、学びのゆっくりな児童を支援する時間を大切にして初めて成り立つ活動です。学びのゆっくりな児童は、「できた!」という達成感で自信をもつことができ、学びの早い児童は、友達を支援することで、学びの認知が深まり、あたたかく豊かな人間性をもった児童へと成長します。「学びに向かう力、人間性」の育成とはこのようなことではないでしょうか?

印刷用PDF をダウンロード(983KB)

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。