第5回

小中の接続・連携に関わる指導の工夫

―小中の先生による相互理解で、円滑な小中連携へ―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

1 小学校の外国語教育で大切なこと

小中の接続を考えると、中学校の先生は、小学校の外国語教育を無視できません。小中学校双方の先生が、小学校の授業がどのようなものか考えていく必要があります。さて、外国語活動・外国語の役割は何でしょう。私は、①「ことば」の学習であり、②「コミュニケーションについて学ぶ場」であると考えています。

①の具体的な内容は、「人と人をつなぐ『ことば』を学ぶ」「『ことば』を通して相手のことをよく聞く」「学んだ『ことば』を使った『自己表現』を通して、他者への関心を高める」の3点です。

②については、「人と関わる力」「相手を理解し、自分を表現する力」「相手の気持ちを考え、思いを寄せる力(相手意識をもつこと)」「力を合わせて取り組む力(協働する姿勢)」の4つの力を育てる場であるということです。特に、「相手意識」の定義をよくおさえて、児童に説明できるとよいですね!

2 中学校につながる「楽しい外国語の授業」の4つの要素

児童が「外国語って楽しい!」と思える授業にするには、以下の4つの要素が大切です。

① 安心できる授業であること

児童が安心して参加できる授業かどうか、先生や友達に不安を抱えていないか、学びの方法に不安はないかを確認しましょう。

② 所属感を感じることができる授業であること

児童がペアやグループで協働でき、やり遂げた充実感や、仲間と共感し合える関係があると感じられることが大事です。

③ 成長を感じることができる授業であること

表現の習得から気づきを得て、言いたいことを表現する技能がつき、コミュニケーションの中で活用できる、そして「できた!」と感じられる授業を目ざしましょう。

④ 自己表現ができる授業であること

表現のロールモデルを見て、「自分もこうなりたい!」という目標の姿をイメージでき、児童自身もその姿に近づける授業がよいですね。

以上4つの要素をもとに、常にどんな授業をしていくのかを考えられる指導者でありたいですね。

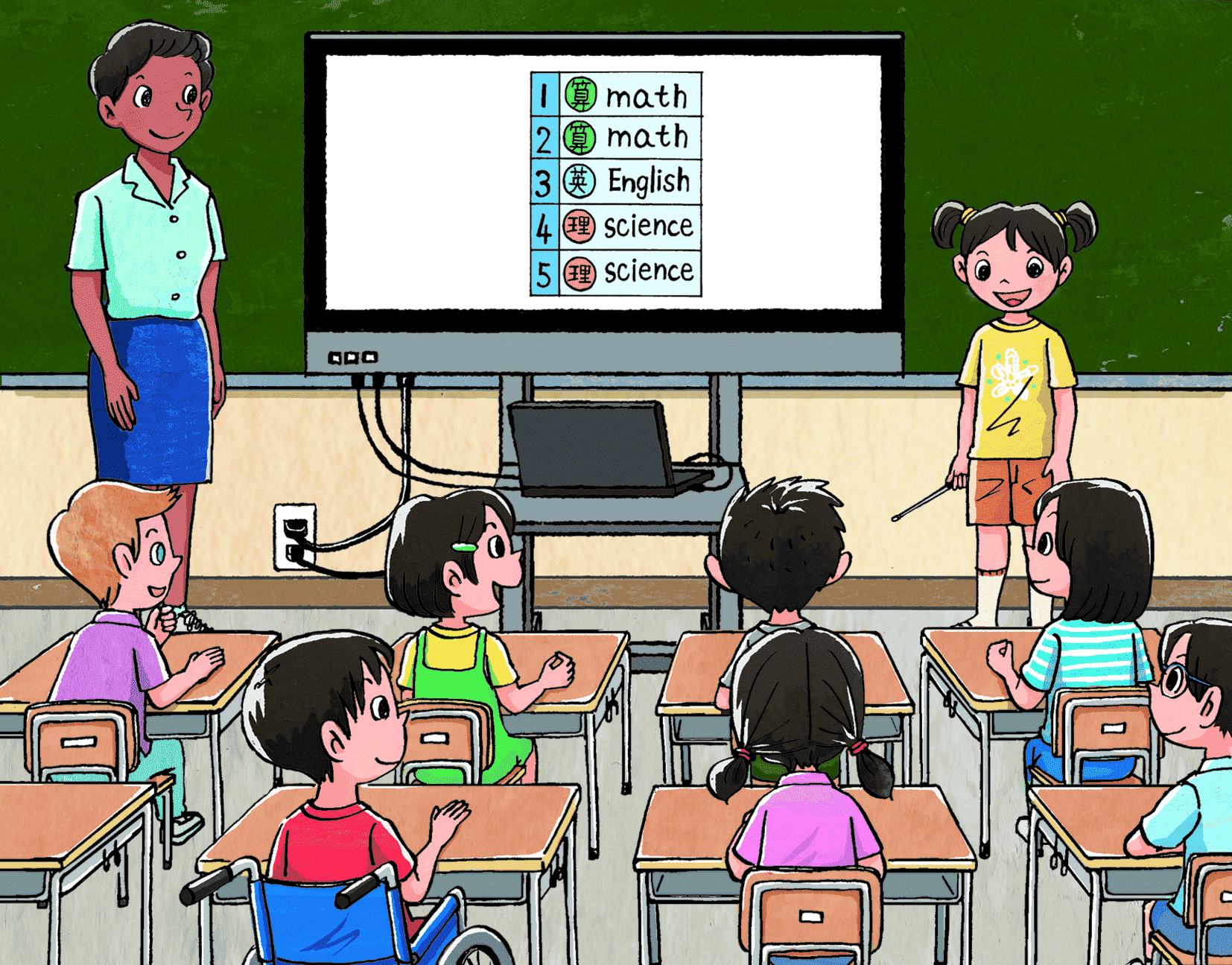

図:外国語の授業イメージ ※5年生Lesson 3 Final Activity(p. 36)より

3 小学校での「文字指導」の留意点

小学校における「文字指導」の留意点を、中学校の先生も理解しておくことが大事です。小学校で学習する範囲は限られており、指導するのは次の点までです。はじめに、大まかな学習内容について、中学年・高学年の目標にもふれながら説明します。

① まず音声に十分に慣れ親しませます。文字を焦って無理に教え込もうとすると、児童は音声との関係に気づかず、英語学習への意欲が低下してしまいます。まず「やり取り」をしてコミュニケーションの大切さや楽しさに気づかせることが大事です。

② 「聞く」時間を十分に取り、日本語との違いや音声の特徴に気づかせましょう。英語の語句などを聞かせてから、「日本語とどこか違いませんか」と尋ねるなど、児童とのやり取りを大事にしてください。

③ 中学年では、読み上げられたアルファベットがどの文字なのか理解することを目ざします。文字の読み方が発音されるのを聞いて、活字体で書かれた文字と結びつける活動などを取り入れると効果的です。

④ 高学年では、「文字を見て読み方を発音する」、「4線上に正確に書く」ことの定着を目ざします。アルファベットには、「名称」(アルファベットそのものの読み方)と「音」(語句の中での発音のしかた)があり、文字の読み方については、「名称」の理解を促します。

続いて、具体的な学習内容は以下の3点です。

① アルファベットの大文字と小文字を正確に書ける。

② 音声で十分に慣れ親しんだあと、簡単な語句や表現を書き写すことができる。

例)"I like baseball." と十分に発話できて、4線上に正確に書き写せる。

③ 自分の事柄について、例文を参考に、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて書くことができる。例えば、「(野球ではなく)バスケットボールが好き」と表現したいときは、"I like basketball."と書ければ満点なのです。さらに、"It's fun."と書けたら花丸です。つながりのある文です。

このように、小学校の指導者は、「アルファベットには名称と音があること」、「『音声』と『文字』の関係が大切であること」、「中学校の学習内容の前倒しではないこと」を念頭におき、文字指導によって英語嫌いの児童を生むことがないようにしたいですね。

4 話す、読む、書く力のベースとなる「音読」

音読するときには、ただ声を出して読めばいいというわけではありません。相手に伝えたい意識をもって、心から言葉を発するような読み方が大事です。そうすることで、イメージが頭に浮かぶからです。例えば、本を読んでいて、自分が発話できそうなイメージのセリフがあったら、本を閉じて声を出して言ってみるのも効果的です。それにより、言葉が自分のものになり、自分なりの思いをこめて言葉を発することができるようになり、スピーキングにつながるからです。そして、文字や表現したい文、語順が目を通して記憶に残り、それが書くことにつながっていきます。

また、児童が言いたいことを英語で話せたあと、教師がすぐに「その表現をワークシートに書こう」と声をかけるのではなく、文字起こしをして、それを児童に十分に音読させたあと、書くステージに移行することで、中学校での学びに接続していきます。試してみてください!

印刷用PDF をダウンロード(764KB)

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。