第6回

英語で聞いて英語で理解する「5年生のSmall Talkの実践」

―旭市外国語教育プロジェクトチームの指導法から―

加瀬政美 (千葉県旭市教育委員会 外国語教育アドバイザー)

1 円滑な小中接続のための、市内で統一された指導法

小学校の指導者の英語に対する情熱、指導法や学びの環境、そして児童の英語習得の実態は異なります。英語以外どの教科も同じことが言えますが、特に小学校3年生の外国語活動からスタートするこの第二言語は、普段の学校生活で使用することが極めて少ないため、この課題が顕著です。そのため、中学校の先生がたは「1年生の入学時期に指導がとてもしにくい」と感じることが多いようです。

では、どうすればよいでしょうか。小学校で指導する先生がたの個性を大切にしつつ、学びのデザインやアプローチ、指導法を市内で統一することでこの課題は解決できると考え、旭市外国語教育プロジェクトチームを立ち上げました。最大の利点は、どの学校に異動しても、指導法等をその学校の環境に応じて変える必要がないことです。唯一、児童の実態に応じてそれらを変えていく必要があります。その具体的な指導法を、次の章で紹介します。(本チームの詳細については、『教育情報誌 学びのチカラe-na!! vol. 7〈小学校版〉』(2024年10月発行)掲載記事、「児童の『できた!』につなげる授業とは」もあわせてご覧ください。)

2 教師と児童とのやり取りを土台にした5年生のSmall Talkの実践

今回紹介するのは、5年生のSmall Talkの共通実践です。5年生においては、教師が対話をリードし、児童がその話題に沿って話しやすいようにサポートするアプローチが主です。Small Talkの目的は、次の2つです。

① 既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図ること

② 対話の続け方を体験的に学ぶこと

つまり、各単元で学んだ英語表現を定着させ、それらを相づちや聞き返し等を用いて、深く本音で楽しめる対話の続け方を学ぶことがSmall Talkの役割と言えます。帯活動で、「話すこと」の機会を増やし、基礎基本の定着を図ります。さらに、授業の最初の段階で、英語で聞いて英語で理解し、そして話すことの流れを大切にすることで、将来、中学校の英語の授業が英語で行われる場合にも対応できるようになります。

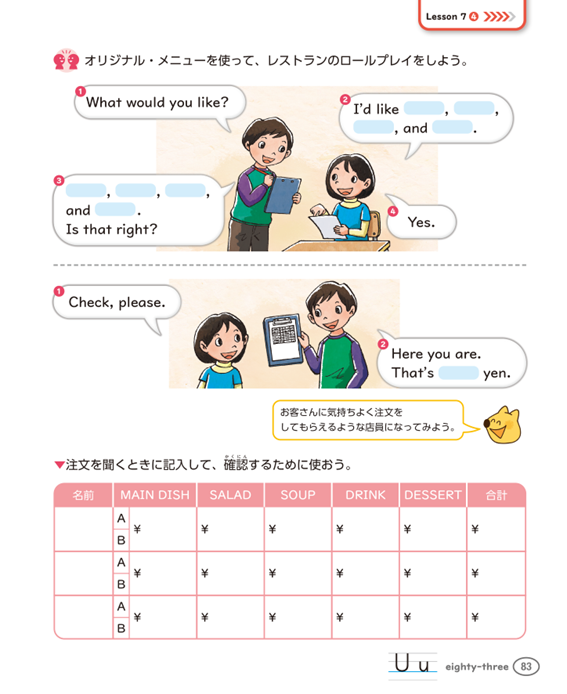

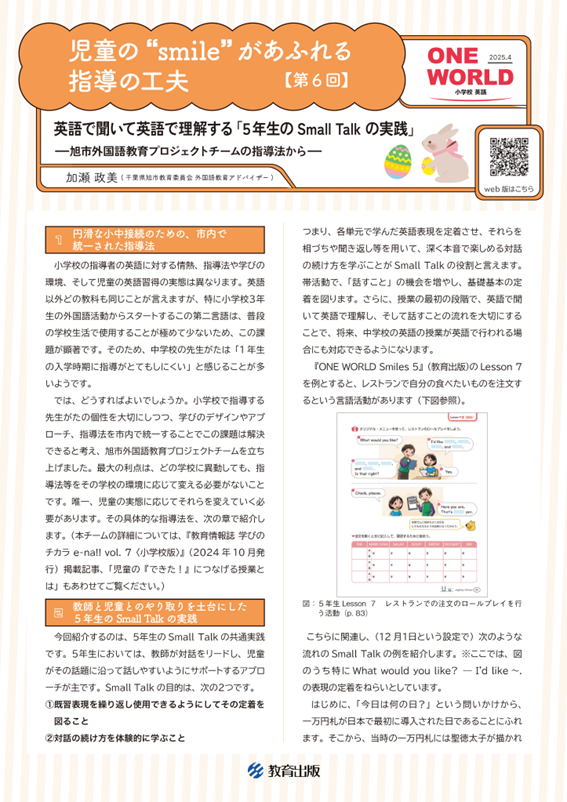

『ONE WORLD Smiles 5』(教育出版)のLesson 7を例とすると、レストランで自分の食べたいものを注文するという言語活動があります(下図参照)。

図:5年生 Lesson 7 レストランでの注文のロールプレイを行う活動(p. 83)

こちらに関連し、(12月1日という設定で)次のような流れのSmall Talkの例を紹介します。※ここでは、図のうち特にWhat would you like? ― I'd like ~.の表現の定着をねらいとしています。

はじめに、「今日は何の日?」という問いかけから、一万円札が日本で最初に導入された日であることにふれます。そこから、当時の一万円札には聖徳太子が描かれていたことにふれ、社会科と関連させて「聖徳太子は、飛鳥時代に何寺を建てたの?」という問いで児童の興味・関心を引きます。そして、「もし1万円があったら、レストランで何を食べたい?」と問いかけ、スムーズに本題材の学びにつないでいきます。以下、Small Talkの大まかな流れとそれをもとにしたやり取りの具体例を紹介します。

|

Small Talkの大まかな流れ ① What is the date today? ― 「今日は何月何日?」と尋ねる ② Do you know what today is? ― 「今日は何の日?」と尋ねる ③ Today's Small Talk ― 今日のトピックの理解を促す ④ 教師と児童とのやり取り ― ③をもとにしたやり取りとし、児童が答えやすくなるよう工夫する ⑤ まとめ ― 再度Small Talkを聞かせ、理解を深め、「英語で聞けた」という自信をもたせる |

【具体例】

①

T(教師): What is the date today?

S(児童): It's December 1st.

②

T: Today is a special day. Do you know what today is?

③

T: On December 1st, 1958, 67 years ago, the 10,000 bill was introduced for the first time in Japan. It looks like this. Do you know the man printed on the right side? His name is Shotoku Taishi. What temple did he build in the Asuka period?

S: ....

T: Horyu-ji. It is the oldest temple made of wood. Well, if you have 10,000 yen in a restaurant, what do you want to eat?

(ここで教師とALTの先生によるやり取りのモデルを提示する)

T: Now, you have 10,000 yen in a restaurant. What would you like?

ALT: I'd like a hamburger, pizza and French fries.

T: OK. (児童に向けて) So, what would you like?

④

ALT: (児童に向けて) Now, you have 10,000 yen in a restaurant. What would you like?

S: I'd like ~. (以下省略)

⑤

T: All right, thank you. OK, listen carefully. I'll say it again.

(②③のやり取りを繰り返す)

Do you understand?

以上のやり取りにおいて大切なことは、「もし1万円あったら」のような未習の表現があっても、正確に表現を理解させることは避け、大まかなイメージを押さえ、「何を食べたいか」ということにフォーカスしていくことです。このように、児童の興味を引きながら、教師と児童のやり取りの流れから、「英語で聞いて、英語で理解できた」という自信をもたせることを、市内全体で心がけています。ここから、児童の「もっとやりたい!」という意欲の向上につながってくると思います。

3 おわりに

今回で、連載が終わります。いざやってみようと思ってもうまくいかないこともあります。まずは、失敗を恐れず、目の前の児童と向き合い、子どもの可能性を信じ、できることからトライしてみてください。小学校の教室にたくさんの"smile"があふれることを心から祈っています。ご愛読ありがとうございました。

印刷用PDF をダウンロード(327KB)

加瀬 政美 (かせ・まさみ)

2023年より現職。千葉大学・東京女子大学にて講師も務める。「先生も、児童も笑顔になれる授業」を目ざし、現場視点からの指導のあり方について研究を重ねている。