Q3.生活科教科書をどうやって活用したらいいのでしょうか。

● このページは,画面の幅が1024px以上の,パソコン・タブレット等のデバイスに最適化して作成しています。スマートフォン等ではご覧いただきにくい場合がありますので,あらかじめご了承ください。

Answer

教科書を上手に活用しましょう

もう一度教科書を眺めてみましょう

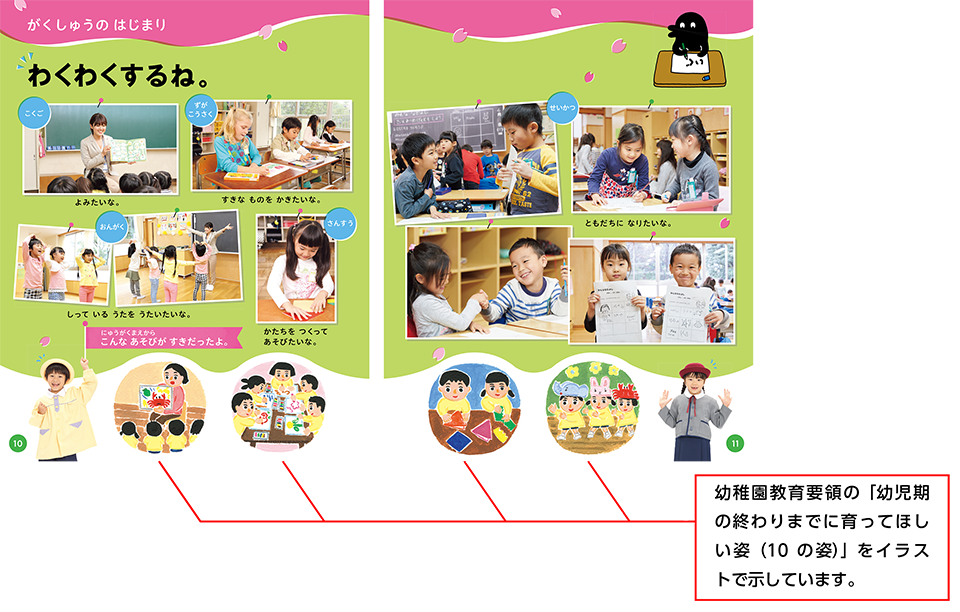

「写真ばかり,絵ばかりで何を指導したらよいのか...」特に高学年の担任だった先生や,初めて1年生を受け持つ先生は悩むかもしれません。しかし,生活科の教科書の写真をじっくり眺めるところから,生活科という教科を理解することが始まると言えます。

写真の子どもの表情を見てください。学校探検で一生懸命覗き込む姿,アサガオの小さな芽を真剣に眺める姿...活動しながら,どんなことを考えているのか推測してみましょう。「何をやっているのかな」「小学校っておもしろそう」「芽の形は〇〇みたい」...学ぶ意欲や考え表現する姿が見えてきませんか。誌面上の子どもたちのつぶやきや発言も,活動を行う際の一つの指標(モデル)となります。子どもを理解し,子どもを学びの主体とする学習活動を行ううえで,大きな手助けとなります。

単元の趣旨や学習の進め方を知るとともに,生活科を理解し学習指導を行うためには,教科書の写真や絵,子ども達のつぶやきの様子をじっくりと眺めてみてください。

生活科の教科書は,まず先生方にとっての生活科理解,子ども理解のための「教科書」なのです。では,子ども達にどのように示したらよいのでしょう。

教科書は子どもたちの手の届く場所で保管しましょう

おもしろいことに,子どもによってお気に入りのページがあるようです。授業を始める前の1,2分,子ども達が教科書を眺める様子を見てみてください。どの子どもがどんなことに関心をもっているのか,その様子から見取ることもでき,その単元を行う際に,学習を始めるきっかけとすることもできます。また,なんとなく見ている様子の子どももいますが,実はよく見ている場合もあります。例えば,秋の実りで何かをつくろうという活動をしようとする時に,「〇ページに出ているよ」と,すぐに教えてくれた子どもは,なんとなく眺めていたなあと捉えていた子どもである場合もありました。できれば教科書は,子どもたちが休み時間などに自由に見れる環境に置いておきましょう。

では,他の教科のように,意図的に指導する場合にはどのように活用したらよいのでしょうか。時折みられるのが「今日は,昨日の続きなので〇ページからです」という場面ですが,これは望ましくありません。教科書はモデルであり,学校の環境も目の前の子どもたちも教科書と同じということはなく,目の前の子どもたちの実態を大切にして欲しいと思います。

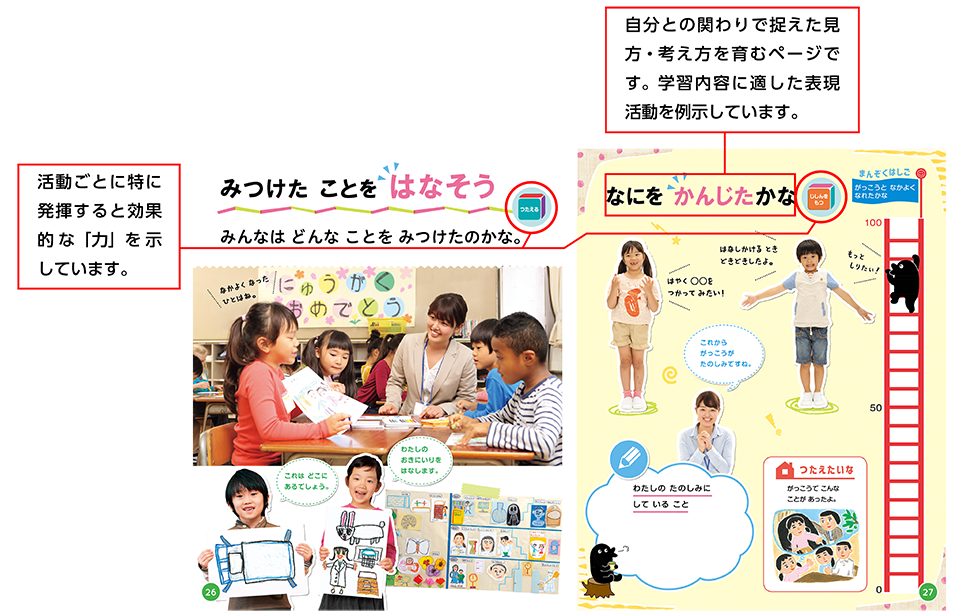

教科書のさまざまな「しかけ」に注目しましょう

教育出版の生活科の教科書は活動のページごとに「サイコロ」があります。この「サイコロ」は生活科で育成する資質・能力をわかりやすい言葉で示しており,子どもにも先生にも学習の「めあて」を持って取り組める工夫をしています。また,上手使うと効果的なのが「見通し」をもつ,そして「振り返り」をする,ことです。そこで「なにを かんじたかな」を活用します。このページは,単元の途中で活動が切り替わる場面や単元の最後に活動を思い出す場面に掲載されており,「いぐら」が「まんぞくハシゴ」に登っているイラストが特徴的で,「いぐら」と一緒に,「振り返り」をすることができます。今,求められている資質・能力の育成のためにも「振り返り」は必須であると言われています。文だけでなくキーワードや絵,あるいは先生の聞き取りから,「振り返る」学習の楽しさを経験できるようにしていきましょう。

画像をクリックすると,PDFファイルを表示します。