|

|

|

|

|

教育楽器としての箏

箏は調弦さえしてあれば,簡単に音がでますので大変やさしい楽器です。

さらに,5音の旋法で作られている曲の場合は,ほとんど弦を順番に弾くとメロディーになります。

つまり,旋法で作られた曲の多くは旋法の音が順番に動いてメロディーができています。

ヨーロッパでも近世以前の音楽では同じようなことがみられました。

それが和声と転調の発達で十二平均律を用いるようになってから,旋律の作り方の中に和声的な要素が入ってきました。

つまり,跳躍進行の多いメロディーがたくさんできるようになったのです。

場合によっては跳躍進行のみで作られたメロディーさえも生まれるようになりました。

我が国のみならず,旋法で作られたメロディーは順次進行が主になり,跳躍進行は時々現れるものが多いのです。

民族楽器はそれらの特徴に合うように進化してきましたから,最初に述べたように,旋法で作られた音楽の方が演奏しやすいといえる訳です。

メンテナンス等

■弦の張替えについて

現在はテトロン弦が一般的になっており,教育楽器の場合は当然そうであろうと思います。

テトロン弦は普通に使っている分には,少なくとも1〜2年は大体もちます。

さらに最近はペグ(ねじ)式のものが開発されておりますので緩み等の調整もしやすくなりました。

ペグ式でない場合,自分で糸締めをするのはかなり慣れないと困難かと思います。

音質的には張り替えて数日後が最もよいとされますが,教育現場の場合はそこまでこだわってはいられないでしょうし,また,特に問題にするほど音質が落ちるわけでもありません。

■柱について

本来は使用後保管するごとに柱は外すものです。

しかし,教育現場では10面〜30面となると,その都度立てて調弦していると大変な時間がかかります。

とくに1時間目の授業の場合は間に合わないことさえあり得ます。

そこで,毎日使うような場合には柱を立てたままでも構わないと思います。

週末や休暇の前等,しばらく使用しない場合は外したほうがよろしいでしょう。

絹の弦ですとすぐに伸びて狂いが激しくなり,また音質も早く変化しますので必ず外します。

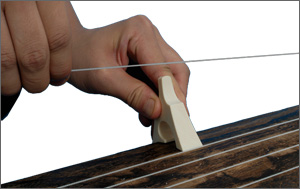

柱を立てる時は,右手で弦をしっかり持ち上げ,(竜角の近くは胴と弦にすき間があり,弦をつかみやすい)左手で立てます。

■爪について

爪はできれば個人の物にしたいところですが,現実問題としては学校で準備したものを貸し出すことが多いと思います。

サイズの異なるものを準備しておかなくてはなりません。

爪が皮から外れた場合は自分で直すことができます。のりはご飯粒をすりつぶしたものが良いと思います。

セメダイン等の接着剤は用いないほうが良いでしょう。

■保管する時の注意

一般的に箏は立てかけて保管しています。

その場合は口前(くちまえ,竜頭部分)のカバーをかけ,口前側を下にして立てかけます。柏葉(竜尾部分)の部分は湾曲しているので,逆に立てると倒れやすくなりますから気をつけて下さい。(ちなみに,口前のカバーは保護のためのものですから,舞台では必ず外して下さい。)床にそのまま置いておくと,つまずいたり上に物を落としたりする恐れがありますから,保管方法としては避けるべきです。

また,直射日光の当たる所や,冷暖房の噴き出し口近くは避けるべきです。

油単(布のカバー)があれば掛けて保管して下さい。

ただし,防水式のソフトケースに長期間入れたままにするのは避けたほうが良いと思います。

通気性の上で好ましくありません。

■琴台等

箏を演奏する時は,竜頭部分を少し高くすると弾きやすくなります。

その方法としては,1.脚を付ける,2.琴台に乗せる,3.柱箱に乗せる,等があります。

柱箱に乗せるのは練習の時はいいですが,舞台では,脚か琴台にしてください。

なお,練習のときで,それらのいずれもない時は,口前のカバーを台として代用できます。

■いろいろなサイズの箏について

最近は教育楽器として,いろいろなサイズの箏が開発されています。

それぞれに一長一短がありますが,積極的に活用するべきであろうと思います。

短いサイズの箏は音量的には多少不満は残りますが,押し手が非常に楽にできる点は,子どもたちを対象とした場合,大変大きな利点です。

運搬や保管に便利な点も見過ごすことができません。 |

|

| |

|

|

|